文? 吳澤源 / 編輯 楊靜茹? ?[email protected]

頭圖 《愛爾蘭人》

?

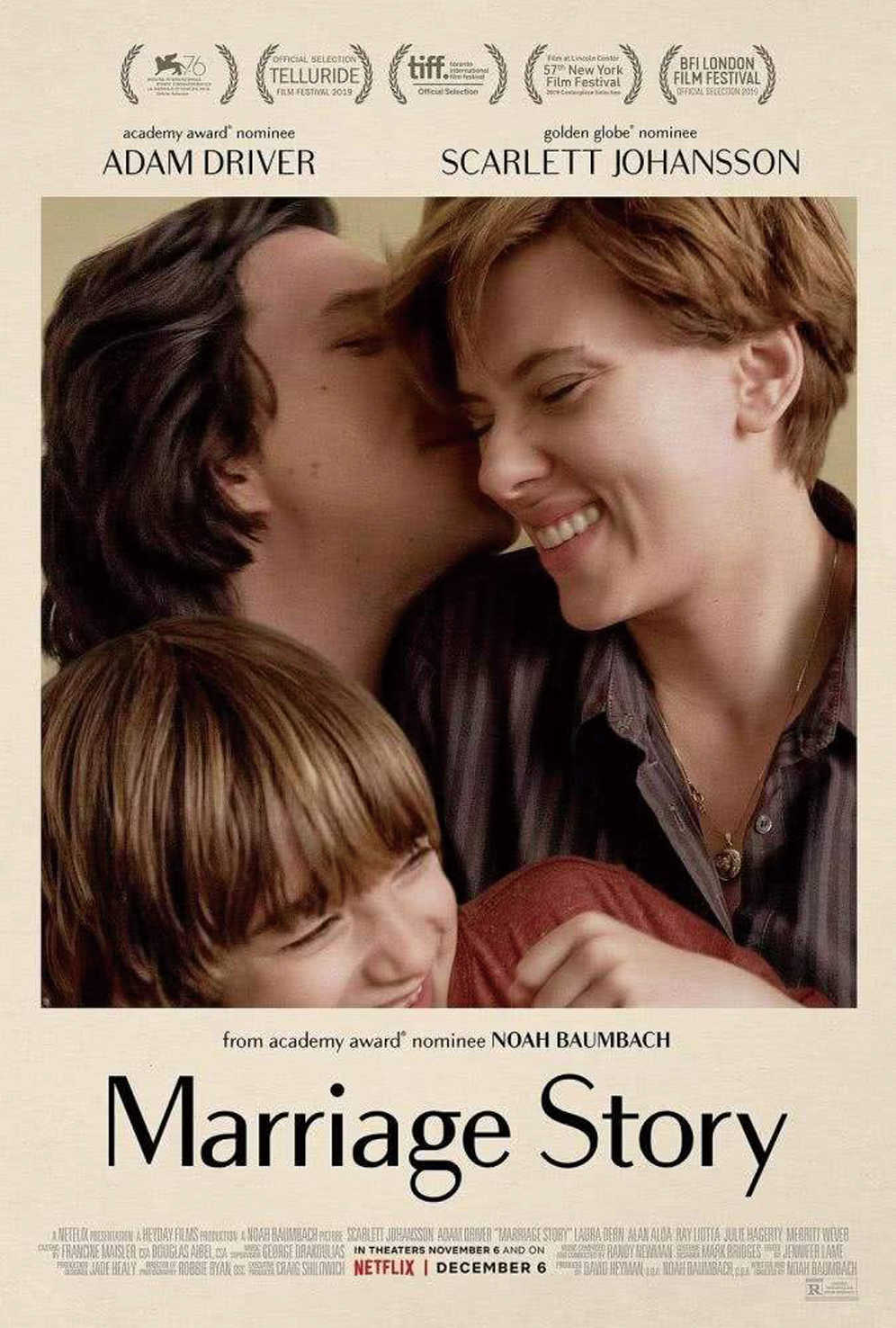

志在搶灘好萊塢的網(wǎng)飛,在年末奉獻出了有力的兩連擊:11月底上線的《愛爾蘭人》,,12月初上線的《婚姻故事》,,不僅口碑飄紅,在網(wǎng)絡上也引發(fā)了現(xiàn)象級熱議,。這或許是只有網(wǎng)飛才能成就的事,,若這兩部電影在院線首映,很可能會被特效大片淹沒,,淪為資深影迷小圈子內部的談資,。

時至今日,《婚姻故事》本身已經差不多被人嚼透,。無論是兩性之間的角力,,每段婚姻關系中的愛恨交織,還是亞當·德賴弗與斯嘉麗·約翰遜的精彩表演,,都已經被人分析了無數(shù)遍,。但作為新一代紐約知識分子導演的代表,諾亞·鮑姆巴赫的成長背景,、生活經歷及知識儲備為《婚姻故事》提供的語境,,還沒有被人們提及太多?;蛟S,,這部作品及其導演在諸多語境中的脈絡,能讓我們看到更多新鮮的東西,。

?

邁克·尼科爾斯+伍迪·艾倫+“呢喃核”:紐約電影集大成者

許多人對鮑姆巴赫的最初了解,,或許是通過韋斯·安德森:后者的作品《水中生活》(2004)和《了不起的狐貍爸爸》(2009),都是由安德森和鮑姆巴赫聯(lián)合編劇,。反過來,,安德森也推動了鮑姆巴赫的事業(yè)突破:他是鮑姆巴赫作品《魷魚和鯨》(2005)的制片人,正是這部電影,,讓鮑姆巴赫在好萊塢以導演身份站穩(wěn)了腳跟,。

的確,鮑姆巴赫與安德森的早年作品非常相似:都將故事聚焦于中產家庭在人前的審慎魅力,,和在人后的辛酸(詳見《天才一族》與《魷魚和鯨》),。與出生在休斯頓的安德森相比,,鮑姆巴赫出身于一個知識分子氣質更重的紐約家庭:他的父親是小說家兼影評人,母親則是紐約另類雜志《村聲》的撰稿人,。他父母在布魯克林的居所,,曾經成為《畢業(yè)生》導演邁克·尼科爾斯的80年代作品《心火》的拍攝取景地。如此成長背景,,似乎注定了鮑姆巴赫的作品會更具有知識分子的內省氣息,。

在伍迪·艾倫風頭漸弱后,鮑姆巴赫已經成為紐約知識分子電影的代表人物,。人們常把《婚姻故事》與《克萊默夫婦》作比較,,但《婚姻故事》同樣是對《安妮·霍爾》的傳承:兩個具有才華并彼此喜愛的年輕人,卻因為一個心向紐約,,一個心向洛杉磯,,不得不分道揚鑣。而兩部電影在結尾處,,都用一首歌來表達了對逝去愛情的懷念與喟嘆:《安妮·霍爾》中戴安·基頓演唱的“Seems Like Old Times”,,和《婚姻故事》中亞當·德賴弗演唱的“Being Alive”。

對親密情感的探索,,悲喜交加的調子,,對紐約的熱愛,和對明星魅力的出色呈現(xiàn),,都是鮑姆巴赫對伍迪·艾倫的繼承,。但鮑姆巴赫的電影配方又不止于此。伍迪的電影善于用幽默和智慧化解痛苦,,鮑姆巴赫的電影卻甘愿直視生活中的痛苦和尷尬,,哪怕它們會刺傷你的眼睛?!痘橐龉适隆防?,無論是妻子托好友向丈夫提交離婚文件的場景,還是丈夫在家庭觀察員的監(jiān)督之下,,竭力維持美好家庭生活的表象,,我們都能從中辨識出鮑姆巴赫的獨特風格:他極其耐心地為場景留出時間,任由人物關系與戲劇氛圍自由發(fā)展,,蔓生出令人意想不到的枝節(jié),,最后卻又讓一切歸于痛苦和無奈。前一場戲中,,斯嘉麗的好友在緊張下的口不擇言,;后一場戲中,,德賴弗在觀察員審視之下的笨拙與慌張,,都為場景增添了出其不意的幽默感。然而在場景最后,鮑姆巴赫揭示的卻都是血淋淋的真相:夫妻原本融洽的生活表象,,被一紙文件完全打消,;丈夫的全部斗志在曠日持久的離婚戰(zhàn)爭中被消磨殆盡,他被生活徹底擊倒了,。

鮑姆巴赫的上述特質,,讓人想起了紐約電影的另外兩個傳統(tǒng)。對親密關系中痛苦和絕望的捕捉,,讓我們想起前文中提及的邁克·尼科爾斯式的泛百老匯傳統(tǒng),,尤其是他的經典作品《靈欲春宵》。而對日常生活中種種瑣碎細節(jié)的精妙捕捉,,又讓我們想起了同樣將視角鎖定于生活瑣事的“呢喃核”(Mumblecore)電影傳統(tǒng),。這個發(fā)軔于21世紀初的紐約獨立電影流派,不強調戲劇性,,卻專注于人物情緒和場景氛圍的微妙波動,。而“呢喃核”電影的重要代表人物之一,就是鮑姆巴赫現(xiàn)在的戀人格蕾塔·葛韋格,。于是,,來自伍迪·艾倫、尼科爾斯和“呢喃核”的三重影響,,使得鮑姆巴赫從某種意義上,,成為了紐約電影的集大成者,和當下最具典型性意義的紐約知識分子影人,。

?

文藝片世界的技術流導演

但如果你因為鮑姆巴赫對紐約知識分子氣質的繼承,,就認為他是個典型的“文科生”導演,那你就錯了,。事實上,,鮑姆巴赫最崇拜的電影偶像,是《碟中諜1》的導演布萊恩·德·帕爾瑪,,一位因電影技巧而不是文本表達而著稱的“理科生”導演,。鮑姆巴赫甚至在2015年專門拍攝了紀錄片,來表達他對德·帕爾瑪?shù)某缇?。他與德·帕爾瑪一樣強調技巧,。

對鮑姆巴赫來說,拍電影是個需要嚴格執(zhí)行的技術活,。德賴弗與斯嘉麗在片中所說的對白,,自然得幾乎會讓我們以為是出自即興發(fā)揮,但實際上,,他們就連每個標點和停頓,,都嚴格按照劇本執(zhí)行,,自然的狀態(tài)是經由一次次的打磨而成。

鮑姆巴赫對其作品的外在形式,,也有著相當?shù)淖杂X性:《婚姻故事》采用了復古的1.66:1畫面寬高比,,這是因為他想要在角色的內心世界和他們所處的外在環(huán)境之間達到平衡。鮑姆巴赫從伯格曼的電影中學到,,特寫鏡頭最能呈現(xiàn)角色的內心,,1.33:1是最適合拍攝人物面部特寫的畫面比例。與此同時,,紐約與洛杉磯的城市環(huán)境,,兩人對簿公堂時的幽閉空間,同樣是影片不可或缺的組成部分,。權衡之下,,鮑姆巴赫做出了折中而“復古”的選擇。

鮑姆巴赫對技術是如此自覺,,以至于《婚姻故事》的劇本,,有時會顯得斧鑿痕跡過重。夫妻二人在開場處寫給對方的“甜美情書”,,在一個劇作反轉之下,,被揭示為二人在婚姻調解師的建議下,被迫寫就的對方優(yōu)點,;而妻子所寫的段落,,在影片臨近結尾處也會再度出現(xiàn),它一次次地為觀眾帶來了沖擊,,但這種沖擊,,更多是來自技巧性的布局,而不是來自情感本身,。同樣的情形,,也出現(xiàn)在片中種種前后呼應的細節(jié)中:德賴弗在爭吵中關掉斯嘉麗忘記關上的櫥柜,斯嘉麗在離婚官司劍拔弩張之時,,依舊提議要為德賴弗剪頭發(fā)……這些細節(jié)都令人鼻酸,,但感動我們的,或許只是編劇技巧本身,。

?

是婚姻故事,,卻不是愛情故事

即便有些過度注重技巧,但《婚姻故事》依然是一部極其個人化的作品,,這是因為,,在2013年,鮑姆巴赫本人也經歷過一次離婚,。他和演員詹妮弗·杰森·李有過一段長達八年的婚姻,,雖然最后三年雙方處于分居狀態(tài),,而且最后兩年,鮑姆巴赫已經與格蕾塔·葛韋格正式成為戀人,?!痘橐龉适隆返哪信鹘怯幸粋€兒子,,鮑姆巴赫和杰森·李同樣有一個兒子,;而他們的婚姻關系,都是紐約客和洛杉磯人的結合——雖然鮑姆巴赫自稱,,除去這些細節(jié)外,,《婚姻故事》的一切都不是對他和杰森·李婚姻的自傳式還原。

我們無法得知鮑姆巴赫的婚姻內幕,,但有一點很明顯:對離婚過程的親身經歷,,使《婚姻故事》的文本變得豐滿了許多。事實上,,在我看來,,有離婚律師出鏡的幾個段落,是整部電影中最精彩的部分,。它們不僅向觀眾揭示了讓離婚訴訟得以運行的社會體制,,塑造了三個個性鮮明卻各異的律師形象,還奉獻出了全片最讓人難忘的金句:“刑事律師會看到壞人最好的一面,,離婚律師會看到好人最壞的一面”,;“社會一直覺得父親的缺席是理所當然的,因為上帝就是缺席的,,他甚至連做愛都省了,!”

然而當我們審視片中那段情感關系本身時,卻會發(fā)現(xiàn)妻子說的或許是對的:丈夫其實沒有真正愛過她,,或者最起碼,,丈夫對妻子的愛,遠遠不及妻子對丈夫的愛,。兩人分手之后,,德賴弗的角色在酒吧中的高歌一曲,本應成為全片最令人感動的段落,。然而在歌詞之中,,我們所聽到的他對婚姻生活的懷念,卻僅僅在于妻子為他喚醒了他體內塵封已久的感官,,并和他分享著所有那些本應被他獨自品嘗的經歷,。說到底,丈夫懷念妻子,,只是因為妻子讓他更能體會到“Being Alive”的感覺,。而這種懷念在本質上,,無疑是自私的。這的確只是一出婚姻故事,,而不是愛情故事,。