文? 譚香山

編輯 楊靜茹? [email protected]

?

新片于巴黎上映當(dāng)天,,社會運(yùn)動分子包圍了巴黎champo電影院,以抗議在此舉行的《我控訴》首映儀式和波蘭斯基回顧展,。當(dāng)天,,為了抗議里昂學(xué)生自焚事件并支持黃馬甲運(yùn)動,學(xué)院路大街上早就人滿為患,。影院門口,,該片的海報被涂上侮辱性字眼,女權(quán)主義者和社會活動分子舉著標(biāo)語,,把影院圍得水泄不通,。1978年,被控強(qiáng)奸幼女的波蘭斯基搭上了離開美國的飛機(jī),,從此再也沒踏上這片國土,。三十年以后,他借左拉之口和1895年的德雷福斯事件,,還原在司法系統(tǒng)下受重壓和層層操控的人類處境,。

用一個古典的歷史故事來影射導(dǎo)演自身受到的對待,將自己和歷史上著名的反猶冤案對比,,這是藝術(shù)的凈化,,還是藝術(shù)的險惡?

也許兩者皆不是,,也許兩者皆是,。

?

我控訴…

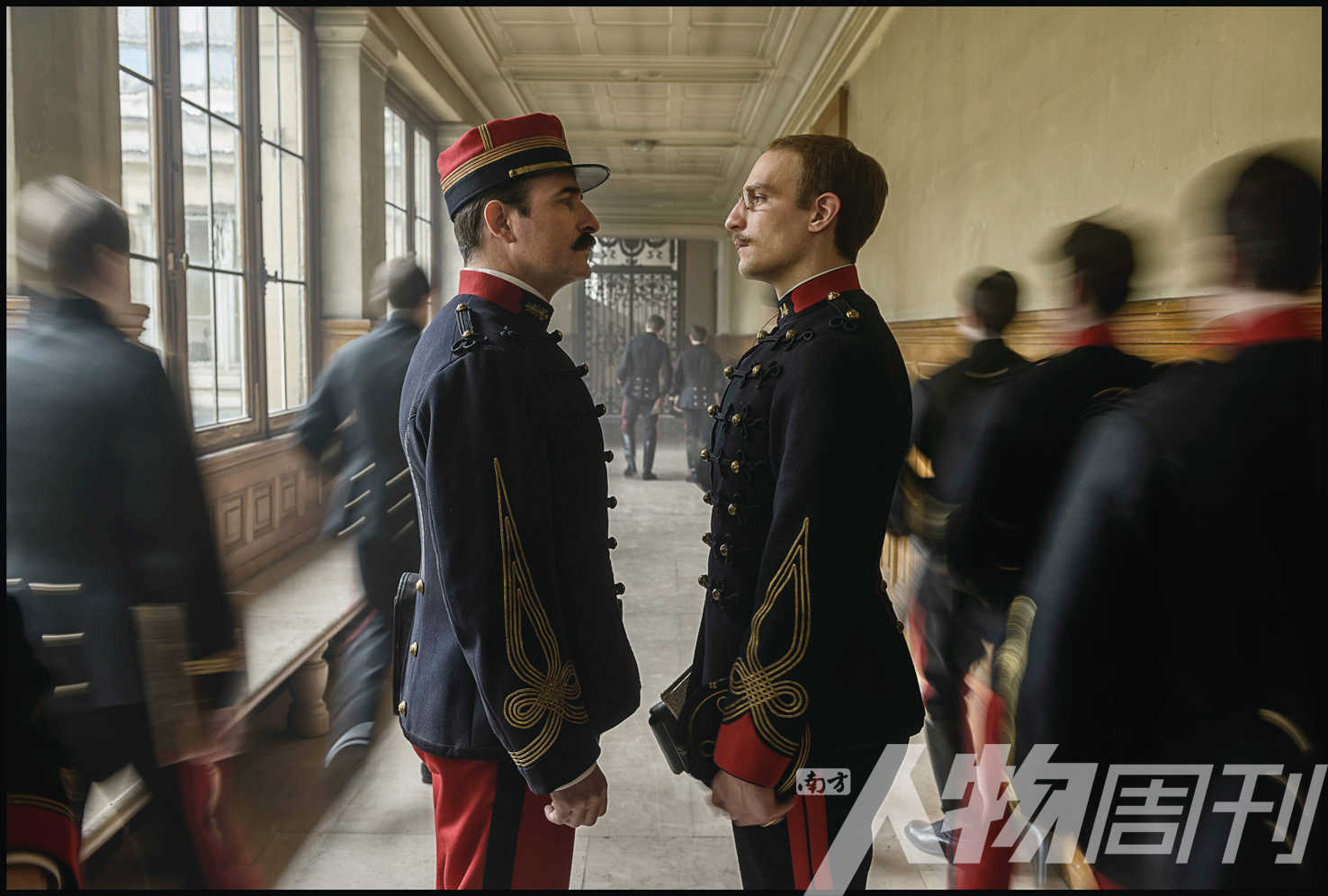

《我控訴》以驚人的古典筆法重現(xiàn)了法國20世紀(jì)初的德雷福斯丑聞。1894年,,通過安插在德國大使館的間諜活動,,法國情報部得到一封被撕毀的投誠書信,其中透露了一些軍事情報,。經(jīng)過調(diào)查,,嫌疑人被鎖定在陸軍炮兵團(tuán)內(nèi),。盡管證據(jù)并不充足,軍方卻直接逮捕并判炮兵上尉德雷福斯以叛國罪行,,原因無他,,僅僅因為他是猶太人。而當(dāng)時法國反猶主義嚴(yán)重,,極右勢力抬頭,。該事件獲得了媒體的巨大關(guān)注,德雷福斯被剝奪軍銜,,流放惡魔島,。而新任情報部長皮卡爾(該片主角)則得到了足以推翻先前定罪的證據(jù),確認(rèn)叛徒并非德雷福斯,,而是另一名總參謀部人員艾思奇哈德。在多方勢力的影響下,,社會輿論沸騰,。著名作家埃米爾·左拉在《曙光報》上發(fā)表他著名的《我控訴》一文,而后被政府控告不得不去英國避難,,皮卡爾也因此坐監(jiān),。德雷福斯案得到機(jī)會重審,并在1906年得到平反,。

這一丑聞在法國歷史上有著不可忽視的地位,。這是反猶主義長期積壓的集中表現(xiàn),也是軍隊和法律系統(tǒng)腐化的明證,,暗示著其后席卷全歐的兩次巨大戰(zhàn)爭,。作為20世紀(jì)末本世紀(jì)初最優(yōu)秀的導(dǎo)演之一,波蘭斯基以極端古典而優(yōu)美的紀(jì)實筆法重現(xiàn)了這一歷史事件,。

電影以德雷福斯被剝奪軍銜的侮辱性場景開始,,追隨皮卡爾逐漸發(fā)現(xiàn)真相的腳步,進(jìn)入一個令人窒息的官僚系統(tǒng),??偸悄_步聲,總是背影,。在這部電影中,,我們總看著某個人物的后腦勺,奔走在各式各樣的第三共和國建筑中,,是不在場的證人,,也是無聲的批判者。皮卡爾總是在走路:在參謀部,,他陪伴德雷福斯走向為他設(shè)下的陷阱,,并對自己扮演的角色感到羞愧,;在廣場上,他目睹德雷福斯被剝?nèi)ボ娿?,摘取軍帽,,折斷軍刀,走向監(jiān)獄和流放,;第一次進(jìn)入情報部門的破舊樓房時,,他踏著吱呀作響的破舊樓梯,走進(jìn)一扇打不開窗戶的窒息官僚場所,;在森林,,他和情婦并排走在小徑,心不在焉,;在教堂里,,沐浴在哥特式建筑的圣光中,他走向放著情報的長椅,,打開事件真相的門,。大量的篇幅被用以描寫主角的“走路”這一中間狀態(tài),這狀態(tài)看起來如此必然而日常,,卻總是領(lǐng)他去窒息的死局和無疾而終,。一扇扇門在被打開,系統(tǒng)和真相的門卻總是在他面前關(guān)上,。參謀部里的將軍們要求他放棄調(diào)查,,鑒證科專家拒絕給德雷福斯洗冤,法官們駁回上訴和重審,,群眾在他經(jīng)過的路上叫囂侮辱,。當(dāng)他和德雷福斯的律師一同在鄉(xiāng)間小路上行走時,一個神秘人將后者當(dāng)場槍殺,。而當(dāng)皮卡爾試圖抓住刺客時,,刺客卻遁入森林,蹤跡全無,。皮卡爾在樹林的邊緣環(huán)顧四周,,森林安靜、穩(wěn)定,,卻潛伏著危險和可能的子彈,。這正是對當(dāng)下情勢的絕妙隱喻:這個官僚系統(tǒng)看似穩(wěn)定公正,卻被不知名的力量操控,,使人驚惶無措,,找不到出口。

德雷福斯和皮卡爾面對的法律系統(tǒng)也正是這樣無路可走的系統(tǒng),,二人的呼喊都變成了毫無意義的申辯,,左拉激情的控訴也以監(jiān)禁和罰款收梢,。片中的一個場景令人啼笑皆非并心有戚戚:鑒證科專家在法庭上展示通敵信件和德雷福斯的字跡對比,表示兩者之間的差別是德雷福斯用來混淆視聽的結(jié)果,。困惑又憤怒的德雷福斯發(fā)出了這樣的疑問:“所以如果信件和我的字跡一致,,我有罪,如果它和我的不一致,,我也有罪,?”

鑒證專家回答:“正是如此!”

?

控訴我…

作為一個藝術(shù)作品,,《我控訴》是如此平衡,、古典而優(yōu)美。但當(dāng)筆者坐在影院里,,總感到某種隱隱的不適,。波蘭斯基和德雷福斯一樣是猶太人,和德雷福斯一樣受到一整個社會的審視,,該片也終于像是作者本人的一次控訴和申辯,,并將我們引向一個不得不討論的問題:我們能將藝術(shù)作品和作者及其歷史背景分開嗎?這部電影能被僅僅當(dāng)作一部歷史片,,而不涉及波蘭斯基本人的任何現(xiàn)實嗎,?

筆者無法給出任何明確的答案,,導(dǎo)演本人可能也不能,。再極端的純粹藝術(shù)論者,可能都無法斷言這部電影不影射波蘭斯基本人在美國司法體系中的任何經(jīng)歷,。三十年前,,波蘭斯基案甚囂塵上,負(fù)責(zé)該案的法官親近媒體,,在巨大的輿論引導(dǎo)下,,主張將波蘭斯基判以重刑。在逃離美國三十年后,,導(dǎo)演本人也面對著全方位的失語,。他無法在媒體發(fā)聲,無法再獲得美國的業(yè)內(nèi)資源和合作,,電影成了唯一的表達(dá)方式,。片中的一個段落幾乎就是導(dǎo)演的自指:在長達(dá)幾年的監(jiān)禁后,德雷福斯終于回到法國,。此時他已經(jīng)多年沒有和任何人說過一句話,,幾乎生活在完全的禁閉中。在法官面前,,他試圖申辯,,但卻無法發(fā)聲,,說話已經(jīng)難以成句。這正是波蘭斯基本人在媒體面前的經(jīng)歷,。如今,,87歲高齡的他隱居法國,并閉口不談三十年前的案件,。銀幕上,,皮卡爾進(jìn)入被軍隊翻了個底朝天的公寓,在一片混亂的寂靜中,,默默地彈起了鋼琴,,這是個藝術(shù)家的姿態(tài),也是個相信自己手中真相的人的姿態(tài),。

但真的可以如此嗎,?難道才華就能掩蓋不經(jīng)意中的險惡嗎?再退一步說,,作品一旦開始為作者辯護(hù),,它還是可以單獨被觀看并評價的作品嗎?波蘭斯基早已承認(rèn)自己給年僅13歲的受害者酒精和毒品,,并發(fā)生了性關(guān)系,。這不論在當(dāng)時的美國還是當(dāng)時的歐洲,都是難以抗辯的重罪,。作為名導(dǎo)演,,曼森案的受害者,他也許確實受到了司法系統(tǒng)和媒體共同的壓迫,,但這也難以改變他行為的事實,。然而,在這部影片中,,被冤的德雷福斯(路易·卡雷爾飾演,,現(xiàn)在法國影視界最帥的男人!)卻是完全的清白無辜,,替他抗辯者亦是一心向真,。其余的軍隊人員、造假的情報部人員,,無一例外或丑或老,,混沌邪惡。

德雷福斯和波蘭斯基能比較嗎,?前者活在19世紀(jì)末,,正值歐洲排猶主義最嚴(yán)重的前夕,在四十年后,就發(fā)生了奧斯維辛這樣的人性大災(zāi)難,。德雷福斯面臨的法律系統(tǒng)也并非正常的法律系統(tǒng),,而是軍隊內(nèi)的法律,紀(jì)律和服從深入骨髓,,使其變成一個毫不顧忌個體情感的恐怖機(jī)器,。然而波蘭斯基面臨的審判卻是在上世紀(jì)的美國,司法系統(tǒng)相對透明,,公訴人,、辯護(hù)律師、媒體和法官多方斡旋,。事到如今,,我們都知道德雷福斯事件是一場冤案,然而波蘭斯基案卻證據(jù)充足,。以這樣的歷史事件自指,,本身就是一種相當(dāng)險惡的選擇。

然而我們無法揣測導(dǎo)演的動機(jī),,也不能指責(zé)他無權(quán)拍攝這樣一個歷史事件,。作為知名導(dǎo)演,波蘭斯基掌握著更多的表達(dá)能力和手段,,以電影控訴呼號自己感受到的屈辱和不公,,自然也無可厚非。然而觀眾該如何面對這種險惡卻真誠的表達(dá),?

波蘭斯基已經(jīng)說話,,我們聽見了,我們該如何回答,?