陰天,,大馬士革門外,,開往伯利恒的公交站牌下,。我們站在等公交的隊伍里,,準備去伯利恒看一看,。

在抵達這片蜜與奶之地前,,以色列在我的認知里同時處于兩極,,一極寫著浪漫,,一極標著動亂,。在耶路撒冷,,多半是浪漫——就算有隨處可見的年輕以色列士兵,他們也只是在大街上三兩成群地笑著,,駐足聽街頭藝人的演出,甚至花一整個下午在博物館里安靜地逛,,除了一身軍裝與配槍外,,與普通的年輕人似乎沒有太多差別,。

圣誕教堂內景

直到伯利恒之旅開始前,,我都以為這樣的歲月靜好會持續(xù)下去,。此時此刻,排隊等車的人們大半戴著頭巾,。剛上車坐定,,兩名配槍士兵隨即跟上,一個個檢查證件,,檢查完方示意司機可以開走。車開出沒多久,,又在一個哨崗被士兵截停。

眼見著前面的穆斯林乘客一個個下車,,我們坐在后排的外國游客面面相覷?!拔覀円惨氯幔俊贝蠹襾砘氐貑?。

司機沖我們擺手,,示意我們原位坐下。穆斯林在車外排成一列,,輪流等著檢查,,幾分鐘后,,陸續(xù)回到車中。像什么事也沒發(fā)生過一樣,,車子重新發(fā)動,。

伯利恒主要街道的景象

越接近伯利恒,路邊的景象越發(fā)破敗,,像從繁華的市中心開進了凋敝的小縣城。路邊的國旗不再是藍白條六芒星,,公告牌上出現了“巴勒斯坦”。一下車,,一個衣衫襤褸的小男孩立馬緊追在身后,一路纏著推銷口香糖,。走去圣誕教堂的路上,,不斷有人湊上來:“你們需要導游嗎,?需要司機嗎,?”

我原以為伯利恒是耶穌誕生之地,是上帝將整個世界獻給大火只為了照亮其黎明的地方,,萬萬沒想到如今這里是這副模樣。我們最終還是強行“被導游”,,是一位在圣誕教堂門口等著拉客、左眼角通紅的中年男人,。與他討價還價半天,,他激動又不失條理地說:“你們來到這里,不去看看那些墻,,不去看難民營,就跟沒有來一樣,!”

他口中的“那些墻”,是巴以隔離墻,。2002年起,以色列開始沿1967年第三次阿以戰(zhàn)爭(又稱“六日戰(zhàn)爭”)前的巴以邊界線修建隔離墻,,高8米、長七百多公里,,將約旦河西岸巴勒斯坦地區(qū)與以色列徹底隔離。我們的導游兼司機也是一名穆斯林,,叫Saeid,出生在六日戰(zhàn)爭之后,,一上車就說:“我出生在這,很不幸,。看看那些墻,,這里就像個監(jiān)獄!”

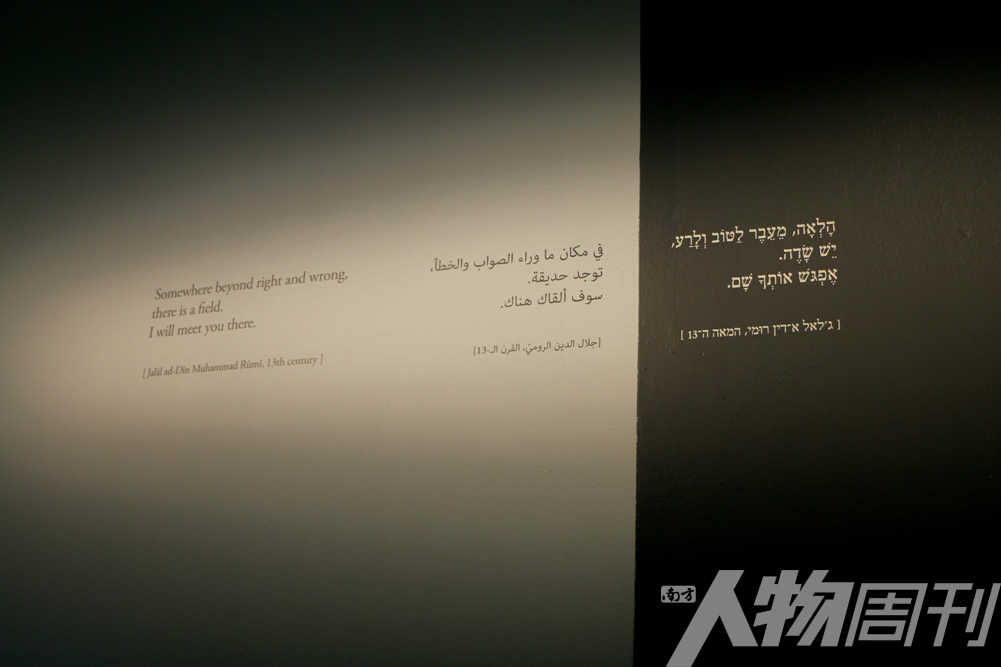

“在超越對與錯的_某個地方_我將與你相遇” 攝于以色列某藝術博物館

他說起自己甚至不能去耶路撒冷時,,我意識到自己半小時前問過一個愚蠢的問題。剛到伯利恒,、遇見他之前,,一位年輕的阿拉伯小伙子曾殷勤地請我們進他的小店嘗了一小杯咖啡,,展示了他與中國游客的諸多合照:“我最喜歡中國人!”

“你去過中國嗎,?”我當時脫口就問。

“沒有,,我們哪也不能去,。”小伙子很自然地回答,。

眼下,,同樣的話又在Saeid口中出現了,,這次是帶著怨念:“我們哪也不能去,!甚至是耶路撒冷!”

“你會因此仇恨以色列人嗎,?”我小心翼翼地問,。

“不會,。”我承認聽到這樣的回答我有點驚訝,。“說實話,,這不是普通百姓的錯,。以色列人,、巴勒斯坦人,、猶太人,、穆斯林、基督教徒,,我們都沒有必要仇恨彼此,,大家誰不想過個和平的生活?我們還沒有受夠戰(zhàn)爭,、流血嗎?我只想賺錢養(yǎng)家,,和家人平安地過日子,?!?/p>

“你有孩子嗎?”

“有,,兩個?!彼y得露出了笑容,。

車開到隔離墻前停下,他讓我們下車看墻上的涂鴉:“和平”“愛”“戰(zhàn)爭結束了”,。

我們的伯利恒向導兼司機Saeid,聽說自己將出現在中國媒體上,,他笑得格外開心

天上下起了雨,,回到車上,,我又問了Saeid一個幼稚的問題:“墻上到處都寫著和平和愛,,為什么還是沖突不斷?”

“都是以色列的錯,!”他理所當然地說,,“這該死的墻是他們建的,又不是我們,!”

前面會車,,墻邊道路狹窄,一時堵住,。司機拉上手剎,,下車與對面車主用阿拉伯語爭吵起來,。回到車里,,先對我們道歉:“沒辦法這就是巴勒斯坦,?!本o接著又是忿忿一句:“都是以色列的錯,!”

我想起隔離墻上印象最深的一幅涂鴉:一個三角形的莫比烏斯環(huán),三邊都寫著“巴勒斯坦”,。對出生在這里的人來說,,這里確實是莫比烏斯環(huán),無論怎么走,,都走不出巴勒斯坦,。人類建造巴別塔的努力,如此看來,,大概注定失敗了,。

巴以隔離墻上的涂鴉

Saeid繼續(xù)開車,帶我們到難民營的入口,。車外雨愈發(fā)大了,,可在大門口,他執(zhí)意停車搖下車窗,,不顧手臂打濕往外指:“你們看到這個鑰匙了嗎,?”

順著他手指的方向看,大門上方有一個巨大的紅色鑰匙狀金屬藝術裝置,,感覺已經生銹了,。他在雨聲里大聲說:“這是有含義的!鑰匙,,他們相信,,總有一天他們會回來!”

?