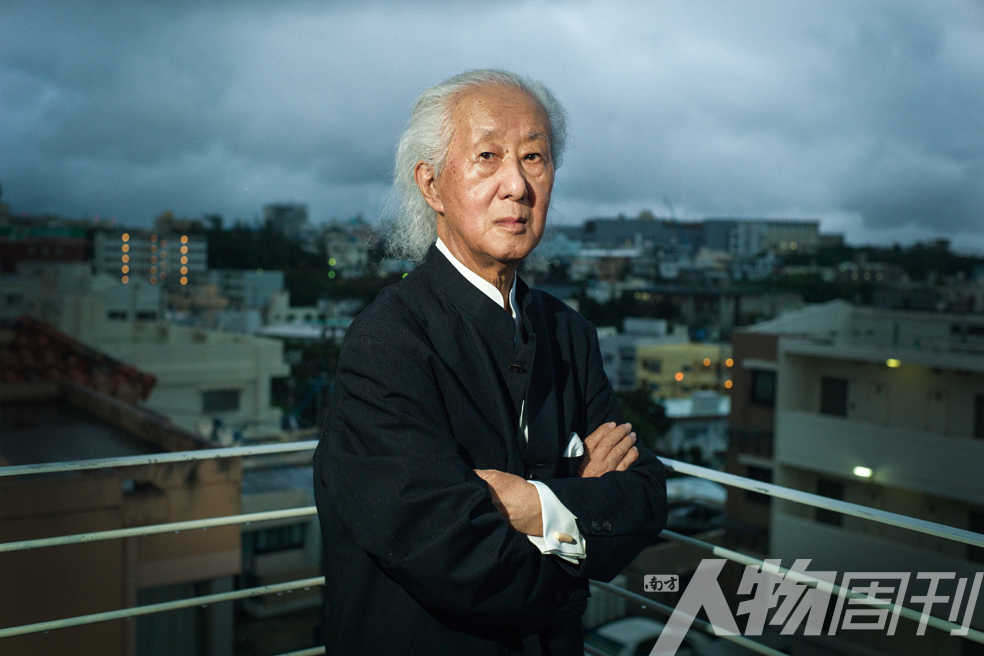

“當我將變化當成一種常態(tài),,持續(xù)的變化成為了我的風格?!痹讷@得2019年普利茲克建筑獎之后,,磯崎新的這句話被翻了出來。

的確,,看了磯崎新設(shè)計的散落在亞洲,、歐洲、北美,、中東和澳洲的一百余座建筑物后,,你很難用一種特定的風格去定義他的作品。建筑整體呈現(xiàn)的奇妙感,、未來感,、混搭感,產(chǎn)生了一種獨特的審美感受,。

磯崎新和黑川紀章,、安藤忠雄并稱為日本建筑界三杰,黑川紀章曾稱磯崎新為“建筑思想家”,。在普利茲克建筑獎評語中,,評委同樣提到了這一點,“作品類型多樣,,從鄉(xiāng)土特色到高科技的多元化呈現(xiàn),,具有濃厚的個人思想性,。”

作品中的鄉(xiāng)土特色或許可以追溯到磯崎新的少年時光,。1931年,,他出生在九州島的大分市,一個與廣島,、長崎離得不遠的小城市,。二戰(zhàn)末期,當兩顆原子彈落在日本本土?xí)r,,磯崎新才14歲,。

少年時代,磯崎新的建筑記憶是缺席的,,他曾回憶,,“當我剛剛開始了解這個世界的時候,我的家鄉(xiāng)被燒毀了,。沒有建筑,,沒有樓房,甚至沒有城市……我在一切歸零的廢墟上長大,?!钡舱驗檫@些普通人不曾有的體驗,如何重建家園與城市的念頭從此扎根在他的腦中,。

磯崎新的職業(yè)生涯開始得較晚,,他在東京大學(xué)建筑學(xué)科拿到博士學(xué)位后才正式出道,。初入社會,,帶他的師傅也同樣出色——丹下健三,一個在1987年獲得普利茲克獎的優(yōu)秀建筑師,。在丹下手下打磨了幾年后,,1963年,磯崎新成立了自己的工作室,。

60年代的日本,,是世界上經(jīng)濟發(fā)展速度最快的地區(qū)之一。從戰(zhàn)后廢墟到世界第二經(jīng)濟體,,日本人不斷創(chuàng)造發(fā)展神話,。經(jīng)濟基礎(chǔ)決定了上層“建筑”,磯崎新感知的建筑風格變化同樣日新月異,。

他的早期作品多分布在故鄉(xiāng)九州,,由大塊混凝土墻構(gòu)建出造型獨特的體塊組合,比如大分縣圖書館,、北九州美術(shù)館,、群馬縣立近代美術(shù)館等,。這類作品具備的巨型尺度和紀念碑式的沉重感,與他14歲時親歷廣島和長崎原子彈爆炸不無關(guān)聯(lián),。

后來,,未來主義成了其最主要的風格特征。新宿“空中都市總體規(guī)劃”尤為突出,,在這一愿景中,,建筑層層疊加,住宅和交通都將漂浮在老城區(qū)之上——這是對日本貪婪的城市化和現(xiàn)代化步伐的極端映射,。

隨后他受到丹下的影響,,將建筑巨型結(jié)構(gòu)的想法與有機生物生長的想法融合在一起,這種風格被歸類于新陳代謝主義(Metabolism),。

在創(chuàng)作中,,他慢慢認識到一點:不能停留在單一的風格上,要讓變化成為建筑的一種常態(tài),。

帶著這種想法,,他開始排斥被劃分為某種特定的派別,并結(jié)合語境進行后現(xiàn)代主義建筑創(chuàng)作,。70年代他在大阪世博會中大展身手——他設(shè)計的中心廣場會演建筑吸引了全球游客,,獲得了國際聲譽。80年代他設(shè)計了洛杉磯當代藝術(shù)博物館,,并在成為1992年和2006年奧運會組委之后名氣進一步提升,。

從2004年龐大的喜馬拉雅中心開始,磯崎新團隊最核心的力量開始向中國偏移,,隨著工作室的建立,,中國項目也日漸增多。

如同睡枕的上海交響樂大廳,,外觀簡潔耐看的上海九間堂,,晶瑩剔透的上海喜馬拉雅藝術(shù)中心,古今感交織的湖南省博物館,,類雕塑建筑中央美術(shù)學(xué)院新美術(shù)館……這些在中國的建筑實踐,,成為了他新時代的代表作。

至今為止,,磯崎新給世人留下了超過100件的大型建筑,,但除此之外,他對事物的追本溯源,,對職業(yè)的上下求索,,或許將給世人帶來更加深遠的影響。