11月初的北京天氣微涼,,攝影師安娜伊思·馬田穿著一件緊身皮衣和一條黑色牛仔褲坐在三影堂院子的草坪上,。一陣風(fēng)來,由綠轉(zhuǎn)黃的樹葉簌簌落下,,安娜抬頭和攝影師說:“現(xiàn)在用膠片機(jī)的人不多啦,!”幾分鐘后拍攝完成,安娜抖了抖身上的灰,,又語氣輕快地說:“這次拍得好快,!”她贊賞攝影師的工作,說他干凈利落,,也不刻意要求她做什么,。以前安娜習(xí)慣站在照相機(jī)后,最近為了“北京地下青年音樂人”的展覽,,她頻繁接受采訪,,成了其他攝影師鏡頭中的常客,。

“其實(shí)要拍到的話,,早就拍到啦?!边M(jìn)屋采訪之前,,安娜這樣說。對(duì)于冗長的,、靠不停按快門取勝的拍攝,,她有些厭倦。10月28日下午,,“溫度——安娜伊思·馬田攝影作品展”在三影堂+3畫廊開幕,。安娜穿著白毛衣站在一堆媒體中間。等嘉賓們說了一大段贊揚(yáng)的話之后,,她接過話筒,,語氣溫和又直接:“攝影就是為了不多說話,為了看,?!?/p>

安娜是法國人,,之前更為人所知的身份來自于她的家庭角色——著名影星劉燁的妻子、萌娃諾一和霓娜的媽媽,。她以這些角色上過一些綜藝節(jié)目,、接受過一些采訪。那之后她有點(diǎn)害怕,?!暗共皇强謶郑怯X得我沒做什么,,我不是一個(gè)公眾人物,。”安娜脫掉鞋子,,盤腿坐在沙發(fā)上,。她更傾向于敘述個(gè)人的成長經(jīng)歷,關(guān)于她如何讀大學(xué),,如何來中國,,如何與小河、張瑋瑋等音樂人成為朋友,,如何成為攝影師,,又如何在2002年到2004年之間拍出大量黑白銀鹽照片的故事。

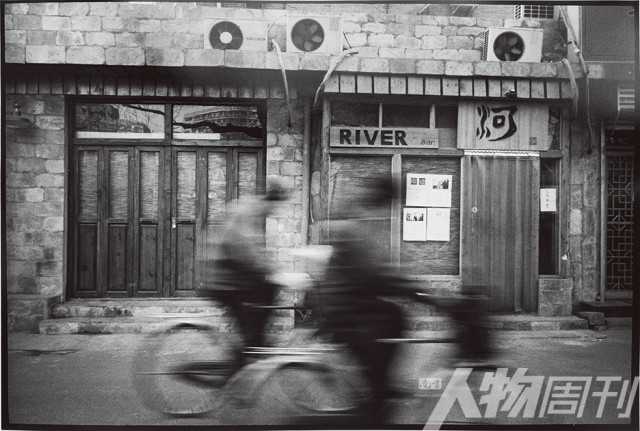

“黃河的水不停的流”-野孩子,河酒吧2002

“我們不知道世界是什么樣的”

2001年2月,,出生于法國尼斯的猶太姑娘安娜伊思·馬田來到北京學(xué)中文,。有一天她跟著三位同樣熱愛文藝的意大利姑娘去三里屯看演出,浩浩湯湯的西北民謠響起時(shí),,她頗受震動(dòng):“以前沒聽過這樣的?。 ?/p>

臺(tái)下稀稀拉拉坐著幾個(gè)觀眾,,臺(tái)上的人卻依然忘我陶醉,。演出結(jié)束后,這個(gè)叫作野孩子的樂隊(duì)告訴安娜們:“我們的根據(jù)地在三里屯南街的河酒吧,,有空可以去看看,。”

?當(dāng)時(shí)的河酒吧是中國地下音樂人的集散地,,以詩人周云蓬的話來說,,那里有“烏托邦的音樂共產(chǎn)主義”。野孩子樂隊(duì),、萬曉利、小河,、馬木爾等一大批貧窮但率真的年輕人聚合在這里,,喝酒,、聊天、做一些當(dāng)時(shí)沒多少人聽的音樂,。

“經(jīng)常是一個(gè)人在舞臺(tái)上剛唱了一首歌,,就蹦上去一個(gè)鼓手,然后薩克斯上來了,,手風(fēng)琴加入了,,最后臺(tái)上臺(tái)下就弄成了一個(gè)交響樂團(tuán)……到后來,常來河酒吧的人就形成了一種家族關(guān)系,,所有男人都是舅字輩的,,所有姑娘都是姨字輩的。有一個(gè)不存在的孩子,,成為大家共同的紐帶,。”周云蓬曾在一篇文章中這樣描述河酒吧的氛圍,。

21歲的安娜很快就成了這紐帶上的一環(huán),。“外面都是賣羊肉串或者其他東西的小販,,但這個(gè)小酒吧好像和這個(gè)環(huán)境毫無關(guān)系,。”安娜說,,她一走進(jìn)那間只有20平方米的酒吧就感到無比放松,。當(dāng)時(shí)她已經(jīng)對(duì)攝影上癮,來中國前特地去上了一個(gè)半年的攝影課程,,并從法國帶來了50個(gè)膠卷,。她給自己設(shè)定了作業(yè),每天都要找一個(gè)關(guān)于北京的拍攝素材,?!皼]有相機(jī)我不能出門?!睂?duì)于安娜來說,,探索東方比上課本身要有意思多了——從14歲學(xué)中文時(shí)起,看到外面的世界就是她的重要志趣,。

在1995年的法國高中,,大多數(shù)同學(xué)會(huì)選擇商業(yè)、法律這些實(shí)用性較強(qiáng)的學(xué)科,,安娜卻并不從眾,。盡管當(dāng)時(shí)對(duì)中國文化一無所知,中文課上還得用毛筆寫字,,她還是選擇了中文,。安娜在地理和人文上的全部認(rèn)知來自于父母的兩個(gè)朋友,。他們半年在法國工作,半年到亞洲旅行,,每次回家都會(huì)用幻燈片的形式給安娜展示旅途的照片,。安娜分不清泰國、越南,、印度的區(qū)別,,可冒險(xiǎn)帶來的刺激感還是長久地留在了心里。

?“第一次感覺世界很大,,有各個(gè)民族,,我們可以通過攝影看到這些東西?!卑材日f,。她從小生活于只有60萬人口的尼斯,每個(gè)假期,,她和父母最遠(yuǎn)的旅途就是開車一個(gè)半小時(shí)去爬山,。“所以那對(duì)夫婦的照片對(duì)我產(chǎn)生了巨大的影響……因?yàn)槲覀兤鋵?shí)不知道世界是什么樣的,,當(dāng)時(shí)全世界都在看美國,。”?

而在河酒吧,,安娜接觸到了那些看上去永遠(yuǎn)不會(huì)和她有交集的音樂人,,比如甘肅白銀來的張瑋瑋,比如河北邯鄲來的小河,。2001年之前,,張瑋瑋的主要經(jīng)歷是從西北小城“逃逸”到北京,從高雅的西洋樂學(xué)習(xí)者變成一個(gè)潦倒的搖滾樂樂手,,小河則是當(dāng)兵,、組樂隊(duì)、到湖南做保潔員,、做保安然后和大塊頭室友打架,。他們很少和外國人交流,嘴里偶爾蹦出的幾個(gè)英文單詞都冒著土氣,。

在張瑋瑋的回憶中,,他們友誼的基礎(chǔ)是貧窮。

“都是差不多年紀(jì),,二十歲出頭沒什么錢,,只不過他們從西方來,我們從西北來,?!睆埇|瑋說安娜第一次到河酒吧就給他留下了深刻的印象,,“她上臺(tái)敲了一陣像模像樣的鼓,還說終于有個(gè)可以玩的地方了,。”

安娜和她的留學(xué)生朋友很快和音樂人們玩到了一起,。他們有時(shí)在小飯館里喝酒,,有時(shí)跑到留學(xué)生公寓去聚會(huì)。張瑋瑋記得有一次安娜們還在宿舍的公用廚房給客人們烤了一個(gè)簡樸的西式蛋糕,。他說:“安娜他們特別渴望了解中國,,特別渴望在這兒找到他們想要的東西。他們對(duì)中國的年輕人有一種期待,,覺得應(yīng)該和傳統(tǒng)的中國人不一樣,。”

那年7月13日,,安娜的交換生生活結(jié)束,,第二天就要飛回巴黎。在河酒吧門口,,她教張瑋瑋們唱《辛德勒的名單》片尾曲《金色的耶路撒冷》,,一句一句地糾正發(fā)音。安娜是猶太人,,父親來自摩洛哥,,母親來自阿爾及利亞,兩千多年前祖先從以色列遷往北非,。

也就在那天夜里,,時(shí)任國際奧委會(huì)主席薩馬蘭奇在莫斯科宣布北京成為2008年奧運(yùn)會(huì)主辦城市。北京城沸騰了,,到處是鮮花,、歡呼和歌聲。張瑋瑋們把安娜送上回校的公交車后,,迅速淹沒在人群中,。他們也在唱,唱的是安娜教給他們的《金色的耶路撒冷》,。

杜可風(fēng)和李芬妮,北兵馬司胡同2004

?

美好藥店的聲音,三里屯某照相館2003

“我們是很親近的朋友,,我不是局外人”

2001年的時(shí)代圖景注定是開放的。那年中國加入了世界貿(mào)易組織,,在尼斯,,中國文化的觸角也掀起了微小震蕩。安娜回去后不久,,就得到了一份獨(dú)特的工作,。

當(dāng)時(shí)尼斯要舉辦一個(gè)攝影展,,展出13位中國攝影師的作品。既懂中文又通攝影的安娜理所當(dāng)然地承擔(dān)起了活動(dòng)的協(xié)調(diào)工作,?!耙幌伦咏佑|了很多很棒的攝影師,收獲太大了,?!卑材日f。更棒的是,,她得到了第一次舉辦個(gè)人攝影展的機(jī)會(huì)——除了主要展覽單元,,主辦方為年輕攝影師開放了一個(gè)次要單元的窗口。安娜之前在中國拍了六個(gè)月的照片,,現(xiàn)在終于有了用武之地,。那一整個(gè)夏天,她都在暗房沖洗照片:中國鄉(xiāng)村的房屋,、上海胡同的晾衣架,、亂七八糟的舊貨市場(chǎng)……雖然這些符合西方想象的、標(biāo)簽式的圖片現(xiàn)在能在任何一本關(guān)于中國的畫冊(cè)中找到,,但在2000年初的尼斯,,它們依然充滿吸引力。

這個(gè)展覽不僅使安娜步入攝影師的行列,,也幫她獲得了重返中國的機(jī)會(huì)——一家法國圖片社為她提供了一個(gè)常駐北京的攝影師職位,。

2002年年初,安娜回到北京,,辦公地點(diǎn)就在河酒吧所在的三里屯,。剛回去一兩天,她就迫不及待去看河酒吧還在不在——那時(shí)候的地下音樂人生活沒有保障,,四處漂泊,,聚散無期。安娜一看人都還在,,非常高興,。

“年輕人都很簡單,不會(huì)想太多,,就是在一起玩,,想拍就拍?!卑材日f,,“拍攝過程很簡單,就是你有一群朋友,你很喜歡他們做事的方式,,就想記錄下來,。所以這些照片對(duì)我們來說,就是一個(gè)狀態(tài),、一個(gè)時(shí)間,。”她拍攝了張瑋瑋在黑夜屋檐下的側(cè)影,,拍攝了一次朋友聚會(huì)上不知誰伸出的手,,拍攝了小河戴著黑帽子低頭彈琴的場(chǎng)景,她甚至還拍了寫有“請(qǐng)不要大便”字樣的河酒吧衛(wèi)生間,。安娜沒有追求畫面的清晰和傳統(tǒng)意義上的美,而是將當(dāng)時(shí)音樂人的情緒融入到晃動(dòng)的,、迷幻的鏡頭語言中,。在她的觀念中,拍攝對(duì)象是誰其實(shí)并不重要,,重要的是能抓住對(duì)方的情緒和態(tài)度,。

安娜記得,每周三萬曉利和小河都要到河酒吧演出,。當(dāng)時(shí)從居住的天通苑到三里屯單程就得花兩個(gè)小時(shí),,他倆帶著沉重的樂器不方便坐公共汽車,晚上演出完只能租面包車回家,。有時(shí)候唱一晚上,,他們都賺不回租車的錢。

2004年,,河酒吧的老板之一,、野孩子樂隊(duì)的小索去世。為方便辦理手續(xù),,小索的妻子就住在安娜家里,。“我們是很親近的朋友,,我不是局外人,。”安娜說,。她見證了所有人聚集在一起時(shí)的癲狂,,也見證了他們從云端跌落時(shí)的悲傷。這次展覽中有一面墻,,安娜特地放置了小索去世后每個(gè)人面部的特寫——張瑋瑋記得,,這是小索去世第四天拍的。

當(dāng)天做完紀(jì)念演出,安娜對(duì)大家說:“每個(gè)人拍張照片吧,?!彼挥谜f自己的意圖,也不用說服大家接受建議,。按張瑋瑋的說法就是,,她給我們拍照太自然了。?

“她完全不是從獵奇的角度出發(fā)的,,而是敞開心靈在大家庭里交往的,。雖然當(dāng)時(shí)她是圖片社的記者,但拍這些音樂人她沒有任何目的,,純粹是因?yàn)橄矚g,,這非常難得?!辈哒谷?、攝影家榮榮說。雖然對(duì)當(dāng)時(shí)的音樂圈不甚了解,,但對(duì)攝影中的“在場(chǎng)”二字,,他卻感同身受。

1994年前后,,榮榮和藝術(shù)家馬六明,、張洹同住在東村。當(dāng)他們創(chuàng)作充滿實(shí)驗(yàn)氣息的行為藝術(shù)作品《芬·馬六明的午餐》和《12平米》時(shí),,榮榮用照片記錄了全過程,。他形容那個(gè)時(shí)期是“完全投入,完全參與”的:“我自己和這些藝術(shù)家的生活是平等的,。我拍他們,,其實(shí)折射的是我自身的一種觀點(diǎn)、一個(gè)靈魂,?!? ?

2017年春天以前,榮榮和安娜不熟,。一次偶然的機(jī)會(huì)看到安娜這些早期作品,,他深受感動(dòng),“感覺一下子回到了當(dāng)年的時(shí)空,?!彼f:“2002年到2004年,一切不可能是重復(fù)的,。這些作品的優(yōu)秀在于在那個(gè)時(shí)間段里,,安娜和它一起成長了。她雖是外國人,卻不是以外來者的眼光在拍攝作品,。她完全參與了那群音樂人的生活,,所以作品沒有距離感,反而有一種生命感和青春的意蘊(yùn)在,?!?/p>

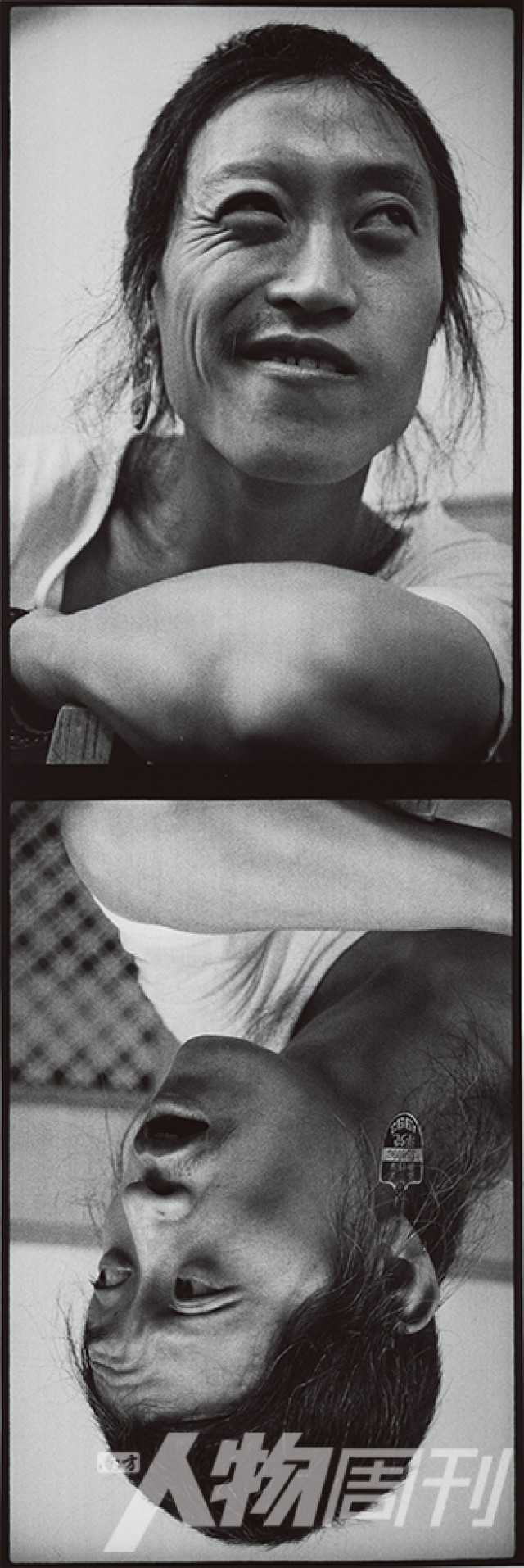

小河,河小,和酒吧演出后吃了幾個(gè)羊肉串2002

在場(chǎng)的隱匿者

2004年小索去世后,當(dāng)年聚集在一起的音樂人逐漸四散開去,。安娜對(duì)他們的拍攝相應(yīng)減少,,最終結(jié)束于2006年。

時(shí)光匆匆流逝,,記憶石沉大海,,對(duì)于曾經(jīng)發(fā)生過的故事細(xì)節(jié),很多主人公都失去了線索,。

? ?“當(dāng)時(shí)為什么會(huì)有這樣的表情?。磕菑堈掌h(yuǎn)處桌子上方到底是什么,?這張聚會(huì)的照片是發(fā)生在何時(shí)何地啊,?”13年后“溫度”影展開幕這天,,安娜主要的拍攝對(duì)象小河站在一堆有他的圖像面前苦苦思索。他曾是美好藥店樂隊(duì)主唱,,在一張拍攝于三里屯照相館的照片里,,他戴著標(biāo)志性的黑帽子,模仿著自己演出時(shí)彈琴的樣子,。

? ?“十幾年都沒有去觸碰記憶,,突然就好像進(jìn)入了時(shí)光隧道,一張照片就可能觸發(fā)很多年前的細(xì)節(jié)……雖然照片是靜止的,,但看的時(shí)候人是思緒連篇的,。”小河說如果沒有這些照片,,很多事情他已經(jīng)根本想不起來了,。“它們打破了時(shí)空的局限,?!?/p>

張瑋瑋則在更早之前就看過這些照片。2011年紀(jì)念河酒吧十周年音樂會(huì)結(jié)束后,,他收到過安娜的郵件,。他在當(dāng)時(shí)居住的霍營拉手風(fēng)琴,在家門口逗貓,又或者是在無人看見的時(shí)刻流露出的茫然四顧的表情,,都被安娜記錄下來,。2007年以前,他是不敢回顧這些過往的,,因?yàn)椤靶∷魅ナ澜o大家?guī)淼膫锤刑珡?qiáng)烈了”,。“以前大家一直在一個(gè)烏托邦的氛圍里,,覺得好像一生就這樣了,,但突然之間,一個(gè)親密的朋友生病去世了,,我們都沒有任何準(zhǔn)備,。”

二十歲出頭的年紀(jì),,沒有人談?wù)撐磥怼?/p>

安娜從來沒有想過他們現(xiàn)在會(huì)成為有名的音樂人,,也沒想過自己會(huì)嫁給當(dāng)時(shí)已經(jīng)獲得金馬影帝的劉燁。她既不會(huì)想到尼斯會(huì)成為除巴黎以外最受中國人喜愛的法國城市,,也不會(huì)想到有朝一日連尼斯足球俱樂部的最大股東都會(huì)變成中國人,。

2000年年初的“音樂共產(chǎn)主義”很快散去。張佺,、周云蓬,、張瑋瑋相繼搬去云南,小部分時(shí)間在全國演出,,大部分時(shí)間在大理過著閑云野鶴的生活,;小河離開了美好藥店樂隊(duì),戒煙,、戒酒,、信佛,做“音樂肖像”,,為陌生人唱歌,。

2010年,安娜的兒子諾一出生,,2012年,,女兒霓娜出生。因?yàn)橐恍┚C藝節(jié)目,,他們?cè)趪鴥?nèi)人氣頗高,,甚至在攝影展開幕那天,他們都能搶去安娜不少風(fēng)頭——一堆原本來看展的阿姨最后都在圍著孩子拍照,。安娜成為母親后,,時(shí)間被切割得支離破碎,。采訪那天,剛過5點(diǎn),,她就開始坐立不安地看手表,。起身給兒童醫(yī)生打電話后,她略帶抱歉地說:“我差不多該走了,,還要去給孩子看家庭作業(yè),。”

在很多工作場(chǎng)合,,旁人依然會(huì)以攝影師來介紹安娜,,但她卻會(huì)感覺不好意思?!拔彝A诉@么多年,,還說我是攝影師,對(duì)攝影不太禮貌,?!?/p>

剛結(jié)婚那段時(shí)間,安娜一度懷疑過自己:原來做攝影師是為了養(yǎng)活自己,,可突然解除養(yǎng)家壓力后,,她卻發(fā)現(xiàn)自己的喜歡沒那么強(qiáng)烈?!坝锌赡芪因_了自己,,可能我沒那么愛攝影,或者我沒有真正進(jìn)入這個(gè)世界,。”安娜感受到了攝影的邊界,。她嘗試過給時(shí)尚雜志拍照,,但很不習(xí)慣那種工作方式——拍攝對(duì)象會(huì)被一堆人圍著、被一堆奢侈的衣服包裹著,?!拔矣X得他隨便穿什么都行,我要抓住的是他是誰……就像我之前做的,,先去了解一個(gè)人,、報(bào)道一件事,再去分享給別人,?!卑材日f。

而在小河看來,,拍攝對(duì)象之所以能在安娜鏡頭里放松,、自然是因?yàn)椤鞍材茸尨蠹矣X得安全”,。“做影像記錄的,,就是要讓你的拍攝對(duì)象相信你,,甚至忽略你的存在,這樣才能展現(xiàn)出自己最本真的一面,?!毙『诱f。

“她有一種氣質(zhì),,讓人在鏡頭里感覺很舒服,。不是所有人都能一邊端著相機(jī),一邊又‘不打擾’地介入環(huán)境的,?!睆埇|瑋說。

安娜自己則喜歡用“journalist”(記者)來表達(dá)職業(yè)屬性和闡釋拍攝本能,。她有好奇心,,敢于冒險(xiǎn)。2007年,,為拍攝一組名為《中國肖像》的作品,,安娜花一年時(shí)間走遍了中國。賣羊肉串的小販,、廣東的年輕女工,、成都的心理醫(yī)生、寧夏的農(nóng)民……2009年,,安娜的觀察和記錄以英法雙語攝影書的形式出版,。之后安娜考慮過再做一組《印度肖像》,但因印度情況太過復(fù)雜以及個(gè)人生活的變化,,只好暫時(shí)擱置這個(gè)計(jì)劃,。

問安娜:“現(xiàn)在回頭看,拍攝地下音樂人的那三年,,對(duì)一個(gè)剛剛從事攝影工作的人來說,,最寶貴的是什么?”

“是時(shí)間,?!卑材然卮稹?/p>

準(zhǔn)備“溫度”攝影展時(shí),,榮榮曾想放一張安娜當(dāng)時(shí)的自拍:她舉起相機(jī)擋住小半邊的臉,,右手食指下是將按未按的快門。榮榮認(rèn)為這是所有作品的本源,,應(yīng)當(dāng)放入展覽:“拍作品時(shí)她自己不在照片中,,但事實(shí)上這些都是來自于她的視角,。”但安娜找遍了那個(gè)時(shí)期所有的膠卷,,就是沒找到這張自拍的底片,。

命運(yùn)最終把她的成長軌跡印刻在了別人的青春歲月里,也讓她完整地藏匿在鏡頭背后,,看似寂靜無聲,,實(shí)則萬語千言。