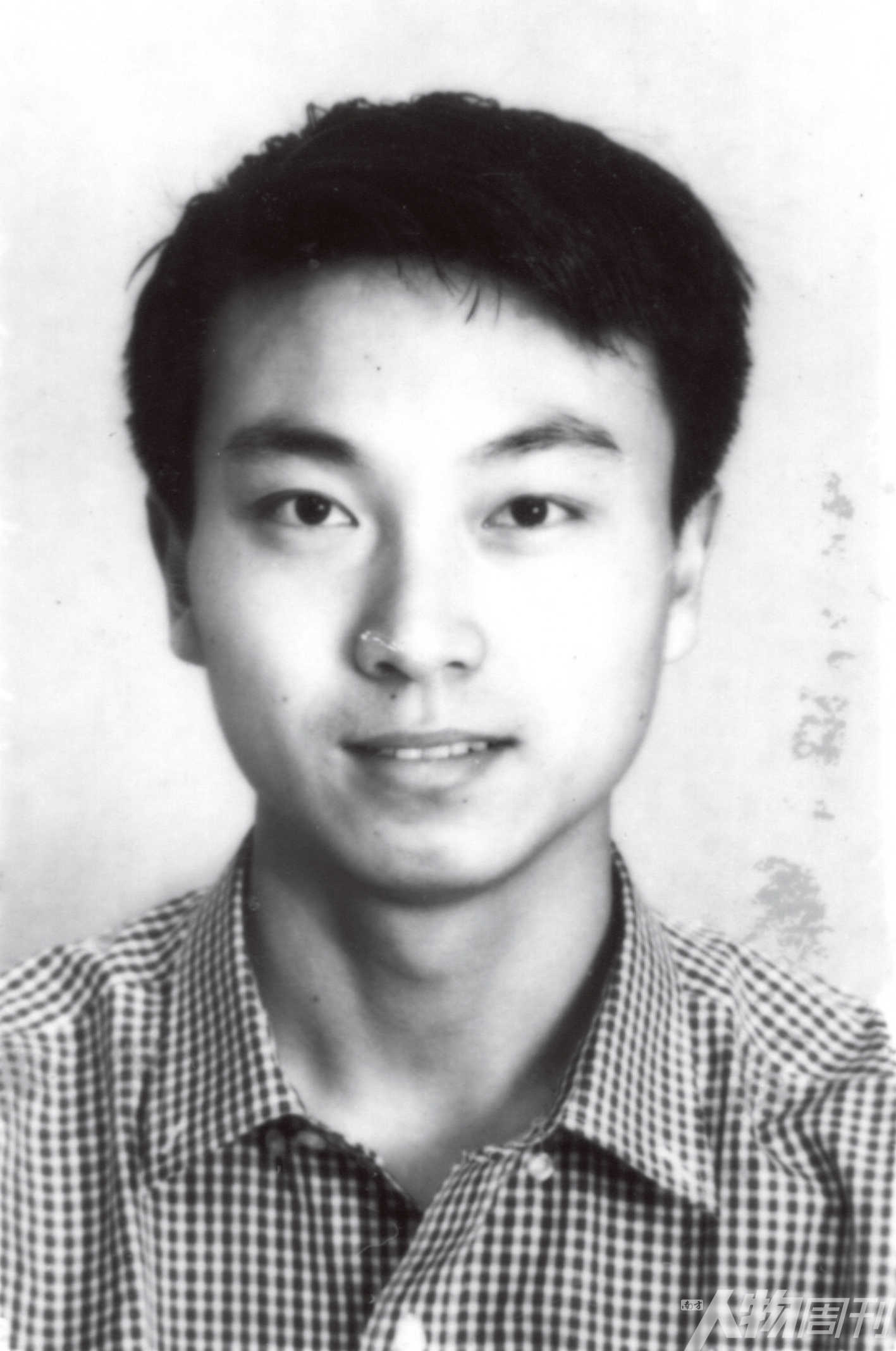

認(rèn)識邱鴻很偶然,。2001年某天,,我站在“東十三”的高坡上,一個(gè)男生拎著飯盒遠(yuǎn)遠(yuǎn)晃來,,大聲唱著《庭院深深》,,一時(shí)失手,飯菜撒了一地,。旁邊人說:“邱鴻,,你不吃送給我吃,干嘛倒地上,,真浪費(fèi),。”原來他叫邱鴻,。不知何時(shí)我們熟絡(luò)起來,。邱鴻人特瓷實(shí),惟一不足就是愛鉆牛角尖,,經(jīng)常和同學(xué)爭論得臉紅脖子粗,,直到對方閉嘴。我們都認(rèn)為,,邱鴻不去新加坡參加大專辯論賽,,虧了。

2004年碩士畢業(yè),,我們都留校工作,。他去公管學(xué)院做輔導(dǎo)員,我則在機(jī)關(guān)做“刀筆吏”,。我們從石牌顛簸到小谷圍島,,邱鴻望著遠(yuǎn)處的山巒自言自語:“這是一塊肥沃的熱土,可以有所作為,?!彼∵M(jìn)405,我搬進(jìn)304,,工作之余,,我們一起喝茶、散步,。愛較真的邱鴻遇到不愛較真的我,,相處倒是融洽,。我那時(shí)郁郁寡歡,不愿多說一句話,,通常是邱鴻高談闊論,,我洗耳恭聽。有時(shí)茶涼了,,話題正熱乎,。對我而言,聽他“吹水”,,增長了不少見識,。

邱鴻是個(gè)書癡,手不釋卷,。他介紹我讀余英時(shí),,買齊了三聯(lián)出版社的《余英時(shí)文集》,指著《朱熹的歷史世界》,,“這本有新東西,值得一看”,;他有時(shí)捧著《長恨歌》,,“王安憶與諾貝爾文學(xué)獎(jiǎng)距離很近”;他偶爾拿本李澤厚的《美的歷程》,,“活著的華人,,學(xué)問最好的兩人:余英時(shí)和李澤厚?!甭犓扑]得多了,,也忍不住買了幾本,果然所言不虛,。

邱鴻帶的班級獲了獎(jiǎng),,獎(jiǎng)金不菲,他興沖沖找到我,,“晚上去喝一杯,。”在北亭村大榕樹下,,三杯稻花香下肚,,邱鴻嚎啕大哭。他哽咽著說自己的身世:母親生下他不久便離家出走,,不知所蹤,;父親剛愎自用、性格暴躁,;自己多年思母,,心情難過,。我勸慰他:“我和你一樣,喪父之痛,,至今未泯,。”我們那夜酩酊大醉,,喝斷片了,。打那以后我才知道:他是內(nèi)心很苦的人。

邱鴻對個(gè)人問題諱莫如深,,問他有無心儀的女子,,他總是笑而不答。他經(jīng)常更換QQ個(gè)性簽名,,什么“知我者,,謂我心憂;不知我者,,謂我何求”“命里有時(shí)總須有,,命里沒時(shí)莫強(qiáng)求”……我笑他,生活不是李清照,,要實(shí)打?qū)嵾^日子的,。他醬紅著臉,低頭不語,。一次他說:“一個(gè)女生不錯(cuò),,可惜保研到南開了?!蔽艺f:“怕啥,,連魯迅、沈從文都可以追女學(xué)生,,你怎么不可以,?不要說去南開,就是去北開,,也可以追嘛,。”邱鴻笑笑,,事情還是不了了之,。

2013年,上級抓我去搪官差,,整天東奔西跑,。一天,接到好友于林平電話,,說邱鴻腦子毀了,,在樓下嚷嚷“有人要?dú)⑺?。學(xué)校趕忙通知他父親來廣州,沒打岔,,直接送到芳村治療,。數(shù)月后,邱鴻滿面紅光地回來了,,神采奕奕,。他父親說:“堅(jiān)持服藥,一點(diǎn)沒事兒,?!鼻窀该χ霞也疬w的事兒,很快回去了,。

病后的邱鴻,,不再喝茶喝酒,心態(tài)也好多了,,經(jīng)常聽到他在樓上唱歌,,唱許冠杰,也唱羅大佑,,還有那首《庭院深深》,。我想,他應(yīng)該走出來了,。

一個(gè)深夜,樓下保安“咚咚”敲門,,說邱鴻犯病了,。我趿拉著鞋下樓,瞅見邱鴻捧著桶泡面正在吸溜,,還喊餓,,滾燙的面被他直接吞下肚。保安說他不僅停藥,,還忘記吃飯,,瘦得皮包骨頭。學(xué)校連夜又把他送去芳村,。

幾個(gè)月后,,我正在惠州開會,又是于林平打來電話,,說邱鴻死了,。“怎么死的,?怎么會死呢,?”一問三不知,。生如此漫長,死卻只是一個(gè)消息,。后來確切消息證實(shí)邱鴻死于敗血癥,。一個(gè)年輕的生命就這樣消失了。