?

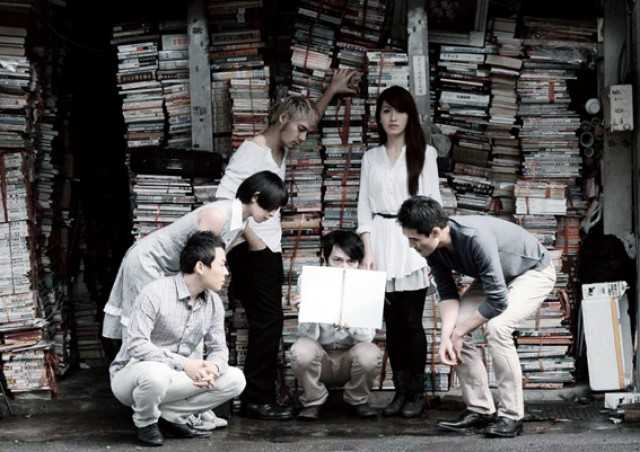

臺北詩人劇照

作為一個在北京生活的湖南人,,我一直把對米粉的想念掛在嘴上。在我家那邊,米粉是主要的早餐,,有肉、有菜、有辣椒,,油滋滋的滿滿一大碗,。上學上班的路上,必有一家常去的店,,非要坐下吃完,,才能開始新的一天。而偌大的北京,,沒有一家像樣的米粉店,,即便犄角旮旯里開了幾家,也是長沙,、常德等“大城市”的做法,,不是家中市鎮(zhèn)上的味道。于是我天天念叨,,因為食物的遙不可及,,絲毫得不到解脫。其中自然有夸張,、矯情的成分,,但擺在和我一樣的許多人面前的,的確就是這樣一種錯位的空間關系,,我們和我們所想念的東西,,似乎總是天各一方。

在小劇場話劇《臺北詩人》中,,我看到的也是類似的情感,。只不過那是一位即將客死他鄉(xiāng)的詩人的告白,日夜牽引他的并不只是一碗米粉,。

在病床上,,借助戲劇手段,這位詩人不斷地穿越記憶,,回到過去,,回到那些他因外出臺北謀生而缺席的時刻——高中同學的意外事故、姐姐的筵席,、第一次追女孩的插曲,、新婚夫妻的洞房之夜。直到生命快走到盡頭,,他才意識到自己原來一直在“出戲”,,遠離原本重大而深情的生活,姐姐盼她回家,,妻子怪他沒有履行丈夫的義務,,他的口頭禪是,“那不是家,只是一個住的地方,?!彼怀两谧约旱脑娎铩?/span>

戲里大段念著他的詩,,同時也無奈地嘲諷,,寫詩是一種排泄,“姓屁名話”,,寫完就被馬桶沖走,。老婆笑話他,詩里用的總是那些詞兒:脆弱,、崩潰,、凄涼,、空虛,、哀傷……

他來到臺北,做兼職老師,,業(yè)余寫詩,,經濟上沒有起色,算是一個有文化的底層,,生病之后的續(xù)命錢都由弟弟支付,。弟弟很早就輟學,出去賺錢,,因為哥哥從小成績很好,,能考上建國中學,這是臺灣最好的男校,。對他而言,,寫詩成了逃避。

臺詞是我們熟悉的臺式文藝腔,,類似偶像劇,,既煽情又幽默,全部由年輕演員出演,,表演上還看得出稚嫩,,布景沒有精致的年代感,卻包裹了一個不那么偶像劇的核心,。戲里的臺北是一副死樣子,,世界上的大城市大多如此。詩人一家困在里面,,半死不活,。絕癥像“自由落體”一樣拖拽著他,從臺北到嘉義,從五星級的游泳池到五星級的墓地,,最后是一個在中國文化中很常見的遺愿——復興家業(yè),、落葉歸根。

劇作改編自臺灣詩人王添源40年前的詩作,,不是死亡,,而是那趟難以翻越的返鄉(xiāng)之路,成了詩人為臺北寫下的注腳,。這也是在北京77劇場舉辦的兩岸小劇場戲劇節(jié)的母題之一,。同時展演的《寄居》《我為你押韻》等作品,講的都是屋檐之下的流離失所,,在充滿情愛的歌詞里嘲笑真愛的逝去,。這樣的現代體驗如此切膚如此深刻,不等人老去,,不等經歷成為歷史,,就迫不及待地開始了將我們自身浪漫化的過程。在這個意義上,,寫詩又是歸途,。

臺北詩人劇照

■《寄居》

兩岸小劇場戲劇節(jié)展演作品,第十四屆臺北文學獎首獎作品,,講述“都市蟻族無可立足的切身之痛,,兩代之間無可回避的算計委屈”

時間:

6月26日至6月29日

地點:北京東城區(qū)美術館后街77號 77劇場