五月的南京,黏糊潮濕,。

在淅淅瀝瀝的小雨中,,我打著傘,按手機上百度地圖的顯示,,來來回回兜了幾個圈子,,才摸到清溪路附近的半山園。園子被一所軍事指揮學院的圍墻圍著,,門口有崗哨。經問詢,,得知:普通來訪者需持單位介紹信向學院政治部提出申請,,經批準才能入內。

我沿著圍墻繞了一圈,。悻悻而去,。

在鐘山腳下的半山園里,這位歷史上最富爭議的北宋政治家在此度過人生的最后數(shù)年,,讀佛經,、作詩、撰寫一部有關字源學的著作,。在孤寂,、清冷的日子,他最大的快樂是偶有老朋友來訪,。

元豐七年(1084),,因新黨羅織的“烏臺詩案”被貶到黃州的蘇軾去看望弟弟蘇轍,隨后取道江寧,和一位友人一道拜訪了王安石,。

經歷了宦海浮沉后,,這一對政見不同的老朋友相見后十分融洽,彼此打趣,,談佛論書,,寫詩唱和。在王安石鼓動下,,蘇軾甚至還動了在金陵置地的念頭,,在和詩里暢想著兩人一起拄杖從游、終老于鐘山之下的夕陽之景,。

此時,,這兩位已體嘗人生百味的老友都沒預料到:兩年后,還有更加心碎和坎坷的命運等待著他們,。

?

?

千年際遇——“上與安石如一人,,此乃天也”

大宋王朝治平四年(1067)正月,在江寧為母守喪的王安石得知來自汴京的大噩耗:在位僅四年的宋英宗駕崩,,19歲的太子趙頊登基,,是為宋神宗。

新帝即位后,,一連串的浩蕩皇恩接踵而來:初是授王安石為江寧知府,,旋即詔他為翰林學士兼侍講,并召他盡快進京待命,。熙寧元年(1068)四月,,王安石奉命攜家眷來到京城。

得知他到來的消息,,年輕的宋神宗十分興奮,。

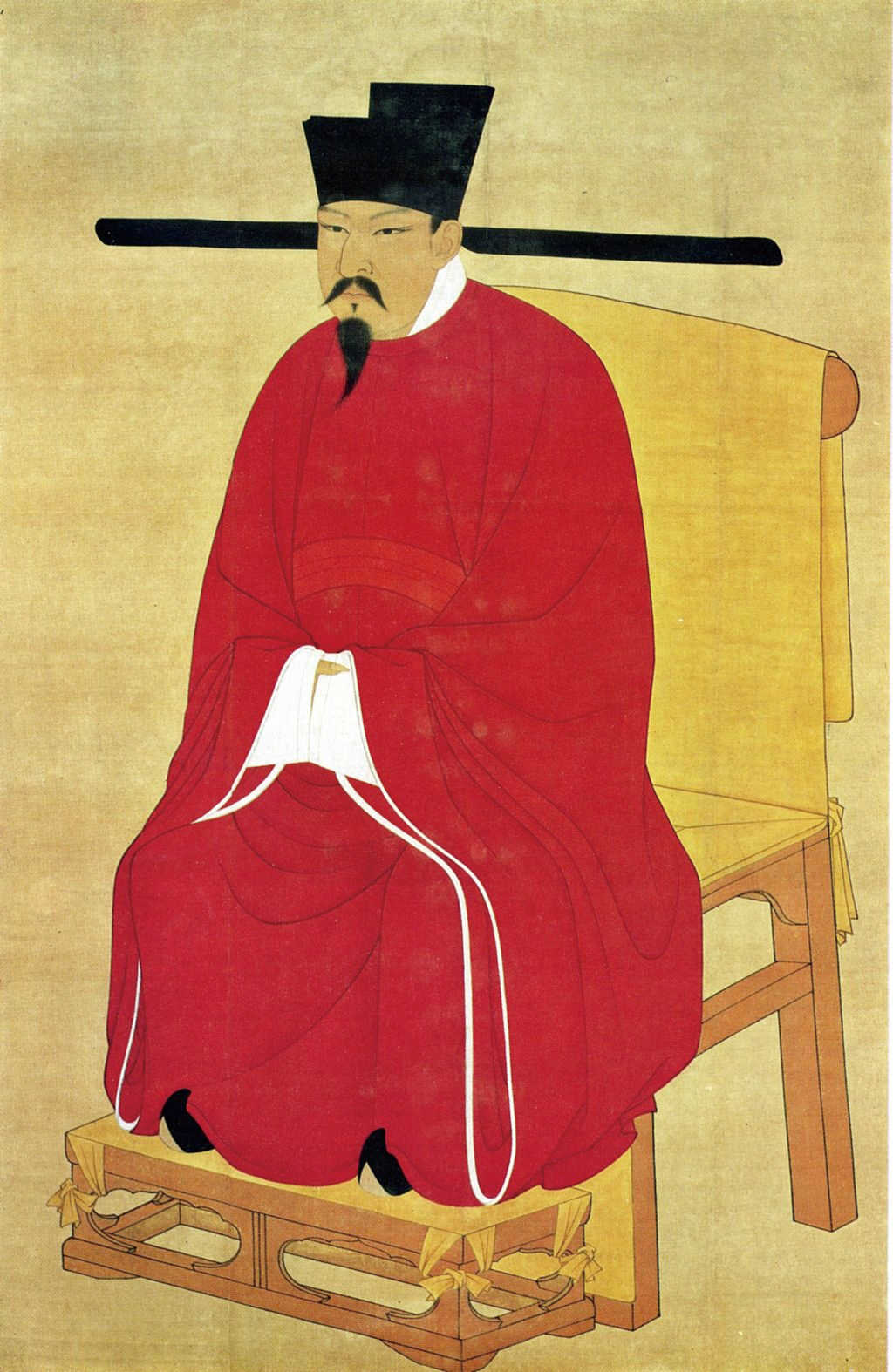

宋神宗趙頊? 圖/Fotoe

早在他還是潁王時,就經常聽韓維和其弟韓絳夸贊王安石的才德與見識,。當時,,韓維在潁王府里任記事參軍,每說出一種見解時,,都會加一句“此非維之說,,維之友王安石之說也”。等趙頊被立為太子,,韓維干脆提出讓王安石來代替他在太子府的職份,。

說起來,韓維和王安石有姻親之私誼,。但在汴京,,王安石的賢名,、學識和才干早已流傳開來。自仁宗朝起,,歐陽修,、韓琦、文彥博這些朝中元老都幾次三番地向朝廷舉薦這位做派與眾迥然不同的人物:譬如多次竭力辭去“清要”的京官之職,,寧愿外放到地方上去做干實事的地方官,,而且每到一地都政績卓然。

這讓求賢若渴,、期待有一番大作為的神宗對王安石充滿好奇,,非常想見到他。登基之后,,他迅速降旨,,任命在江寧守制的王安石為江寧知府,不久又召他入京擔任翰林學士,。

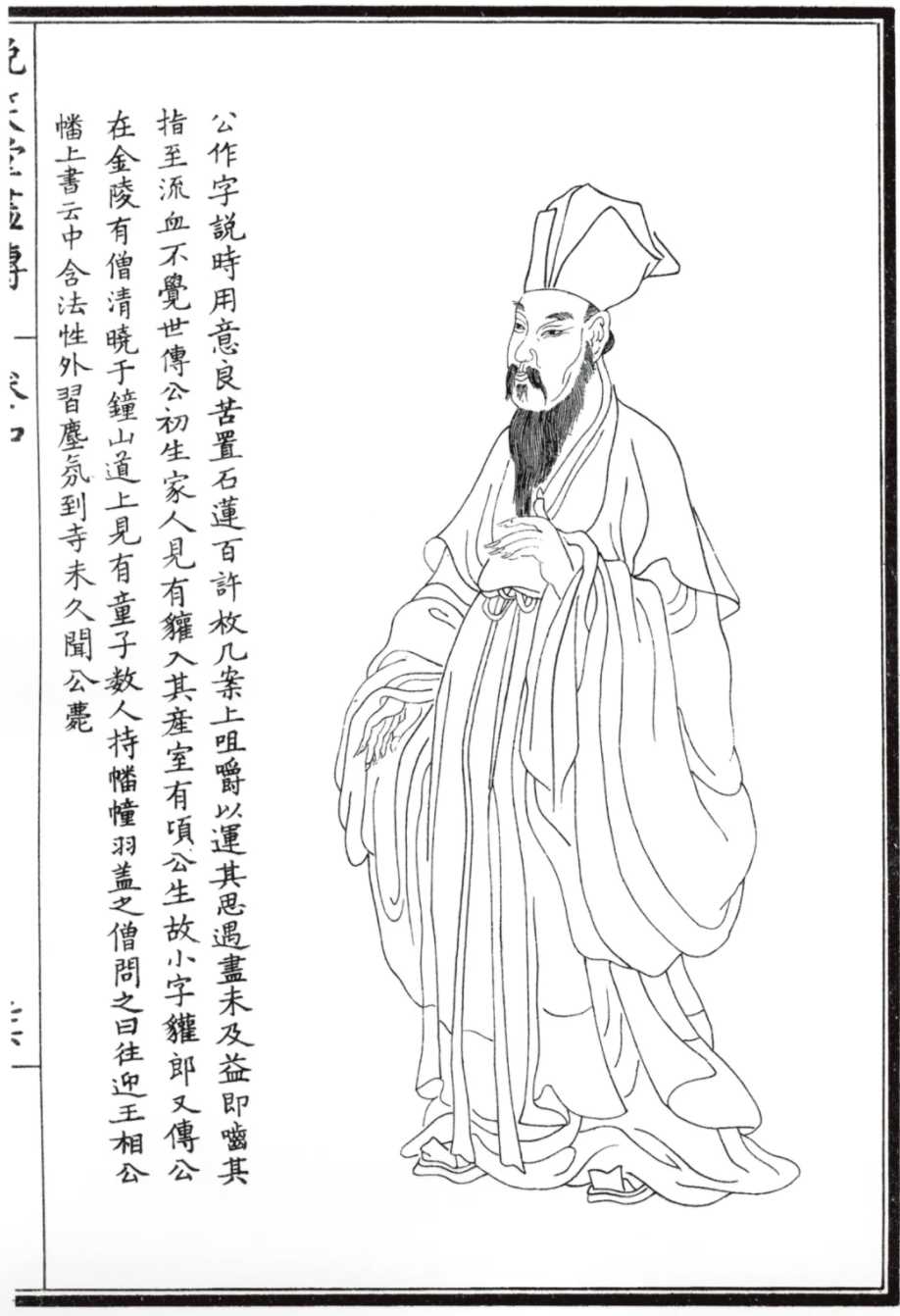

王安石像,,出自清代畫家上官周繪制的《晚笑堂畫傳》? 圖/視覺中國

熙寧元年四月,這一對君臣終于相見,。曾公亮曾在神宗初年任副相,,后被蘇軾責備未能扶正朝廷,曾以非常復雜的心態(tài)說:“(皇)上與安石如一人,,此乃天也,。”

一見到自己傾慕已久的人物,,神宗急切地問道:那我下面該做什么,?王安石回答說,“擇術為先”,,實際上是否定了宋王朝現(xiàn)行的政治措施,,提出要有新的治國方案。這讓神宗驚訝萬分——大宋的歷代祖宗守江山已有百年,,這百年間國家大致太平無事,你為什么會這么說呢,?

王安石沒有立刻給予回答,,而是在退朝后給神宗上了著名的《本朝百年無事札子》。

在該札中,,他首先回顧從宋朝開國以來的歷史和太祖,、太宗、真宗,、仁宗的作為,,然后對在位最久的宋仁宗進行了詳盡的點評,,先贊美了他敬畏天地、寬仁恭儉,。隨后話鋒一轉,,尖銳地指出仁宗朝在朝政、官員考核選撥,、農業(yè),、軍事、財政方面存在的種種弊端,。

他剖析原因:仁宗朝夕不過是和宦官,、女子相處,在朝堂上和“有司”討論一些瑣碎問題,,所以“未嘗如古大有作為之君”,,沒有和有學養(yǎng)的士大夫探討真正能造福、安頓天下百姓的“先王之法”,。所以皇帝自己雖然過得節(jié)儉,,也沒見天下百姓富裕;為政“憂勤”,,國力也不強,。所謂百年“天下無事”,只因為遇上夷狄沒有大的進犯,、加上沒有旱澇天災的“天助”,,而在這“百年無事”之下隱藏著種種危機。

進而,,他指出“天助”不可靠,,千萬不能再茍且偷安。所以,,他以輔助周宣王的大臣仲山甫自許,,向天子辨明國勢,希望宋神宗繼承先祖?zhèn)兾赐瓿傻墓I(yè),,做一個真正大有為的君王,。

王安石對仁宗朝政事、作為的一番犀利的明褒實貶,,擊中了少年天子隱秘的心事,。

他的父親、英宗趙曙并非仁宗的親兒子,。因為仁宗遲遲沒有子嗣,,在大臣勸說下,挑選了濮王第十三子,,帶入宮中交由曹皇后撫養(yǎng),,并給他取名為“趙宗實”,,后賜名更為趙曙。但仁宗內心一直渴望后宮能誕下自己的繼承人,,所以遲遲不肯立趙曙為太子,。這讓趙曙的處境十分危險微妙,終日心驚膽戰(zhàn),,精神上極度壓抑,。

等登基為帝,趙曙不久便和養(yǎng)母,、仁宗的皇后曹太后失和,,隨后又為尊自己的生父濮王為“皇考”還是“皇伯”,引發(fā)了一場最終釀成重大政治危機的“濮儀之爭”,,宰相韓琦,、歐陽修、司馬光等朝中重臣全部卷入,。在位四年中,,他一直受精神疾患的困擾,年僅34歲就含恨而去,,根本來不及證明自己是真正的“天選之子”,。

韓琦? 圖/視覺中國

如今,他的嫡長子要用大有作為之“功績”,,為自己和父親向天下證明一件事——他們是大宋皇位不折不扣的合法繼承人,,是大宋列祖列宗的榮耀血脈。

是年,,神宗20歲,。王安石時年46歲,年富力強,,正是政治家的最好年紀,。

?

?

沉默的“萬言書”

事實上,早在十年前,,王安石就曾上呈過一封暢談改革方案的“萬言書”,。

嘉祐三年(1058),37歲的王安石回京擔任三司度支判官,。隨后,,他給當時在位的宋仁宗上呈了一篇雷霆萬鈞的《上仁宗皇帝言事書》。

在“萬言書”中,,王安石全面分析了北宋王朝當時的情況,指出國家積弱積貧,、內外交困的根本原因在于“不知法度”,,而他認為要扭轉這種局面的唯一辦法就是“改易更革”,,也就是進行一場大改革。而要實現(xiàn)改革,,前提條件是選拔任用有革新思想的人才,。他隨后提出了一系列如何進行人才教育、培養(yǎng),、選拔的政策,、方法,并認為應該擯棄“無用之學”,,把儒生們鍛造成為文武全才,,以適應國家改革圖強的需要。

王安石所謂的“法度”,,具體指國家政權范圍內的各種治理和規(guī)范,,特別是法令、政策,、方針,、措施的制定問題。他認為要改變現(xiàn)有的法度,,使之合乎“先王之政”,。但同時又指出,今天距“先王”的時代太過遙遠,,“所遭之變,,所遇之勢”已經大不同,要想使每項法度都合乎“先王之政”是很難的,。因此他提出,,只要能符合“先王之意”,就能達到“先王之政”,,所謂“法其意,,則吾所改易更革,不至乎傾駭天下之耳目,,囂天下之口而固己合乎先王之政矣”,。

宋史權威、學者鄧廣銘先生由此一語中的地指出:王安石想做的,,其實是“托古改制”,。

這部洋洋灑灑的萬言書充分展現(xiàn)了王安石作為“唐宋八大家”之一的說理才華,氣暢神通,、理據(jù)飽滿詳盡,,是后來“熙寧新政”的綱領性文件。但是,,上呈到仁宗之后,,石沉大海,,沒有引起任何波瀾。

沒有人知道仁宗皇帝看到這洋洋萬言有何感想,。但必須公允地說,,他絕非一位昏庸無為之君。

2020年大熱的歷史劇《清平樂》第一次給了仁宗一個高光時刻,。事實上,,盡管光芒經常被歷史上那些雄才大略型帝王所遮蔽,趙禎還是開創(chuàng)了被史家概括為“仁宗盛治”的時期,。他在位期間,,北宋經濟繁榮,科學技術和文化也得到了很大的發(fā)展,。由元朝組織撰寫的《宋史》贊曰:“《傳》曰:‘為人君,,止于仁?!壅\無愧焉,。”

到親政的第十個年頭,,宋仁宗做了一次大膽的努力,。此前幾年里,宋王朝爆發(fā)了第一次和西夏的戰(zhàn)爭,,隨后遼國趁機以重兵壓境,,逼迫宋廷增輸歲幣,宋王朝的危機感空前強烈,。

慶歷三年(1043),,仁宗起用范仲淹,任命他為“參知政事”,。范仲淹等開展“慶歷新政”,,企圖遏止日益嚴重的土地兼并及“三冗”(冗官、冗兵,、冗費)現(xiàn)象,。

范仲淹? 圖/視覺中國

范仲淹提出了“明黜陟、抑僥幸,、精貢舉,、擇官長、均公田,、厚農桑,、修武備、減徭役、覃恩信,、重命令”等十項改革主張,,其中整頓吏治為其重心。歐陽修等人也紛紛上疏言事,。仁宗大都予以采納,并漸次頒布實施,。

“新政”觸犯了貴族官僚的既得利益,,立刻遭到來勢洶涌的反對和阻撓。

慶歷五年(1045)初,,范仲淹為仁宗“解困”,,自請離京。之后,,韓琦,、富弼、歐陽修等改革派也相繼被排斥出朝廷,。歷時僅一年有余的“慶歷新政”也逐漸被廢止,,改革以徹底失敗告終。

王安石在嘉祐三年提交的這份“萬言書”里,,提出的改革力度要遠遠大于他的前輩范仲淹,。如果說“慶歷新政”是一場“小改良”,那王安石想搞的是“大改革”,。

?仁宗皇帝對“萬言書”的靜默不語,,我們可以做出某種解讀。

?

?

17年的歷練與思考

嘉祐三年的這份“萬言書”,,凝結著王安石在地方為官17年的歷練和思考,。

王安石,字介甫,,號半山,,撫州臨川人,故又有“王臨川”之稱,。宋真宗天禧五年(1021),,出生于臨江郡清江縣。

成型于唐,、完善于宋的科舉制度給中下層讀書人打開了一扇通過往帝國權力機器的大門,。臨川王家最初只是普通的自耕農,直到王安石的叔祖,、父親王益兩代中了進士,,王家才得以上升為科舉官宦之家。王家在臨川沒有田產,王安石從小就和家人隨其父的游宦生涯走動,。

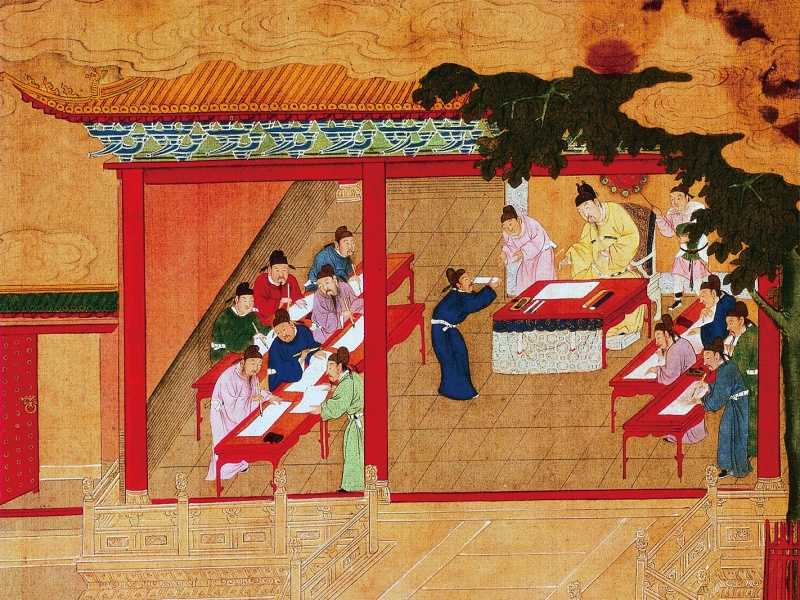

科舉殿試? 圖/Fotoe

《宋史》云:“王安石少好讀書,,一過目終身不忘,其屬文動筆如飛,,初若不經意,,既成,見者皆服其精妙,?!彼差H為恃才傲物,“意氣與日爭光輝”,。

寶元二年,,王益死在江寧(今南京)通判任上,王安石為父守制兩年,。到慶歷元年(1041),,21歲的王安石赴帝都汴京參加進士考試。第二年春天,,他以第四名的成績榮登進士榜,,當時和王安石同在第一甲的有王珪、韓絳,,后來他們都做到宰相,,關系甚密。

獲取功名后,,王安石先是被放到揚州,,做淮南路(北宋的行政區(qū)之一)的簽書判官。當時,,宰相韓琦因參與范仲淹的“慶歷新政”被貶,,出任揚州知府。王安石是他的下屬,。

工作之余,,他苦研儒家經典,以通宵達旦讀書為常事,。到第二天天亮,,他經常來不及洗漱就去知府上班,蓬頭垢面也不以為意,。當時,,韓琦經常看到這個年輕下屬一副衣冠不整的邋遢模樣,,就以為他多半是前一晚在喝酒放縱,,有一天他以長官的身份正告王安石:“君少年,,勿廢書,不可自棄,?!蓖醢彩淮穑讼聛砗髮e人感慨:韓公不了解我啊,。

簽書判官三年任期滿后,,他回到京城。按當時制度,,新進士在外做官期滿后,,可向朝廷有關部門上書,以求得在京城各種館閣任職,。這一類職位通常比較清閑、帶有榮譽性,,而且有助于未來仕途晉升,,所以官員們都趨之若鶩。但王安石對此不感興趣,,他更愿意到地方上干實事,。在“大理評事”一職上做了不到一年,他就強烈要求出京,,還給出一個很現(xiàn)實的理由:當時祖母,、母親、寡嫂,、兄弟一大家子全靠他一個人的俸祿養(yǎng)活,,地方上物價水平要比汴京便宜得多。

在鄞縣當縣令時,,他帶領當?shù)乩习傩张d修水利,、辦學校、整頓吏治,,此外還“貸谷于民,,立息以償,俾新陳相易”,,把當?shù)卣绿幚淼镁袟l,。這很可能是他后來在“熙寧新政”中“青苗法”的一次小范圍實驗。接著,,他又以殿中丞的身份出任舒州(今安徽潛山)通判,。

此時,王安石的學問,、干才和與眾不同的操守,,開始引來越來越多人的目光。包括歐陽修在內的許多大臣都向朝廷舉薦王安石,認為他是堪當重任的難得之才,,時任宰相文彥博也以“恬然自守,,未易多得”贊譽之。但是,,不管長官們怎么推薦,,他都沒有接受好意,也不去參加這一類的職位升遷考試,,繼續(xù)埋頭在地方上做事,。

舒州任滿三年,他又回京待了三年,,然后迫不及待地上書要求外調去州縣任職,,后以太常博士出任常州知州,其間最大的作為是組織開鑿了一條運河,。

這是一項遭受挫折的地方工程,。據(jù)《宋史》載,當時有下屬官吏勸阻此事,,認為工程過大,,攤派到老百姓的勞役過重,“民有不勝”,,主張讓下面各縣每年輪次出工,,慢慢修建。但王安石執(zhí)意推行,,結果接連遭遇淫雨,、督役稱病,最終勞民傷財,,開河不成,。一時眾議紛紛,王安石感到“愧恨無窮”,,但又在給友人的書信里堅決表示:自己絕不做只務清談的王衍之流,。

皇祐三年(1051),王安石被任命為江東提點刑獄,,是該轄區(qū)的最高司法長官,。江南東路是宋代的產茶區(qū),當時宋王朝實行茶葉專賣制度,,禁止百姓私藏,、私運和販賣。王安石于是上書朝廷,,反對專賣制度,,認為茶葉是米鹽一樣的民用之物,,不可一日以無,而官家販賣的質量“粗惡不可食”,,老百姓日常所用都來自私販,,根本無法禁止,不如改為商人販賣,、官府抽稅的辦法,。

當時朝中高官富弼、韓琦等人也都提出改革的要求,,最終他們采納了王安石的建議,,江南東路在此后一段時間里取消了茶葉專賣制度。

17年的地方官生涯,,讓王安石認識到宋王朝太平之下的種種弊端和隱藏的危機,,積累起行政經驗的同時,他對此逐漸形成了一整套思考,。而他三番五次地拒絕,、放棄有利于個人仕進的官職和通道,甘于在地方上做實事的獨特做派,,也讓他在朝中聲名鵲起。

嘉祐三年,,他又一次回京述職,。這一次,他終于被說服留在京城任職,,先在三司任職,,隨后迅速連升兩級。這一年,,他給宋仁宗上了后來被史家稱為“萬言書”的《上仁宗皇帝言事書》,。

從嘉祐八年到治平四年(1067),大宋王朝歷經一段皇位頻繁更替,、政治動蕩的時期——四年中,,仁宗、英宗相繼駕崩,,朝堂上還爆發(fā)了因“濮儀”而引發(fā)的黨爭,。

英宗的長子、年僅19歲的神宗登基,,成為北宋歷史上第六位皇帝,,也是太祖之后最有抱負、最發(fā)奮圖強的一位皇帝,。

?

?

前無古人的新政

熙寧二年(1069),,宋神宗正式任命王安石為參知政事,,其地位相當于副宰相。

這讓人不由想起26年前(慶歷三年1043)仁宗任命范仲淹為參知政事,,隨后開啟那場短命的“慶歷新政”,。

很快,王安石向神宗皇帝上呈了一份《乞制置三司條例》,?!皸l例司”是王安石請求成立的新部門,其主要職能是制定經濟,、財政法令,。在迅速獲得神宗批準后,他以“三司條例司”主管的身份請求批準他的新政方案之一 ——“均輸法”,。

借助這一步,,這位新任副相打破了北宋自開國以來、歷經五朝逐步形成的權力分配制度,。

當時,,宋代實行“二府三司”的中央制度。把財政大權從宰相手中分割出來,,設置了三司掌管全國財政,,分別為度支、戶部,、鹽鐵,;長官是三司使,亦稱“計相”,。宰相則保留行政權,,軍政權歸樞密院。政,、軍,、財三權分立,互相制衡,。而大權則系于皇帝手中,。這一套制度客觀上是加強了中央集權。

王安石在三司之外另設置“條例司”,,并且凌駕于三司之上,。這就是一年后司馬光寫信指責他“侵官”(侵奪其他官員權力)的主要罪狀之一。

在把權力高度向自己和神宗集中之下,,王安石的一系列新法迅速獲得批準,、實施,最初是“均輸法”,,隨后“青苗法”“方田均稅法”“農田水利法”“市易法”“免役法”“保甲法”等新政措施在全國一一被強力推行,。

海外宋史學者劉子健曾評價說:王安石的改革之非傳統(tǒng)性,,施行方式之徹底,以及涵蓋領域之廣,,在中國歷史上前無古人,,“直到最近一個世紀也沒有可以與之相提并論的?!?/p>

對于王安石和他的“熙寧新政”,,人們到今天都還沒法給出一個令人滿意的定論。

在革命熱情和國家主義高漲的年代,,王安石帶著國家統(tǒng)制色彩的新法,,贏得一大片贊美歌頌。在政治綁架學術的“極左年代”,,變法又被意識形態(tài)化為“法”和“儒”之間的斗爭,,王安石成為法家的杰出代表。到提倡市場經濟的改革開放年代,,他的政敵,、司馬光的“不抑兼并”又收獲了不少贊揚,被認為是中國古代放任自由市場經濟的思想先驅,。

近年來,,一些青年經濟史研究者為重新“發(fā)現(xiàn)”“青苗法”而激動不已,認為其類似當下的政府“小額信貸”,,思想十分超前,。

突然地,生活在11世紀的王安石成為一個不可思議的“歷史穿越者”,。

正如歷史哲學家克羅奇在其《歷史學的理論和實際》中提出的那句名言“一切歷史都是當代史”,“唯有當前活生生的興趣才能推動我們尋求對于過去事實的知識,?!?/p>

鑒于此種弊端,本文出于謹慎和中立,,希圖盡量跳脫出那種“以現(xiàn)代眼光,,從各自持有的特定觀點、價值立場和傾向,,去審視王安石”的方法,,回到歷史語境中,試圖去把握“熙寧變法”最核心的問題和困境,。

首先,,我們要弄清楚一個最根本的問題:王安石的“新政”到底要解決什么樣的問題?以及,,另一個同樣重要的問題——他一系列轟轟烈烈的變法政策,,真正要打擊的對象是誰,?還有,以王安石為首的“新黨”和司馬光,、蘇軾,、歐陽修這樣的“舊黨”又到底是為什么發(fā)生分歧?

對于第一個問題,,王安石在他的改革方案中有很明確的表述——“抑兼并”,。在做地方官的歲月里,他寫過許多表達改革現(xiàn)實政治愿望的詩歌,,其中有一首五言詩《兼并》,,回顧“兼并”如何產生、發(fā)生以及它給貧苦百姓帶來的危害,,并痛斥“俗吏”,、“俗儒”對此的無所作為。

在《擇吏》一文中,,他也非常清晰地描述過“新政”所要打擊的對象——操縱市場的勢力,,獲得壟斷各種物資的利益,來與皇帝爭奪黎民百姓的“阡陌閭巷賤人”,,是民間的“大農”,、“富工”與“豪賈”。

根據(jù)一位歷史學者的研究,,中國古代經濟史上一直有個耐人尋味的現(xiàn)象,,那就是從先秦直到明清延續(xù)數(shù)千年,一直有是否需要“抑兼并”的爭論,。而歷代“抑兼并”的著名人物中,,有桑弘羊、漢武帝直到王安石,,以及明代的朱元璋,、張居正,他們都被人們習慣地冠以“法家”稱號,。

他認為:“抑兼并”的支持和反對者各自都有其道義基礎,,以及自己要直面的社會問題。如果說“抑兼并”的道義理由是“右貧抑富”,、“百姓均平”的話,;“不抑兼并”的道義理由則是所謂“官不與民爭利”,即司馬光所謂“天地所生財貨百物……不在民,,則在官”,。

在傳統(tǒng)中國的語境中,這里的“民”,,可以指與國家或君主相對的私人或“臣民”,,也可以指與權貴勢要相對的“庶民”,、“下民”。于是,,所謂“官不與民爭利”也有兩種解釋:其一是國家不與私人爭利——這種“私人”自然包括權貴在內,;其二是權貴不與平民爭利?!安灰旨娌ⅰ钡牡懒x理由正是基于后者,。

王安石和他的反對者司馬光、蘇軾,、歐陽修等都是中國士大夫群體中的杰出分子,。但是,無論是“抑兼并”的贊成者還是反對者,,都來自皇權制度下的傳統(tǒng)等級社會,,都不知現(xiàn)代平等理念為何物。正如司馬光給出的理由是:“富貴貧賤,,天之分也”,,“天使汝窮而強通之,天使汝愚而強智之,,若是者必得天刑,。”而蘇軾則表明:決不能讓“品官形勢之家與齊民并事”,。因此,,所謂反對“抑兼并”,與現(xiàn)代社會里市場經濟中的自由競爭是風馬牛不相及的,。

在中國歷代王朝里,,國家對“兼并”一直無所作為的情況較少見。于是,,這就出現(xiàn)一個怪圈——“不抑兼并”導致權貴私家勢力惡性膨脹,,而“抑兼并”又導致朝廷“汲取能力”惡性擴張,于是朝廷輪番用藥,,在“抑兼并”與“不抑兼并”的交替循環(huán)中陷入“管死放亂”的怪圈,,直至危機日重而終于崩潰,。

對照這一洞察,,北宋中后期就是如此:自熙寧以至靖康,以王安石為代表的“新黨”和以司馬光為代表的“舊黨”幾度易位,,忽而“變法”,,忽而“改制”,忽而“更化”,,忽而“紹述”,,忽而“建中”,,忽而又“崇法熙寧”。危機越變越重,,終有靖康之覆,。

?

?

君子之爭

當一系列“新政”轟轟烈烈地推行時,王安石發(fā)現(xiàn)自己在朝中官員和過去交往甚密的師友,、同道中幾乎找不到任何一個支持者,。

當時,備受尊敬的前輩政治家韓琦,、富弼,、歐陽修和文彥博等紛紛站出來抨擊新政。歐陽修不但上書要求廢止青苗法,,還在自己當時任職的青州地方拒不放貸青苗錢,;身在中央的富弼也公開吩咐自己的門生在各地抵制青苗法;至于文彥博,,竟然斷言華州的山崩是“市易法”引起的天怒人怨……

他們都曾是二十多年前“慶歷新政”的直接參與者,,可以說也曾是銳意進取的改革派。歐陽修還是長期以來最賞識王安石的文壇領袖,,正是他第一個向朝廷熱情引薦的王安石,。

在王安石的反對派中,司馬光是首要的領袖人物,。

此前,,兩人私交甚好,彼此仰慕對方的品行,、操守和學養(yǎng),。熙寧元年,王安石被神宗初召入京時,,他讓兒子王雱先進京城打點,,特別叮囑他最好能租到司馬溫公家附近的房子,這樣方便兩人切磋學問,。

誰知,,司王二人很快勢同水火。先是在一些問題上發(fā)生激烈爭辯,,有時在皇帝主持的議政會議上也毫不相讓,。起初,司馬光對王安石的變法并不一概反對,,尤其當變法還未顯露明顯弊病時,,他并未公開持反對意見。當時,司馬光是御史中丞,,負責糾彈百官,,當有人要彈劾王安石時,他還進行勸解和說服,。直到王安石頒發(fā)“青苗法”,,司馬光才表示不同意見,他認為縣官靠權柄放錢收息,,要比平民放貸收息危害更大,,因此表示了強烈不滿。

司馬光? 圖/視覺中國

到熙寧三年(1070),,新法推行一周年時,,身為諫議大夫的司馬光似乎是忍無可忍了,他一連給王安石寫了三封私人書信,,最后一封長達三千三百多字,,即著名的《與王介甫書》,用十分沉痛懇切的言語,,指責他在推行新法中“侵官,、生事、征利,、拒諫”以致“天下怨謗”,,力勸他改弦更張、放棄新法,,同時也警告他:如繼續(xù)這樣固執(zhí)己見,、一意孤行,“一旦失勢,,必有賣介甫以自售者,。”

王安石后以一封短短的《答司馬諫議書》回應,。在文中,,他回顧了兩人過往友情和如今的政見分歧,然后就司馬光提出的“侵官,、生事,、征利、拒諫”,,為自己辯解:認為自己受命于皇帝,,議訂法令制度,又在朝廷上修正(決定),,把它交給負有專責的官吏去執(zhí)行,,這不能算是“侵官”;實行古代賢明君主的政策,,用它來興辦對天下有利的事業(yè),、消除種種弊病,不能算是“生事”,;為天下治理整頓財政,,不算是向百姓“征利”;抨擊不正確的言論,,駁斥巧辯的壞人,,不是因為“拒諫”。

然后他很坦然地陳說:至于朝廷內外對他的那么多怨恨和誹謗,,是他早就料到的,。人們習慣于茍且偷安、得過且過已不是一天的事了,。士大夫多數(shù)把不顧國家大事,、附和世俗的見解、向眾人獻媚討好當作好事,,因此皇上才要改變這種不良風氣,,那么我就不去估量反對者有多少,想拿出自己的力量幫助皇上來抵制這股勢力,。

盡管清楚雙方政見不和,,宋神宗一開始還是希望司馬光作為要臣,能在朝中很好地發(fā)揮作用,。熙寧三年(1070)二月十二日,,他下令擢司馬光為樞密副使。但清高的司馬光堅決推辭,,隨后在十二日中連上五封札子,,自請離京,后以端明殿學士知永興軍,。

到熙寧四年(1071),,范鎮(zhèn)因五上奏疏,直言王安石“進拒諫之計”,、“用殘民之術”被罷官,。司馬光十分氣憤,上疏為好友鳴不平,,并請求任職西京(洛陽)留司御史臺,。此后15年,他自己退居洛陽,,絕口不論政事,,在書局中將全副精力投入《通鑒》的編撰和定稿,。

對“青苗法”提出批評和抵制的,還有對王安石有知遇之恩的歐陽修,。他當時以兵部尚書知青州,,看到“青苗法”在執(zhí)行中出現(xiàn)的種種弊端,因此不愿意在自己的轄區(qū)實行,。熙寧三年(1070),,連上兩書請求宋神宗徹底取消這一政令。

歐陽修是三朝元老,,北宋公認的文壇領袖,,對尚處微寒的青年才識之士尤為提攜、愛護,。慶歷年間,,因曾鞏推薦,他讀到了王安石的文章,,“愛嘆誦寫,,不勝其勤”,并編入自己選編的文集,。等到至和元年(1054),,王安石回京任職,兩人終于有機會面見,,之后寫詩互贈,。身為朝中元老,歐陽修多次向朝廷極力舉薦王安石,。

歐陽修是“慶歷新政”的重要參與者,,和范仲淹相交甚深。當時,,范仲淹著手呼吁改革,,最初把社會問題歸咎于腐敗,而歐陽修看得更為深刻,,認為“冗官,、冗員”才是根本問題。這也最終觸動了既得利益者的利益,。新政失敗,,歐陽修后被貶到夷陵(今湖北宜昌)當縣令。

一個曾經激進的改革派為何走向溫和保守,?這本是一個十分耐人尋味的問題,。但對王安石而言,這位曾提攜他的前輩此時顯然已成為“新政”的一個障礙,。

據(jù)《續(xù)資治通鑒》,,歐陽修在青州任知州時,,神宗很想重新起用這位老臣,一度動念頭想讓他回京做宰相,,馮京也力請神宗把他留在京城,。王安石隨后對神宗說:歐陽修善于依附“流俗”,把反對新政的韓琦當作社稷之臣,,像這樣的人,“在一郡則壞一郡,,在朝廷則壞朝廷,。留之何用?”

熙寧五年,,歐陽修去世,。王安石得知消息極為悵然,于是提筆寫成《祭歐陽文忠公文》,,對歐陽修的品格,、器質、學術和才華作出了極高評價,,無一字損貶,,說他是自己“心之所向慕而瞻依”的人。

才華橫溢的蘇軾,,是另一位和他分道揚鑣的好友,。

王安石變法開始時,蘇軾剛結束為父親蘇洵的守孝,,和弟弟蘇轍一道從巴蜀回到京城,。此時,他看到他和王安石往日的許多共同師友,,包括歐陽修在內,,因反對新法與新任宰相王安石政見不合,被迫離京,,朝野一片舊雨凋零,,內心十分傷感。

熙寧四年(1071),,他上書議論新法的弊病,。這讓王安石頗感憤怒,于是讓御史謝景溫在神宗面前陳說蘇軾的過失,。蘇軾于是自請出京任職,,被授為杭州通判。此后又輾轉在密州,、徐州和湖州擔任地方官,。

元豐二年(1079),,42歲的蘇軾被調為湖州知州。上任后,,他循例給神宗寫了一封謝表,。“新黨”隨后從這份《湖州謝表》找出譏諷“新政”的若干句子,,并在他的大量詩作中搜羅“罪狀”,。蘇軾隨后被御史臺的吏卒逮捕,解往京師,,下獄達一百零三日,,受牽連者達數(shù)十人。這就是歷史上著名的“烏臺詩案”,。

當時,,“新黨”一心要置蘇軾于死地。而朝中的援救活動也開始進行,,不但與蘇軾政見相同的許多元老紛紛上書,,連一些新黨中的有識之士也勸諫神宗不要殺蘇軾。此時的王安石已退出朝政,,隱居于金陵,,他也上書說:“安有圣世而殺才士乎?”

朋友的營救,,尤其是宋太祖趙匡胤時定下不殺士大夫的國策,,讓蘇軾最終得到從輕發(fā)落,被貶為黃州(今湖北黃岡)團練副使,,“本州安置”,,受當?shù)毓賳T監(jiān)視。

熟悉王安石的人都指出:他個性執(zhí)拗,,極度自信,,在任何時候總認為自己是正確的。在這位“拗相公”看來,,一切和他意見不同的,,都是“世間流俗”,一切反對他的人,,都是“俗儒”,。無論是于他早年聲譽有功的呂公著、韓維,,還是對他有舉薦之恩的歐陽修,、文彥博,以及他曾經的老長官富弼,、韓琦,,或者和他交好的司馬光,、范鎮(zhèn)都被他一一驅逐,或被貶,,或自求離京,。

到后來,和他感情極深的兩個弟弟王安國,、王安禮也開始和他疏遠,。

從一個改革者的角度來說,王安石犯下的一個重大錯誤是:他沒有爭取,、團結到任何一個反對派,。

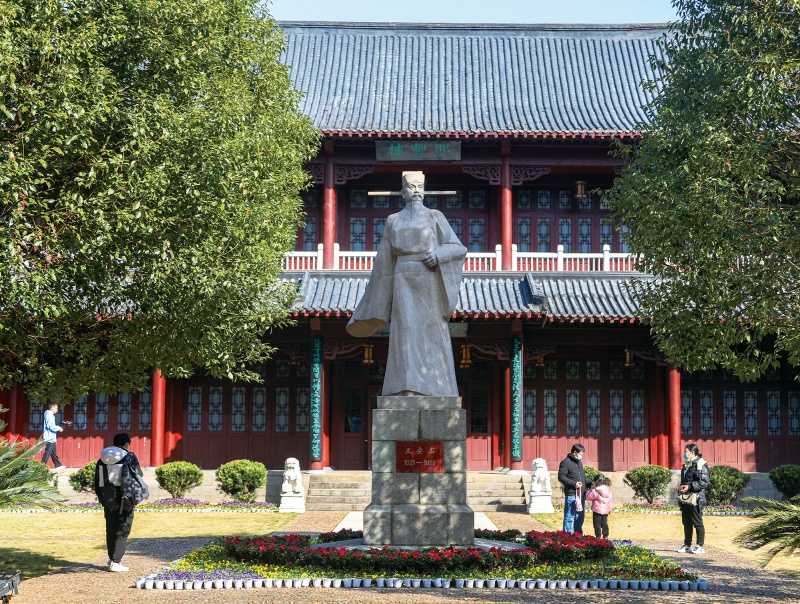

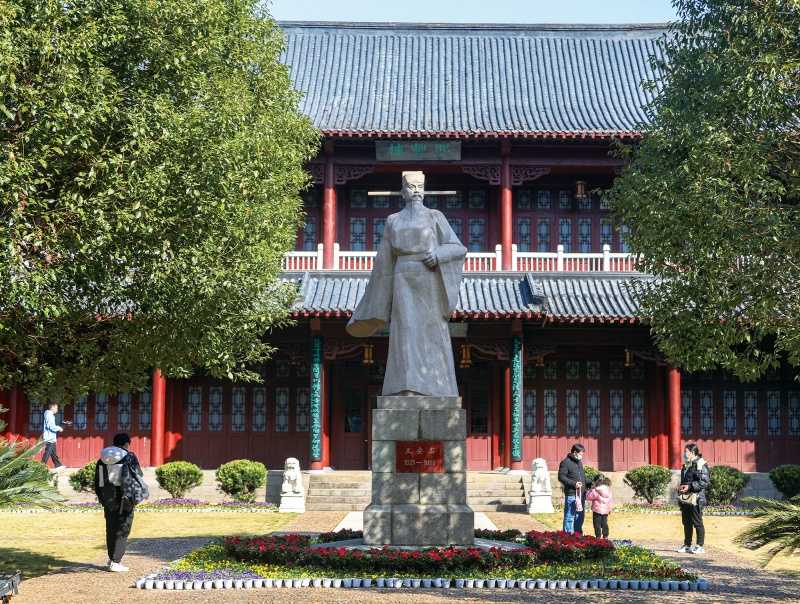

2021年12月18日,江西撫州,,市民參觀王安石紀念館? 圖/視覺中國

?

?

“等而下之”的追隨者

?隨著對“新政”的指責和批評越來越多,,王安石越來越無法忍受,,他變得暴躁,、易怒,時而會遭受頭暈之苦,。當閱讀批評他的奏章時,,他的雙手會不由自主地顫抖。

到最后,,他連來自身邊人的偶爾的,、十分輕微的批評也無法容忍了。這反過來也害了他,。自從他的主要助手曾布因對“新政”具體措施有異議而被罷官,,他的下屬已無人敢頂撞他。

而那些包圍著他的,,他提拔,、依靠和使用的新黨官員中,又多有品行不佳的人士,。

呂惠卿是王安石一手提撥的新政干將,,精力充沛,才干突出,,同時也野心勃勃,。

作為王安石變法的第二號人物,他在變法革新中發(fā)揮了重要作用,。熙寧初年(1068),,呂惠卿出任“制置三司條例司”的“檢詳文字”。事無大小,,王安石必與他商量,,“凡所建請章奏,,皆惠卿筆也?!蔽鯇幊跄觊g,,均輸法、青苗法,、市易法,、免役法等法令的頒布,他都有重要的參與,。王安石曾說:“法之初行,,議論紛紛,獨惠卿與布(曾布)終始不易,,余人則一出焉一入焉爾,!”

但有道德潔癖的司馬光素惡呂之為人。新政初期,,神宗曾問他對朝中諸臣的看法,,當談到呂,司馬光直指呂“險巧”,,認為“使安石負謗于中外者皆其所為”,。但神宗認為呂進獻對策條理明晰,是一美材,。司馬光隨后拿西漢時的奸臣江充和唐朝的李訓作類比,,說這一類人如果沒有才能,如何能打動人主的心呢,?宋神宗默然不語,。

事實證明,這位史學家的眼光很毒,。

熙寧七年(1074),,迫于北方旱災和朝中非議,王安石第一次去相,,出京做江寧知府,。臨走前,他將新政交托呂惠卿,、韓絳共同主持,。誰知呂惠卿擔心王安石復出,為鞏固自己新得的權位,,他興起李士寧,、王安禮(王安石之弟)的案件,企圖以此牽連王安石。

半年后,,神宗再次起用王安石,。呂于是運用各種政治手腕,想方設法削弱,、打壓王安石和其家人,。兩人矛盾日深。

曾布和王安石是世交,,早年深受王安石影響,,也是干才型官員。在新政最初幾年里,,王安石最依仗于他,。熙寧七年(1074),天下大旱,,神宗下詔征求直言,,曾布上書彈劾屬王安石一派的官員呂嘉問在執(zhí)行“市易法”時用重稅來剝削人民。王安石十分氣憤,,視之為背叛,,曾布立刻被罷官。

至于“新黨”中的章惇,、蔡確,、鄧綰,、蔡京之流,,人品就越發(fā)等而下之。他們在發(fā)動和推行新政中實際貢獻很小,。等王安石退閑之后,,他們成為“新黨”的骨干,熱衷權力,,大搞派系斗爭,。哲宗長大親政后,追慕其父神宗作為,,“新黨”于是再次得勢,。他們蓄意迫害保守派官員,把數(shù)百名官員流放到偏遠之地,。

即使是同一黨內,,也是爭權奪利,手段之惡劣令人不齒,?;兆诔叹┖驮紶帣?,蔡于是羅織罪名,,對曾布加以貪污罪名,,并對他的兒子們施以酷刑,然后拿逼供出來的證詞去陷害他,。

而被無情打壓的保守派一旦重新掌權,,也奉行“以牙還牙,以眼還眼”的策略,。神宗駕崩后,,其母高太后攝政,保守派上臺,,迅速清洗掉朝中的“新黨”分子,,替換上一批自己的追隨者,其中有不少并不具備和官職相稱的資格與能力,。而司馬光自己就很坦然地說:“與其得小人,,不若得愚人?!?/p>

徽宗朝初期,,曾布得以拜相,一度想調和新黨和舊黨之間的關系,,改元“建中(即走中間路線)靖國”,,新黨和舊黨的人并用。但這一意在和解的“中間路線”很快因為新黨內部的權斗而告終,。事實上,,曾布所為,也很難真正平息保守派長久以來的怨念,。

自此,,北宋的官場生態(tài)、政治氣候越發(fā)墮落,、敗壞,。徽宗即位后,,“新黨”分子,、王安石女婿蔡卞之兄蔡京獲得了皇帝的信任,此后二十多年間把控著大宋的行政大權,,對舊黨又進行新一輪殘酷的政治迫害,。

宋史學者趙冬梅認為:從1063到1086這24年間,北宋政治由盛轉衰,,深究其因轉折就在王安石變法時期,。此前,北宋歷經開國三朝至仁宗朝,政治文化達到了帝制中國歷史上的最好成績,,接近于皇帝制度下王朝政治的理想狀態(tài),。但是,王安石變法導致北宋政治大逆轉,,破壞了之前政治生態(tài)里的寬容共識,,朝廷政策出現(xiàn)法家轉向,并最終走向皇帝和受其信任的宰相的專制,;士大夫群體內部惡性分裂,,批評糾錯機制失靈,宋帝國因此喪失了因應內外打擊的能力,。

“北宋的國破家亡雖然發(fā)生在宋徽宗-蔡京治下,,根子卻是神宗與王安石君臣二人共同種下?!彼u價說,。

這讓人不由得懷疑:如果沒有這場“熙寧新政”,北宋王朝到底是能活得更久一點,,還是會崩潰得更早一些呢,?

當細細打量遼、金,、西夏等“強夷”環(huán)繞宋王朝的歷史地圖時,,我體會著荊公的心情心境,感覺自己難以做出這種假設,。

《王臨川全集》? 圖/Foto

?

?

“拗相公”的功過成敗

客觀地說,,王安石擁有歷史上極少數(shù)改革者所擁有的罕見運氣。

從變法開始的熙寧二年(1069),,到他第一次去相的熙寧七年(1074),,他享有著宋神宗幾乎毫無保留的信任,。唯一對他有干擾的,,是來自臺諫官員持續(xù)不斷的批評。而在王安石的堅持下,,他們陸續(xù)被罷官職,。

即使是他二次去相,自此徹底歸隱金陵,,神宗把年號改為“元豐”后,,也繼續(xù)貫徹著他的政策直到駕崩。從“熙寧”到“元豐”的16年間,,大宋的制度基本上一脈相承,。所以,中國學術界現(xiàn)在普遍有了“熙(寧)(元)豐變法”之說。

那么,,歷史上王安石的變法到底算成功還是失敗呢,?

趙冬梅認為,“王安石變法失敗”說是一個經不起仔細推敲的草率結論,。

如果從為國家理財?shù)慕嵌戎v,,王安石的“新政”相當成功。變法以后,,大宋的國庫里通過“新政”積蓄下來的財富極其豐厚,。熙寧六年(1073),王安石就提到“兩浙自去歲及今歲各半年間,,所增鹽課四十萬,,今又增及二十五萬緡”。也就是說,,光兩浙的鹽稅增額,,增幅都是非常可觀的,。同一年,,“在京倉場”收到的剩糧和草的數(shù)量,在六年之間積攢下來的余糧有三十四萬石,、草有二百五十九萬束,。

考慮到神宗朝曾多次向西夏大舉起兵、其間又遭遇旱災饑荒,,國庫還有如此大量的財富,,“新政”的理財改革是相當成功了。這些豐厚的財富成了宋徽宗和蔡京君臣營造盛世幻夢最有力的后盾,。等到靖康二年,,靖康之變發(fā)生后,金人在汴京搜羅到了驚人的財富,。據(jù)《三朝北盟匯編》,,“有錢九千八百七十萬緡,有絹二百七十萬匹,,有金一百二十萬兩,,有銀二百萬兩,有糧九十萬石,?!边@還是宋徽宗揮霍過后所遺留下來的財富。

神宗駕崩之后,,除了高太皇太后主政的九年,,一直到北宋亡國,,朝廷所用的還是王安石的理財措施;而且,,王安石的很多理財措施,,包括增稅的部分,一直到南宋都還在延續(xù),。所以,,在這個意義上講,王安石變法沒有失敗,。說“王安石變法失敗”,,本身就是一個錯誤的判斷。

另一方面,,有學者認為:在中國歷史上,,多數(shù)王朝的崩潰恰恰不是財政能力不行,而是朝廷的“汲取能力”過分強化而使民間不堪忍受所致,。秦,、隋、元末,,莫非如此,。至西漢末,王莽篡位推行新政,,厲行“五均六管”等“汲取”之政,,等滅亡時,僅集中在王莽宮中的黃金就達70萬斤之巨,,與當時整個羅馬帝國的黃金擁有量相當,。明末李自成進京,發(fā)現(xiàn)明宮中藏銀達7000萬兩,。

然而,,這真是王安石施行“新政”所追求的目標么?

劉子健認為,,王安石并非法家,,而是一個激進的、帶著功利主義色彩的儒家,。因為法家所追求的第一目標是“國富兵強”,。但是,相比“兵強”,,王安石認為政治秩序、財政政策和經濟福利更為重要,。他尤其推崇《孟子》,,因為孟子強調人民的經濟福利是非常重要的,,道德不可以脫離經濟繁榮而存在。

以結果來檢驗目標,,王安石是一個失敗者,。

“他以為自己是在幫助大多數(shù)人,但是,,新政帶來的國家財政的改善,,或許遠遠超過它們給人民帶來的利益?!眲⒆咏≡u價說,,“不僅官僚家庭和大地主們對引起他們反感的一些新政特征表示不滿,許多中等地主和其他比較不富裕的人也各有抱怨,?!?/p>

?

?

“誰似浮云知進退,才成霖雨便歸山”

王安石晚年隱居江寧鐘山,、潛心于佛經,。許多人認為,這是因為喪子之痛,,以及個人在政治上的心灰意冷所致,。

但從這位著名的“唐宋八大家”之一留下的詩文可以看出,他在青年時期已經深受佛教的影響,。他常常和家人一起在祭拜祖先時徹夜居住在寺廟,,到壯年時則與一些有學問的僧人來往。在朝廷上,,王安石曾公開肯定,、稱贊佛祖為眾生獻身的精神,并宣稱這和儒家理想是一致的,。

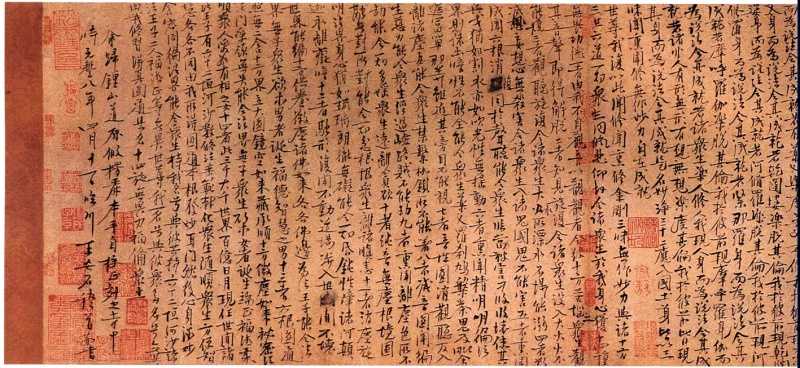

王安石手書《楞嚴經要旨》

他留下的許多詩都體現(xiàn)出濃烈的“普渡眾生”之大乘佛教思想,,譬如“寒時暖處坐,熱時涼處行,。眾生不異佛,,佛即是眾生”。所謂個人洞穿塵世,,卻并不逃離塵世,,以忘我的剛毅精神,超然而慈悲地投身其中,。

以此進入他的內心世界,,我們或許方能理解他如何能以那種毅力與決絕,不惜以粉身碎骨之姿,、眾叛親離之態(tài),,頑強地推行了一場讓我們至今都難以給出全面,、客觀評價的“熙寧新政”。

到今天,,我們又如何去評價身為政治家的臨川先生呢,?

1919年,在慕尼黑的施泰尼克書店報告廳,,馬克斯·韋伯做了一場“以政治為志業(yè)”的演講,。他提出“志業(yè)型政治家”人格所需的三個條件——熱情、責任感和冷靜的判斷力,。在演講中,,韋伯著重強調以政治為業(yè)的嚴峻與條件:唯有并施熱情與判斷力,全心全意為結果負責,,按責任倫理行事,,并能直面政治現(xiàn)實慘淡的人,方可響應以政治作為志業(yè)的召喚,。

從這一標準看,,王安石是一位堪稱“奇?zhèn)ァ钡慕艹稣渭摇?/p>

最后,請允許我引用韋伯這場演講結尾的澎湃之語,,作為紀念荊公千年誕辰的句號,。

“政治,是一種并施熱情和判斷力,,去出勁而緩慢地穿透硬紙板的工作,。若非再接再厲追求在這世界上不可能的事,可能的事也無法達成,。但要做到這一點,,一個人必須是一個領袖……更必須是平常意義下所謂的英雄……即使兩者都不是,也仍然必須強迫自己心腸堅韌,,使自己能泰然面對一切希望的破滅……誰就能面對這個局面說:‘即使如此,,沒關系!’誰才有以政治為志業(yè)的‘使命與召喚’,?!?/p>

(參考書目:《王安石及其新政》,劉子??;《唐宋八大家:王安石》,喬萬民等選注,;《大宋之變》,,趙冬梅;《梁啟超講王安石其人》,,梁啟超,;《北宋政治改革家:王安石》,,鄧廣銘)