“對許多人來說,,藝術意味著隨意的自由,,‘我想干什么就干什么’,但如果什么都不發(fā)生,,藝術又有什么意義,?所以,,每當有人問我是不是藝術家,我就說:噢,,別廢話了,!我不是來裝飾這些骯臟腐朽惡臭的系統(tǒng)的,我根本不是藝術家,,除非我們說每個人都是藝術家,,這樣我才相信,但只有那時,?!?/p>

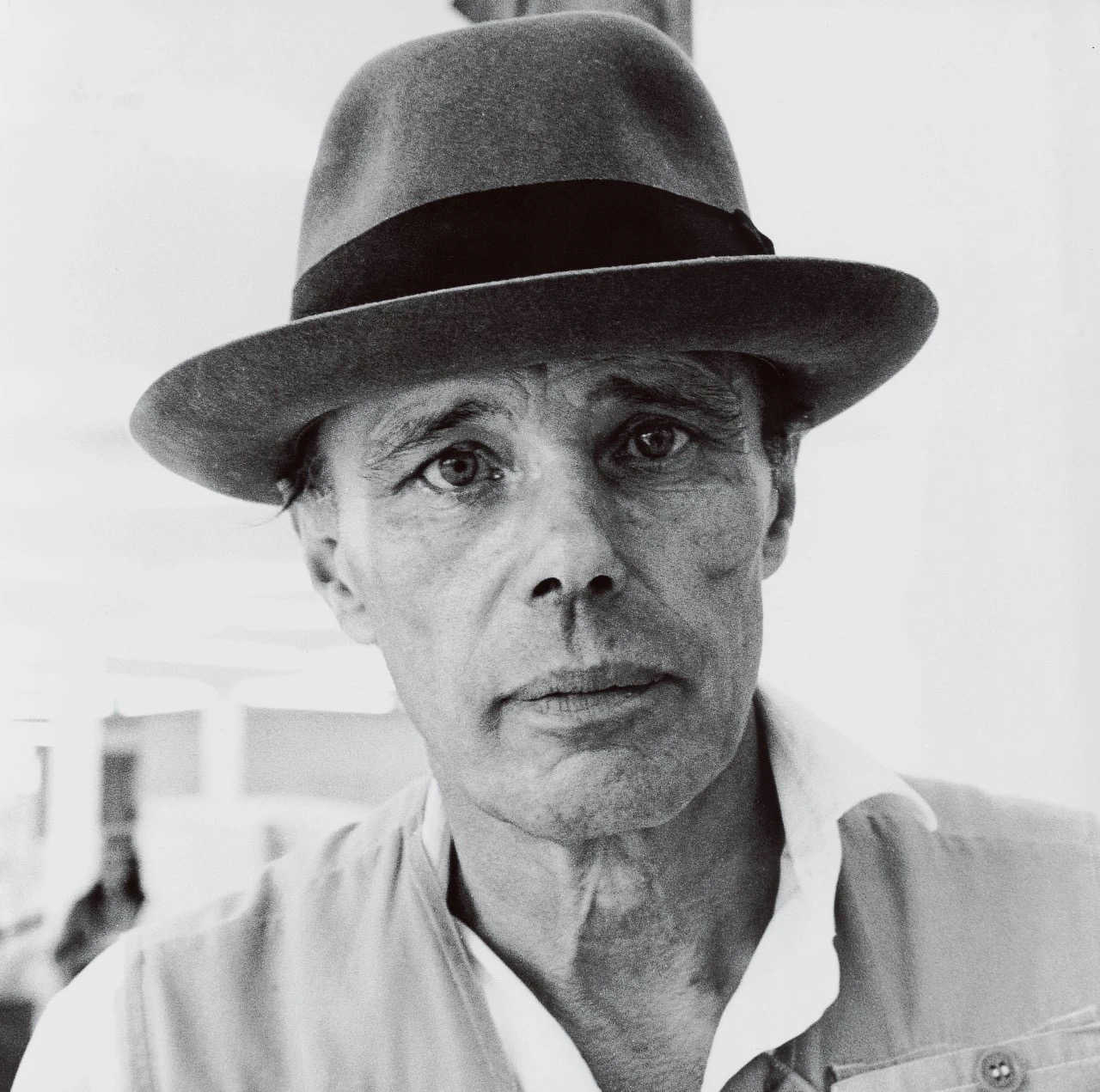

約瑟夫·博伊斯(Joseph Beuys,1921-1986)大概是他所處時代最瘋狂的藝術家了。他是20世紀下半葉最激進,、最具影響力的行為藝術家,也是國際藝術領域最具爭議的人物,。

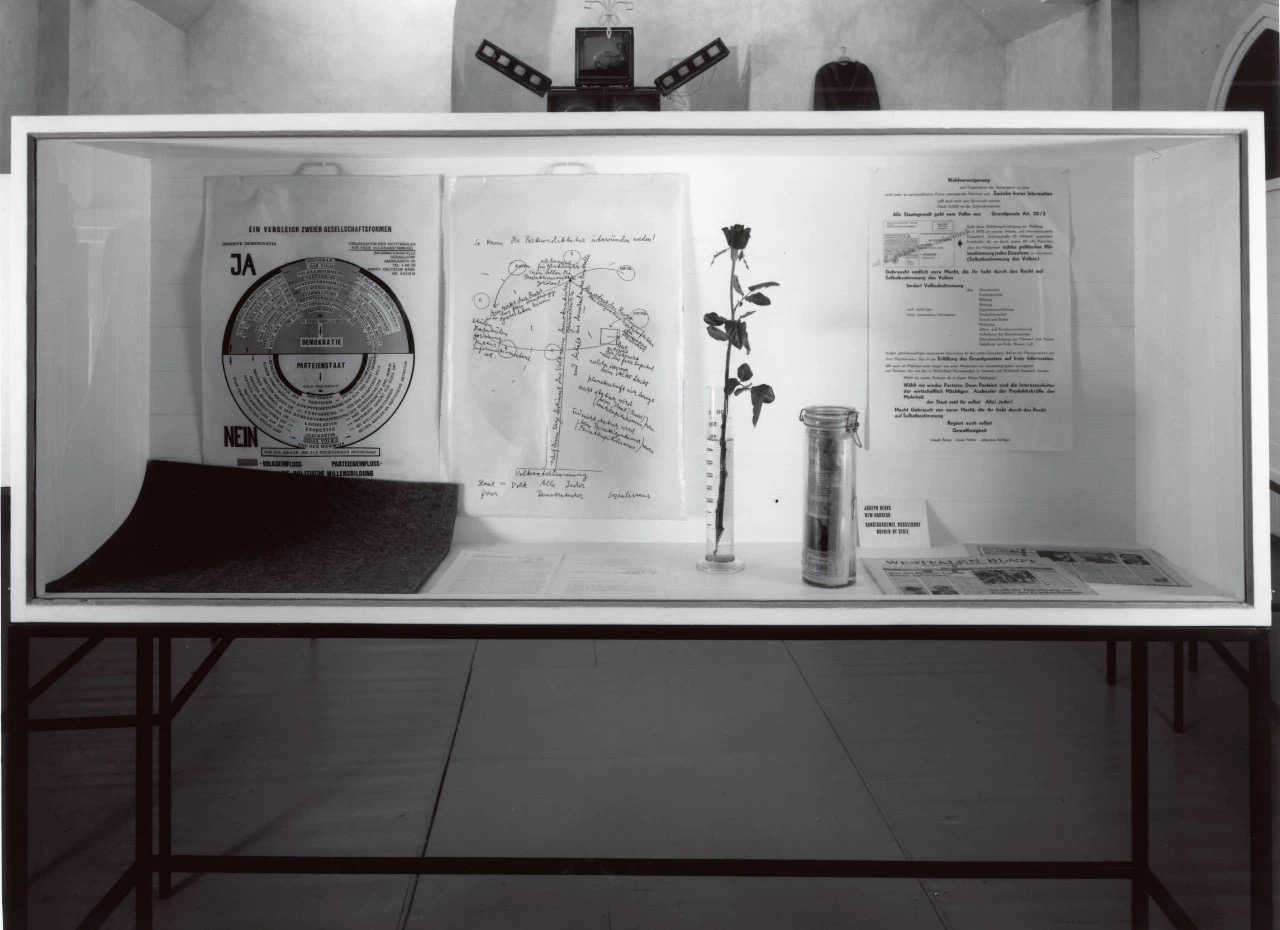

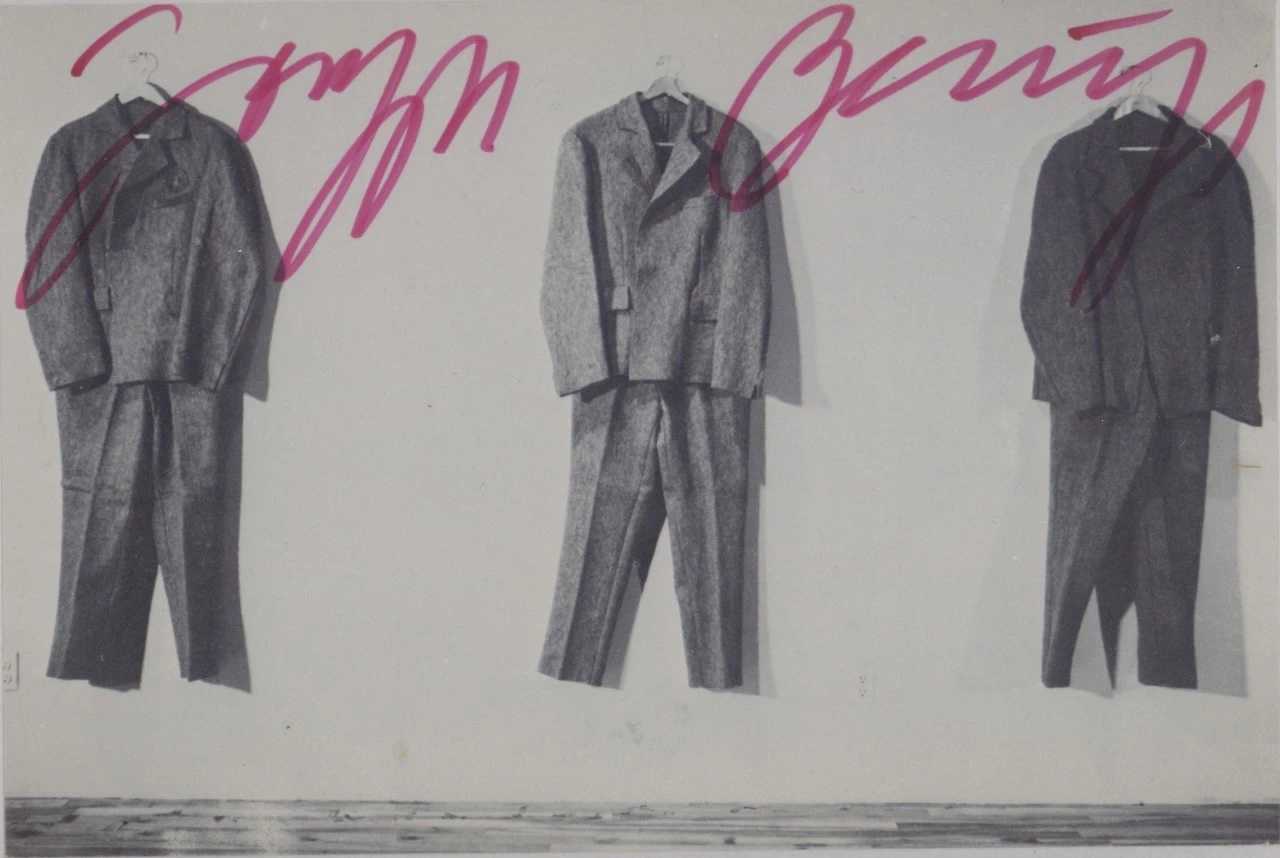

▲約瑟夫·博伊斯,,一號展柜,1970-1978, 210cmx221cmx49.5cm ? HOW Art Museum Collection

贊譽者稱他是繼達·芬奇之后最偉大的藝術家,,他開創(chuàng)了藝術史的新紀元(1990年英國藝術雜志《現(xiàn)代畫家》以“世界的巫師”為題,,論述人類歷史上兩位最重要的藝術家達·芬奇和博伊斯的共同特征);批評者則認為博伊斯不過是一個徒有虛名,、招搖撞騙的江湖術士,。

然而,無論如何,,博伊斯早已成為一個Logo,,他在當代藝術發(fā)展中的歷史地位毋庸置疑?!顿Y本》雜志曾把博伊斯列為國際藝術市場的頭號人物,,并把安迪·沃霍爾和羅伯特·勞申伯格從高位上擠了下來。

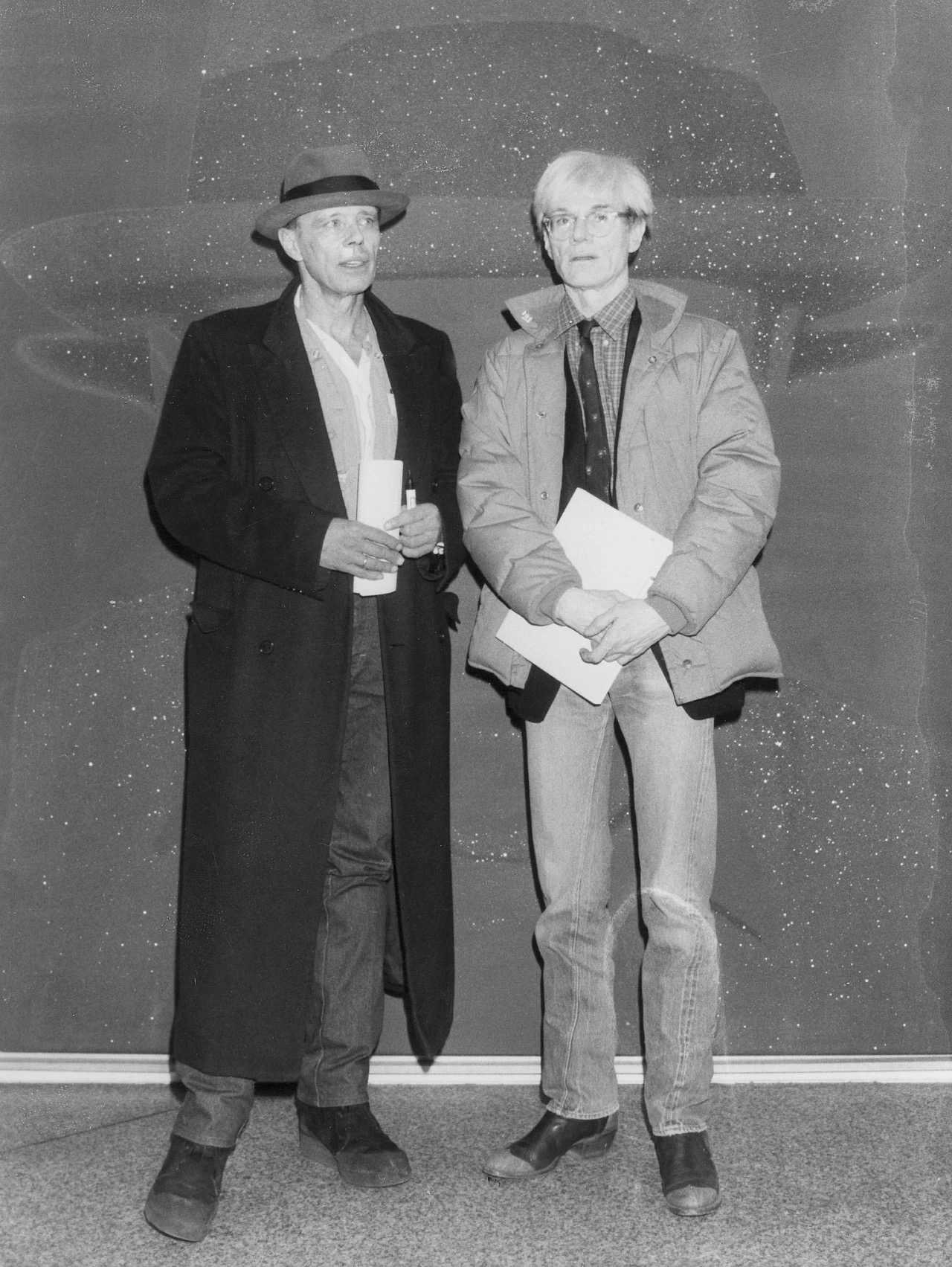

▲1982年,,德國柏林,,博伊斯(左)與安迪·沃霍爾 圖/視覺中國

這個在公開場合戴著毛氈帽、不茍言笑的德國人于1986年去世,,但在出生100年后的今天,,博伊斯似乎仍在世界范圍內(nèi)產(chǎn)生著持續(xù)的影響力,并且不局限于藝術領域,。

“我認為人類創(chuàng)造力的第一個產(chǎn)物是思想,,因此思想本身就是雕塑,思想影響世界,?!?/p>

某次訪談中,,博伊斯表明了自己的多重身份:不僅是一個藝術家,也是一個社會活動家,。他所實踐的“藝術介入社會”,,拆解并重組了當代藝術系統(tǒng):藝術家要進行“社會雕塑”,使人類社會轉變?yōu)橐患昝赖乃囆g作品,。

博伊斯對藝術,、政治以及社會構建極具想象力,他的藝術思想體現(xiàn)了20世紀以來西方學界對于自身社會,、文化發(fā)展模式,,尤其是對現(xiàn)代社會工具理性的深刻反思。博伊斯通過不知疲倦地創(chuàng)作,、教學,、演講,為后人留下大量文獻資料,,這些都可以看作是他對“擴展的藝術”觀念的實踐,。

“我從沒說過每個人都是詩人、畫家,、雕塑家,,當我說每個人都是藝術家時指的是社會藝術:一種新藝術出現(xiàn),每個人不僅能夠參與,,而且必須參與,。”

向死兔解釋繪畫,,與野狼操練相處

1921年5月12日,,博伊斯生于德國港口城市克雷費爾德(Krefeld),童年時光幾乎都在靠近荷蘭邊境的一個中世紀小鎮(zhèn)克萊韋(Kleve)度過,。父母都是小業(yè)主,,經(jīng)營一家乳業(yè)廠。

“父母寧愿我留在克萊韋的植物油脂廠工作,,因為這是找份好工作最簡單的方法,,就和做公務員的待遇一樣,他們都覺得,,這孩子以后能干什么呢,?”

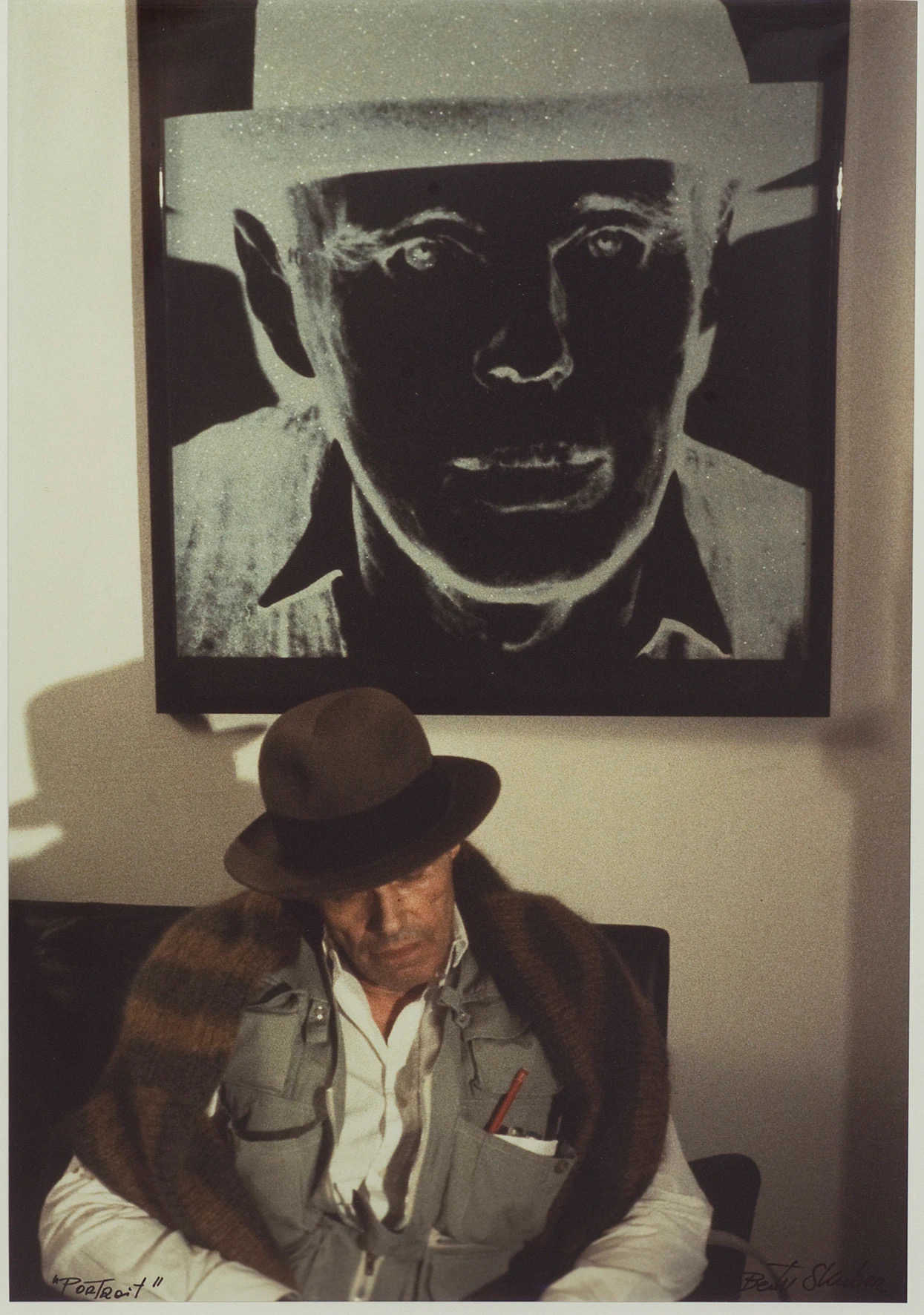

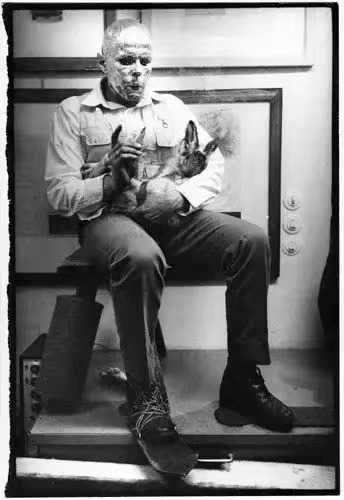

? HOW Art Museum Collection

據(jù)博伊斯傳記作家雷阿·通格斯-施特林嘉里斯(Rhea Th?nges-Stringaris)回憶:“博伊斯說他覺得自己像個陌生人,在家中沒有感受到溫暖,,甚至對母親也沒有,,他們是純粹務實的關系。但他內(nèi)心深處的感受卻是另一回事,,父母忽視他,,讓他自作主張,,但他并不感到傷心,卻為此感到驕傲,,這已說明了他是怎樣一個人,。這些經(jīng)歷通常被視作童年愛的缺失,但對博伊斯來說卻成了力量的源泉,,他獨自一人,,自由地走進田野?!?/p>

博伊斯從小就非常叛逆,,田間玩耍培養(yǎng)了他對動植物濃厚的興趣。15歲時,,他跟隨一家馬戲團出走,,期間負責飼養(yǎng)馬戲團的動物,并學會了表演,。這段經(jīng)歷或許激發(fā)了他日后創(chuàng)作與死兔和野狼對話的行為藝術,。

1965年11月26日,博伊斯在杜塞爾多夫的施梅拉畫廊舉辦了自己首次個人素描與水彩畫展,,并上演了他最著名的行為藝術《如何向死兔解釋繪畫》。

▲如何向死兔子講解繪畫 ? HOW Art Museum Collection

窗外擁擠著好奇又興奮的人群,,在封閉的畫廊內(nèi),,博伊斯在自己頭上涂滿蜂蜜并貼上金箔,左腳踩著毛氈,,右腳綁上鐵板,,懷里抱著一只死去的兔子在房內(nèi)踱步,并對其喃喃自語,。整個行為表演持續(xù)了3小時,,觀眾最后魚貫而入,博伊斯則漠然坐回入口那張單腿裹有毛氈的椅子上,,底下放著一塊骨頭和一臺無線電收音機,。

“即使是已死的動物,也比某些固持理性的人保有更強的直覺,,”博伊斯在他的作品聲明中強調(diào),,人類的思考是一種獲得的能力,“但也會智能化到某種極端,,繼而持續(xù)僵化,,最終在政治和教育領域顯出致命弱點?!?/p>

作為博伊斯一生中最引人矚目的作品,,《如何向死兔解釋繪畫》里出現(xiàn)的符號(兔子,、金箔、鐵蹄,、蜂蜜,、毛氈等)可謂典型的博伊斯式元素——他主觀地對德國本土身份的探索、青少年時期接觸的自然科學,、北歐和愛爾蘭神話,、第三帝國時期的經(jīng)歷、他最喜歡的哲學家魯?shù)婪颉に固辜{(Rudolf Steiner)的理論……當然,,還有他多次重復也最具爭議的被韃靼人救護的故事,。

▲約瑟夫·博伊斯,如何向死兔子講解繪畫(視頻截圖),,1965,,行為錄像,6’22’’?HOW Art Museum Collection

1941年,,20歲的博伊斯加入德國空軍,。征兵前,他被培訓為無線電報員,,之后成為俯沖轟炸機的后炮手,。1943年,博伊斯駕駛的飛機在冰天雪地的克里米亞前線墜毀,,他幸免于難,。“我記得聽到韃靼人的聲音,,他們把我從墜機的廢墟堆里救了出來,,但后來我失去了知覺,因為我昏迷了12天,,醒來時我在克里米亞一家德國醫(yī)院里,。當我受重傷時,這些游牧民族的韃靼人把我?guī)нM他們的氈帳里,,用一種油脂拍打我的身體,,并用毛氈把我包裹起來保暖?!?/p>

這起墜機事件頗具爭議,。據(jù)記載,博伊斯墜機的地方空無人煙,,他已失去意識,,直到被德國搜尋突擊隊找到,帶往醫(yī)院住了三周。但無論如何,,這段窺見死亡之門的獨特經(jīng)歷,,成為博伊斯未來藝術創(chuàng)作的重要源泉,油脂和毛氈在他后來的作品中反復出現(xiàn),。

那以后,,博伊斯戴上了一頂標志性的毛氈帽。他對外界回應道:“是的,,它能保護我的頭,。墜機事件后,我的顱骨有了個縫隙,,我的頭腦不正常了,。”

博伊斯的作品帶有強烈的宗教神秘感,,他的藝術創(chuàng)作中,,人類和一切生靈具有同等地位,他拒絕人類至上,,拒絕物質(zhì)主義,,更愿相信本質(zhì)的精神靈性。

上世紀70年代在紐約表演的行為藝術《我愛美國,,美國愛我》確乎體現(xiàn)了博伊斯的某種自我定位:一名治療社會頑疾的薩滿巫師,。

▲我愛美國,美國愛我 1974 ? HOW Art Museum Collection

1974年5月23日至25日,,博伊斯在德國藝術經(jīng)紀人雷內(nèi)·布洛克的曼哈頓畫廊與一只松開繩索的北美荒原狼共度了3天,。抵達機場后,博伊斯裹著毛氈,,坐在輪椅上被一輛救護車送到畫廊,,他的雙腳未踏上美國土地(他強烈反對美國卷入越南戰(zhàn)爭),?!拔蚁敫艚^自己,除了荒原狼,,不看美國其他東西,。”

博伊斯帶了兩條毛氈,、一個火把,、一根拐杖以及50份《華爾街日報》,掛在脖子上的三角鐵懸到腰間,,不時發(fā)出響聲,。角落里的稻草堆用來給荒原狼睡覺。博伊斯戴上手套,將自己裹進毛氈撐出一個“帳篷”,,把拐杖從頂部慢慢露出來,;幾次跟荒原狼“交流”后,他慢慢調(diào)整自己的姿勢,,直至最后跳出毛氈,,用三角鐵發(fā)出清脆的聲音……整個過程中,荒原狼剛開始表現(xiàn)出侵略性,,隨后是警惕,,最后變得友好。它在每天送來的50份《華爾街日報》上撒尿,;博伊斯的兩眼則從未離開這只動物,。

▲毛氈復制品 ? HOW Art Museum Collection

“博伊斯說荒原狼控制了他做每件事的時機。某種意義上荒原狼本身就是一個薩滿,?!睋?jù)藝術評論家、博伊斯好友卡羅琳·蒂斯德爾(Caroline Tisdall)介紹:“荒原狼是替罪羊,,被視為惡意和怨恨的化身,,這都是白人殖民者歸咎于印第安原住民的。在紐約,,博伊斯拒絕與所有人的一切對話,,只和這個替罪羊符號交流,它象征著美洲的前身文明,。博伊斯的行為自然會引發(fā)爭議,,這是對藝術界、對紐約,、對美國,,以及對整個文化的拒絕與排斥?!?/p>

在印第安土著神話中,,荒原狼被尊崇為“魔術師”化身,但白人定居者視之為惡獸,,還加以殘害,。博伊斯強調(diào),荒原狼是“美國能量集合的精神創(chuàng)傷:是所有美國白人與印第安紅種人之間的創(chuàng)傷”,,只有理解這種強大的動物才能“化解創(chuàng)傷”,。他將這次行為藝術看成是對白人錯誤行為的贖罪和彌補。

展示你的傷口,,種下7000棵橡樹

“展示你的傷口,,因為人們必須將想要愈合的傷口公開,。”

1976年2月,,經(jīng)歷嚴重的心臟病發(fā)作之后,,博伊斯創(chuàng)作了裝置和環(huán)境作品《展示你的傷口》,作品置于慕尼黑馬克西米連大街的步行地下通道內(nèi),。停尸擔架,、林用刮皮刀、長叉,、寫有作品名的小黑板,、左翼意大利報紙……所有物件都以成對的方式排列,表現(xiàn)了生與死,、個人與社會,、當前與過往的雙元性。整個空間彌漫著疾病,、虛弱,、衰老和死亡的冰冷氣息,博伊斯將展廳打造成病房,,讓觀者直面自己的傷口,,也反省社會的頑疾,希冀在這個過程中獲得療愈,。

《展示你的傷口》最初引起的反響有限,,數(shù)周展覽結束后,原裝置被拆除入庫,。直到1979年,,該作品被慕尼黑倫巴赫之家市立美術館以27萬馬克的高價購得,并由博伊斯親自裝置成為美術館的固定展品,。和博伊斯其他作品一樣,,這次購置被廣泛爭論,有人公開抨擊稱,,這是“有史以來最昂貴的大件垃圾”,。

“我認為《展示你的傷口》中的哲學是博伊斯作品的核心?!钡偎沟聽栐u價,,“我們內(nèi)心都被本能與理性的割裂給傷害了,,博伊斯經(jīng)常使用雙重圖像,,它們不應只從字面來解釋,就像他的自傳《戰(zhàn)爭經(jīng)歷》,,不是字面意義上的傷口,,而是身體創(chuàng)傷恢復后,回到一個完全被摧毀的國家后的心靈創(chuàng)傷?!?/p>

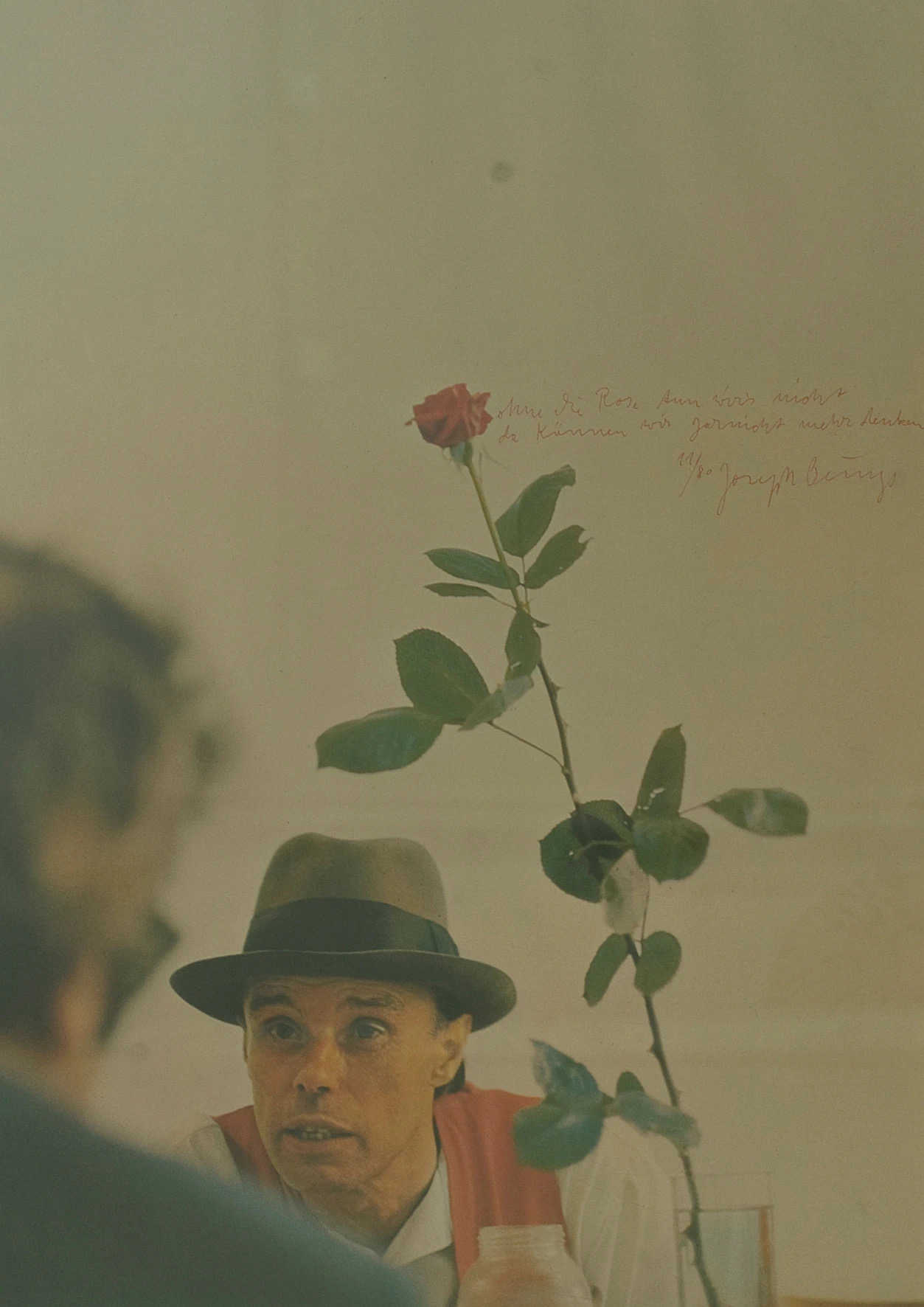

▲沒有玫瑰我們什么也不做,,因為我們無法思考 ? HOW Art Museum Collection

1945年德國投降,博伊斯被捕于庫克斯坦,,拘押于英國,。同年獲釋并返回克萊韋。他親歷了戰(zhàn)爭的殘酷:受傷,、被俘,,失去胰臟和腎臟,腳傷終身未愈,。退役后,,他重新進入大學,最初選的是生物學,,但很快決定轉向在他看來具有人生“治療”效用的藝術,。

1947年,博伊斯進入杜塞爾多夫藝術學院學習雕塑,,畢業(yè)后遭遇創(chuàng)作困境,,自閉于人生谷底,被好友格林騰兄弟送往他們母親經(jīng)營的農(nóng)場調(diào)整治療,。

“博伊斯是個單薄瘦弱的年輕人,,他有一張你永遠無法忘記的面孔,因為那次事故,,他的臉有些變形,,他的鼻子斷了,頭骨也受傷了,。但他是個極具魅力的人,,散發(fā)著溫暖人心的氣息?!备ヌm茲·約瑟夫·凡·登·格林騰(Franz Joseph Van Der Grinten)回憶道,。

二戰(zhàn)結束后的德國滿目瘡痍,社會情緒每況愈下,。上世紀50年代,,博伊斯一度深陷抑郁癥的折磨。有段時間,,他既不洗澡也不穿衣服,,越來越放任自己,無數(shù)次哭泣著說,,他要離開,,去某個地方,。格林騰回想那段日子:“可能因為他的基本生活太差,也可能因為太缺乏成就感,,他陷入了內(nèi)心痛苦的泥潭,。情緒低落時他很難做出回應,最糟糕時他幾乎不曾離開自己的房間,,一頓飯也不吃,。在他健康明朗的日子里,他花一整天時間從早到晚陪著我們,,在草地或田野里,。我們勸他,你應該不惜一切代價再做些東西出來,,但他說,,‘我和藝術之間已經(jīng)結束了,我不想再和它有任何關系,?!詈笪夷赣H敲開了他的門,她告訴博伊斯,,他的天賦是種義務,,也是種責任,他肩負著對于有天賦的靈魂的責任,?!?/p>

? HOW Art Museum Collection

在格林騰農(nóng)場兩年,博伊斯?jié)u漸康復,,初步確立了自己的藝術方向,。1961年,他回到母校杜塞爾多夫藝術學院,,在雕塑系獲得教職,。1962到1965年,參與了當時最具前衛(wèi)色彩的藝術團體“激浪派”,。

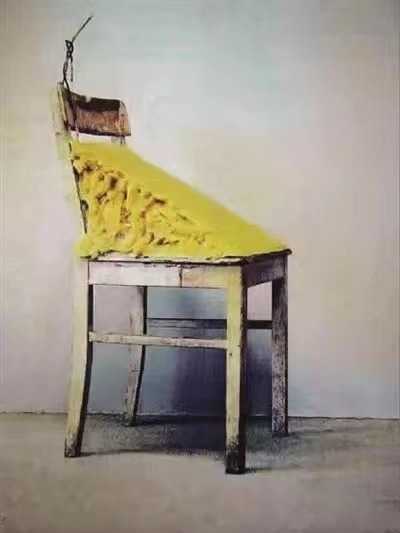

1964年,,他把一塊令人感官上會產(chǎn)生不悅的動物油脂放在一張靠背椅上,創(chuàng)作了裝置作品《油脂椅》,。椅子代表標準和限定,,但博伊斯嘗試用高度不穩(wěn)定的材質(zhì)(油脂)做雕塑。他表示,,使用油脂的原意是要激發(fā)討論,。“這種材料的可塑性和它對溫度變化的反應令我著迷,。這種可塑性具有心理上的影響——人們本能地感覺到它與內(nèi)心情感變化產(chǎn)生關聯(lián),。”有評論指出,,通過這件與眾不同又奪人眼球的作品,,博伊斯把雕塑改造成了一種流動的、可塑的,、進化的非標準藝術,。

▲油脂椅 ? HOW Art Museum Collection

除了油脂,毛氈也是博伊斯常用的造型材料,?!斑@種天然材料可以伸縮,做成各種形狀,。它具有隔冷隔聲的保護作用,,象征著人類命運的拯救?!碑斎?,毛氈也與他“傳奇”的獲救經(jīng)歷不無關聯(lián)。使用這些材料,,博伊斯營造了一種脆弱的氣氛,,引起一種悲愴的歷史回憶?!拔业膫€人歷史之所以有意思,,是因為我嘗試把我的生活和個人當作一種(表示人類生活狀態(tài)的)工具來使用?!?/p>

博伊斯個性桀驁,,不拘常理,他對藝術的定義包括爭辯,、討論和講授,,還融合了行為、裝置和文化,?!叭绻覀円卯吋铀鞯脑挘囆g的目的不是裝飾我們的公寓,,而是對付敵人的武器’,,那么誰是敵人?……我想擴大人們的意識,,尤其是當前的政治形勢,,我不相信我們生活在民主國家,我不相信我們能在這種官僚體制的教導下成為自由的人,,我就是想挑釁這些東西,!”

▲1979年,,博伊斯與其裝置作品《群》(The Pack,1969)。該作品由大眾廂式貨車,、32個小雪橇,、毛氈、手電筒組成 圖/視覺中國

藝術,、教育改革,、民主、環(huán)?;蚝推?,無論指向何種主題,博伊斯的作品都反復涉及一種意圖,,即以藝術來拯救和重建世界,。為了實現(xiàn)自己的藝術觀念,博伊斯參與各種社會運動,。1972年,,他曾在任教的杜塞爾多夫藝術學院發(fā)起一場運動,占領學院的教務處,,以換取所有報考學生的錄取資格,,一度被校方解聘。此事成為上世紀70年代世界文化界最令人關注的事件,。由于八方聲援,,博伊斯得以復職,乘著學生為他特制的獨木舟橫渡萊茵河凱旋而歸,。

“大多數(shù)藝術家對掙扎不感興趣,,他們不愿用另一種新的理解藝術的方式,但這種方式關乎大家的工作空間,,關乎所有人的難處,,在藝術家和藝術評論家內(nèi)部都沒有形成理論,更別提畫廊主了,,他們只關心生意上的東西,,比如市場運作等等,所以我不認為我們社會里存在藝術的有機發(fā)展,?!?/p>

▲約瑟夫·博伊斯,一場在倫敦當代藝術學會的音樂會,,1975,,唱片封套 ?HOW Art Museum Collection

1973年4月27日,博伊斯在他的工作室主持了“自由國際大學”,這是他為研究未來社會發(fā)展形態(tài)成立的一個自由研究,、工作,、交流的組織。1977年,,博伊斯將他的“自由國際大學”引入第六屆卡塞爾文獻展,,展覽期間不斷討論核能、女權,、全球政治,、北愛爾蘭及其他各類熱點問題,。

“我們現(xiàn)在面對的經(jīng)濟是一個信息經(jīng)濟,,世界上那些掌控著科技的人也在掌控著世界。人們面臨經(jīng)濟的濫用,、金錢的力量等等各樣問題……為了建立一個新的經(jīng)濟體系,、新的信用體系,藝術將扮演最重要的角色,?!?/p>

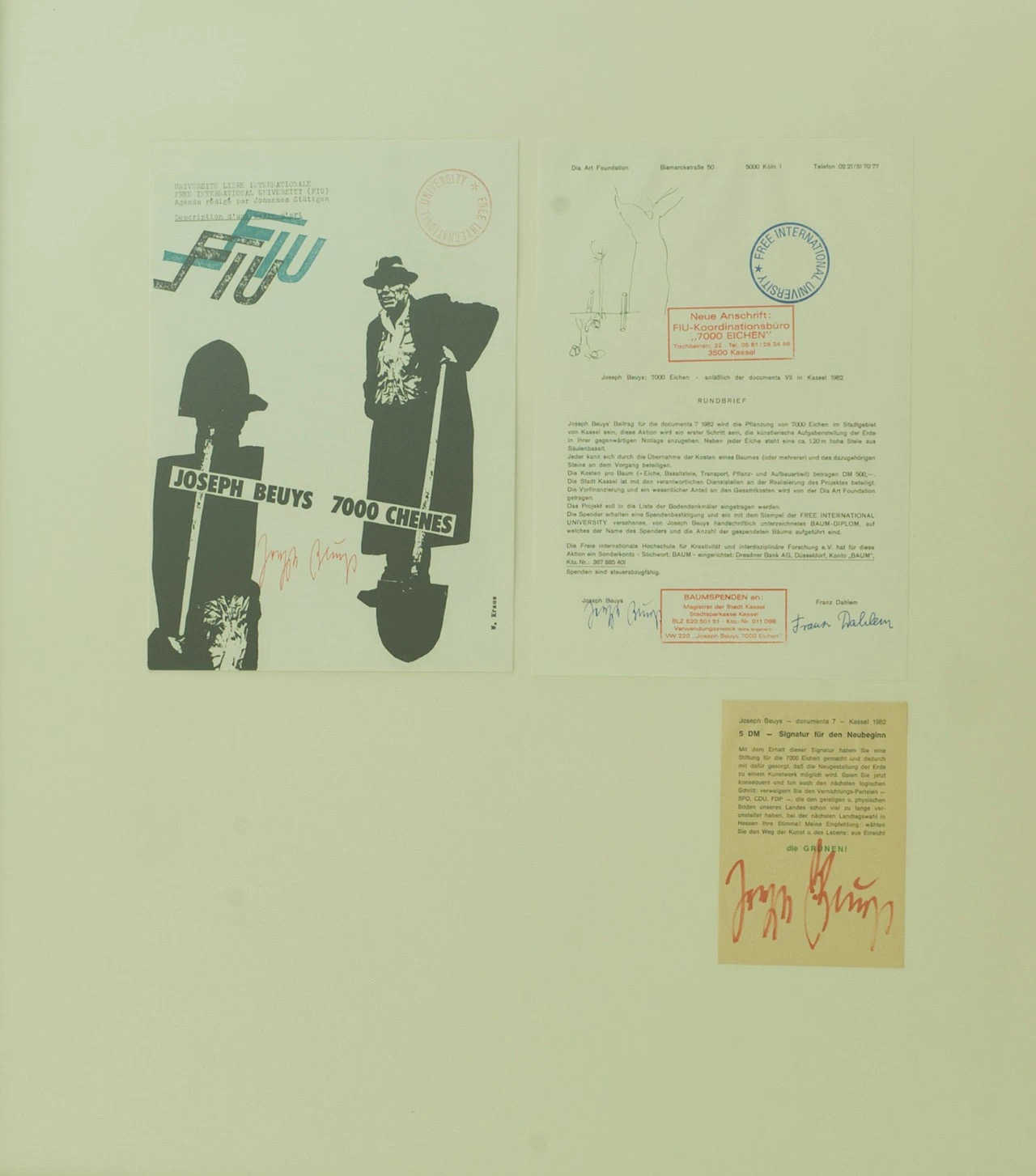

1982年,博伊斯發(fā)起《7000棵橡樹》計劃,。第七屆卡塞爾文獻展為他提供場地,,舉辦了該項目的啟動儀式,第一棵橡樹由博伊斯親手種植在弗里德里希博物館入口處,。博伊斯這項計劃旨在尋求政府和市民支持,,在卡塞爾城里自由種植7000棵橡樹,重新綠化德國被工業(yè)改變的風景,。他準備了7000塊玄武巖石,,打算種下每棵樹時放下一塊巖石,推動“人類生存空間”的美化與改造,,呼吁世人追求永久和平,。剛開始這個項目受到抵制,但慢慢越來越多的人參與進來,。1987年,,博伊斯去世一年后,第7000棵橡樹由他兒子親手種下,。博伊斯的這件“社會雕塑”至今還是卡塞爾的標志,,吸引各路觀眾前往“朝圣”。

▲集體信函:約瑟夫·博伊斯:7000棵橡樹 ?HOW Art Museum Collection

最后的時光,,博伊斯專注于他的雕塑作品《20世紀的盡頭》,,這件作品共有3種版本,完成于1985年的版本由31塊石碑組成,。博伊斯在每塊石碑上切割出一個圓塞,,打磨每個塞子表面,,將它們重新塞進洞里,墊上毛氈,。這些石碑被安排成不同的組合進行展覽,。

“這是20世紀的盡頭。在舊世界里,,我銘刻下新世界的標記,。看,,那些塞子,,它們就像是來自石器時代的裝置。我盡可能地將這些火山巖打磨成漏斗形,,再將它們放回塞了毛氈和黏土的洞里,,好讓它們不會過多地感受到傷痛并保持溫暖。有些東西在這僵硬的團塊中移動,、爆發(fā),、生長——就如火山巖曾從地球的內(nèi)部被擠出來那樣?!?/p>

(感謝上海昊美術館供圖,;參考:書籍《什么是藝術?——博伊斯和學生的對話》《約瑟夫·博伊斯》等,、紀錄片《博伊斯》,;實習記者宮宇凡亦有貢獻)