特約撰稿 ?董牧孜 ?編輯 ?周建平 [email protected]

?

被浪漫化的法國文化明星

“除了古典風(fēng)韻,、棱角分明的臉型,波伏瓦最擊中人心的地方是她薔薇紅的清新面色和清澈的藍(lán)眼睛……你會覺得她什么都知道,,什么都看得見,,令人有點膽怯?!?/p>

????????????????????????????????????——《巴黎評論》

波伏瓦已經(jīng)離世35年,,即便她活在今天,,也會是引人矚目的知識分子,,乃至毀譽參半的文化明星。她是完美的小布爾喬亞精英,,和她的終身伴侶,、存在主義哲學(xué)家薩特一樣,,她的寫作反叛了自己出身的階級——不過是以女性的身份,。

西蒙娜·德·波伏瓦的感召力尚未過時——甚至可能比薩特更為長久,,后者的存在主義或許是西方戰(zhàn)后心靈上吹過的一陣疾風(fēng),,而波伏瓦勾勒出的普遍的女性困境,,仍然結(jié)實地?fù)糁薪袢盏氖澜纭K拇碜鳌兜诙浴焚x予了她在女性主義歷史上的絕對地位,;她筆下的金句仍被廣泛引用:“女人不是天生的,,而是后天成為的,。”

在漫長歷史中,,可供仰望的女性知識分子并不多,。與歲數(shù)相近的漢娜·阿倫特以及更晚些的蘇珊·桑塔格一樣,波伏瓦也是那種承載了大眾想象與崇拜的女性文人,。她們都以卓異的個人經(jīng)歷,,超越了自己時代的女性的普遍命運。

與那個時代的文化偶像一樣,,波伏瓦具有強烈的媒體屬性,。這不僅因為她是活躍的媒體撰稿人和雜志主編,為《時尚》(Vougue),、《時尚芭莎》(Harpers’ Bazaar)等時髦刊物撰寫文章——甚至《第二性》中的一些章節(jié)也在時尚雜志上首發(fā),;還因為波伏瓦面向普通人談?wù)撍麄冴P(guān)注的話題:婚姻、愛情,、性愛,、身體,、母親、衰老……來自全球的陌生讀者想要找她傾訴煩惱,,其中三分之一的信件來自男性,。

波伏瓦很早就意識到自己的頭腦可以和容貌一樣吸引男人,?!奥殬I(yè)女性”的身份會減損女性氣質(zhì),但她幸免于此,。薩特的第一印象概括了波伏瓦的殊異:“她很美,,不可思議的是,她既有男人的智力,,又有女人的敏感,。”甚至,,波伏瓦被評為文學(xué)史上最會穿衣的女作家——“我總是打扮得像一幅畫”,;她的私生活足夠豐饒,擁有比她更負(fù)盛名的戀人,,一段濃烈,、絕對而又開放的愛情關(guān)系,以及數(shù)段熱切而心碎的糾纏,。

在電影《花神咖啡館的情人們》結(jié)尾,,一家雜志要給薩特和波伏瓦拍照,主題是“巴黎的存在主義氛圍”,。人們今天依然渴望消費她的迷人人設(shè),,這表現(xiàn)在我們對波伏瓦的三兩金句和愛情傳奇引用很多,對她的整體思想?yún)s知之甚少,。如學(xué)者戴錦華所說,,在當(dāng)代中國,波伏瓦的形象更多是一個被“充分浪漫化了的法國的女性知識分子”,。

《第二性》問世后,,波伏瓦曾被《巴黎競賽報》稱作“歷史中的第一位婦女哲學(xué)家”。在波伏瓦之前,,并非沒有過女性哲學(xué)家——海巴夏是新柏拉圖學(xué)派普羅提諾的跟隨者,,安妮·康韋是笛卡爾的追隨者。當(dāng)然,,波伏娃也往往被描述為薩特的追隨者,。在媒體報道中,波伏瓦是“女薩特”,,哲學(xué)家讓-保羅·薩特的忠實信徒,,“最美麗的存在主義者”,。實際上,她作為存在主義哲學(xué)家的身份,,始終沒有得到當(dāng)代西方思想史的普遍承認(rèn),。

與阿倫特一樣,波伏瓦從未宣稱自己的寫作是純粹的哲學(xué),。她一生以作家自居,,但對自己作品的“文學(xué)質(zhì)量”完全沒有概念。實際上,,她是一個“哲學(xué)腦”的作家,。波伏瓦的哲學(xué)內(nèi)核的確來源于薩特的存在主義思想,然而,,她卻是第一個以哲學(xué)方式言說女性存在及其社會地位的人,。她把女性從哲學(xué)的荒蕪之地,帶到了引人矚目的地位,。

真正的哲學(xué)少女

“我既是景物又是目光,,我僅僅靠自己和為自己而存在。我慶幸放逐把我驅(qū)趕到了如此強烈的快樂之中,?!?/p>

??????????????????????????????????????????????——波伏瓦

無疑,波伏瓦是具有強烈哲學(xué)傾向的人,,就連她最暢銷的自傳也體現(xiàn)出一種哲學(xué)抱負(fù),。

她寫了厚厚的四卷本自傳。與其說這是因為自戀,,不如說她想要把自己的生活哲學(xué)化,。對于存在主義來說,世界的中心是個體,,人是在無意義的宇宙中生活,,人的存在本身也沒有意義,但人的選擇是自由的,,人可以在原有存在的基礎(chǔ)上自我塑造,,并對自己的選擇負(fù)有無可逃避的責(zé)任。波伏瓦把存在主義視作一種生活方式,,她透過個人經(jīng)歷來理解自我與他者的關(guān)系,,在書寫自傳的過程中,她理解自己是如何爭取自由,,以及如何“成為”(becoming)今天這般的,。

波伏瓦很聰明,運氣也很好。她出生于巴黎一個沒落的富裕家庭,,這個家族是勃艮第的貴族后代,。她3歲開始閱讀,7歲開始創(chuàng)作,,8歲讀完家里的所有小說,。在學(xué)校,她與男同學(xué)一樣優(yōu)秀,,甚至比男同學(xué)更強,。

19歲的波伏瓦意識到自己想要成為一個哲人,她在日記里寫道,,“我的生命中最深刻的部分就是我的思想”,,“我想要一種偉大的生活,。我會有的,。”這種毋庸置疑的口吻令人熟悉——很多功成名就之人,,年少時就已萌生強烈的自我意識,,以及足以指引一生的使命感。為此,,她不惜與父母冷戰(zhàn)——她的父親厭煩那種毫無用處又心高氣傲的“女知識分子”,,她的母親則希望她能嫁個好人家。

波伏瓦的野心生逢其時,。在她所生活的時代(1908-1986),,女性開始擁有更多的可能性,可以像男性一樣接受大學(xué)教育,,也開始獲得選舉,、離婚和避孕的權(quán)利。不過,,波伏瓦所在的法國,,女性狀況算不上進(jìn)步。直到1944年戴高樂臨時政府時期,,法國婦女才獲得選舉權(quán)和被選舉權(quán)——這不僅比其他歐美國家落后了一大截,,甚至遲于亞洲的斯里蘭卡等國。相比之下,,早在19世紀(jì)末,、20世紀(jì)初,美國的女權(quán)運動已經(jīng)轟轟烈烈地展開了,。法國婦女運動往往限于資產(chǎn)階級婦女,,停留在要求受教育平等、財產(chǎn)繼承權(quán)平等之類的具體權(quán)利,。不過,,波伏瓦正是來自受益于此的階級,。

波伏瓦21歲時與薩特一同通過了中學(xué)教師資格考試,薩特第一,,她第二,。這項考試以嚴(yán)格著稱,她是法國有史以來最年輕的通過者,,而薩特第一次考時還掛了科,。法國國家哲學(xué)教師資格考試的主考官甚至覺得,在波伏瓦和薩特之中,,她才是“真正的哲學(xué)家”,。

相比觀看事物,波伏瓦更喜歡理解事物,,“哲學(xué)尤其吸引我的,,是我認(rèn)為它直截了當(dāng)?shù)亟沂颈举|(zhì)。我從來不對細(xì)節(jié)感興趣,。我感知的多半是對事物總的感覺,,而不是事物的特殊性?!辈ǚ唠m然崇尚理性,,但也是一個情感充沛的人,懷有激情縈繞的苦惱(一如我們后來所見,,薩特往往很難理解波伏瓦這種細(xì)膩而強烈的情緒),。她苦惱于如何平衡哲學(xué)的理性和澎湃的情緒。波伏瓦的老師讓娜·梅西耶鼓勵她把情緒看作生命里不可或缺的一部分,。在1927年7月的日記里,,波伏瓦感到與自己的和解,她意識到她要“繼續(xù)做一個女性”,,但是“想要同時擁有男人的理性和女人的感性”,。

薩特是波伏瓦強有力的對手。在回憶錄《時勢的力量》里,,波伏瓦提到她“和薩特的關(guān)系是一種無法言傳的聯(lián)結(jié)”,,是一種智識上的深厚友誼。盡管波伏瓦與薩特的意見常有分歧,,但他們的知識趣味卻極其相似,。他們擁有相同的知識背景,這不只是學(xué)術(shù)上的訓(xùn)練,,還有“門當(dāng)戶對”的出身——共享那種資產(chǎn)階級男孩女孩的特定文化:他們的童年與世無爭,,他們的父母是合格的小資知識分子。1956年接受《巴黎評論》采訪時,波伏瓦提到,,正是這種相似性使得她與薩特的關(guān)系格外牢固,。

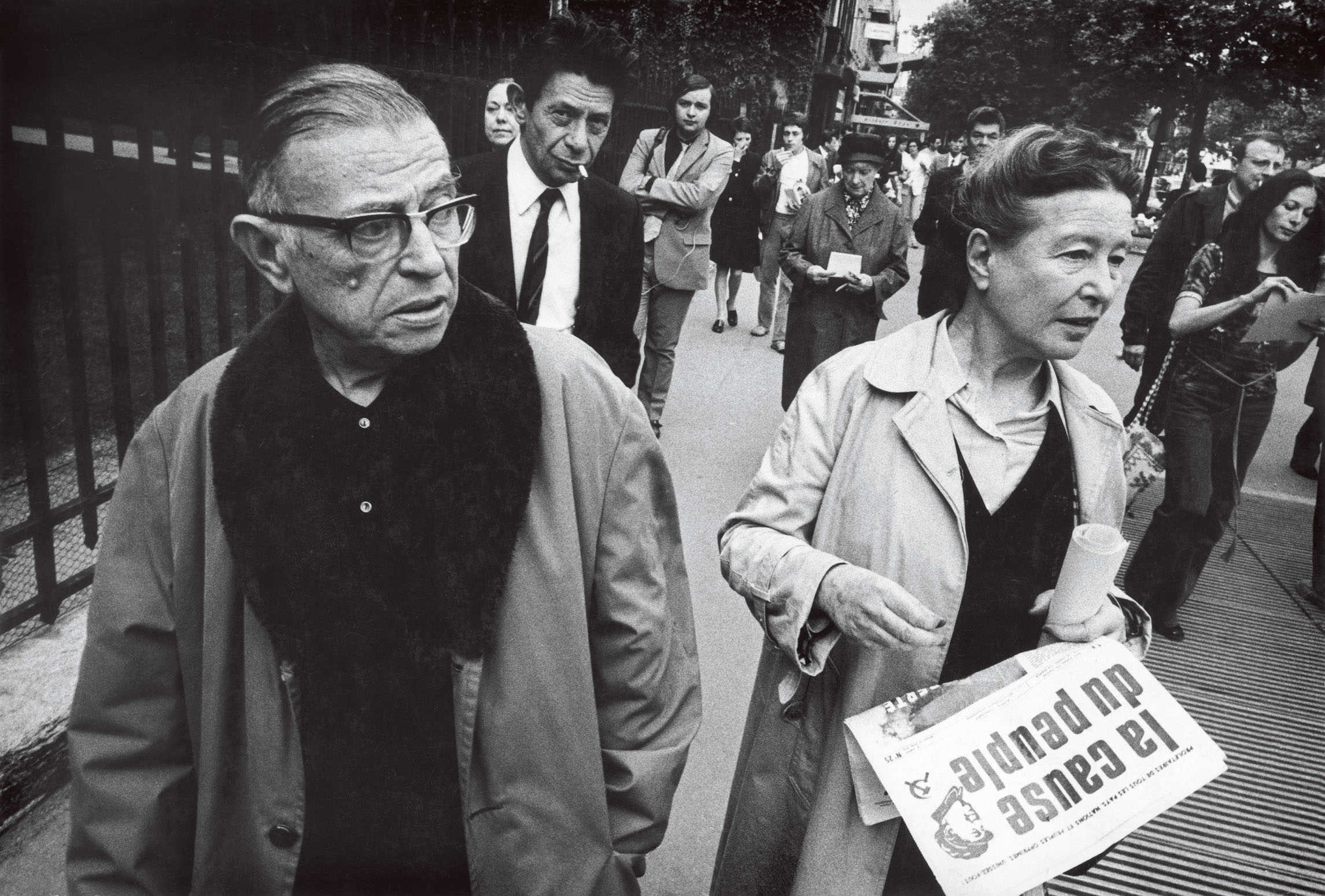

1929年6月,巴黎,,波伏瓦與薩特的首張合影 圖/視覺中國

時間或許會破壞事物,,但波伏瓦一直清楚地知道自己的位置。她的人生有極穩(wěn)定的延續(xù)性,。一直生活在巴黎,,基本上住在同一個街區(qū),從上午10點開始工作到下午1點,,她見朋友,,之后再從下午5點工作到晚上9點。她喜愛徒步,,每年都會出國旅行,。

在索邦大學(xué)念書時,同學(xué)西蒙娜·薇依(后來成為著名的思想家)曾指責(zé)波伏瓦有小資產(chǎn)階級的傲慢,,這件事使她耿耿于懷,。不過,波伏瓦的確非常精英,,即便做老師時,她也只對聰明(或是聰明又漂亮)的學(xué)生感興趣,。波伏瓦早年懷有資產(chǎn)階級樂觀主義者的人生觀,,她寫書、學(xué)習(xí)事物的道理,,并取得社會層面的成功——直至做到了所有想做的事情,。

不過,現(xiàn)實層面的成功,,反而加劇了波伏瓦的存在主義苦惱,,“當(dāng)欲望被實現(xiàn)的時候,欲望本身包含的那個‘更深遠(yuǎn)處’并沒有實現(xiàn),。在人的里面存在一種虛空,,哪怕是在他的成就里也存在這種虛空?!痹凇妒挛锏牧α俊纺┪?,她感到自己此前的人生是“受騙”了:世界并沒有因為個人的自我實現(xiàn)而變得更好,戰(zhàn)爭與社會苦難仍在繼續(xù),。

波伏瓦的思想有原創(chuàng)性嗎,?

波伏瓦一生出版了五部小說,一部四卷本的回憶錄,三本純哲學(xué)論著,?;蛟S是因為“文學(xué)并不排斥女性”,人們普遍認(rèn)同波伏瓦的文學(xué)家身份,。加繆的絕大部分作品也是小說或戲劇,,他的存在主義哲學(xué)家身份卻得到了廣泛的承認(rèn)(盡管加繆自己反對這一身份)。

實際上,,哲學(xué)家可能是女性最難獲得認(rèn)可的頭銜之一,。準(zhǔn)確地說,在哲學(xué)的影響力更為顯耀的時代,,哲學(xué)的準(zhǔn)入機制排斥女性,。以柏拉圖為代表的西方哲學(xué)傳統(tǒng),推崇一種“沉思生活”,,不過一如古希臘的政治生活排斥婦女和奴隸那樣,,沉思屬于男性,女性則“囿于晝夜,、廚房與愛”,。

的確,文學(xué)不那么排斥女性,,在19世紀(jì)的大部分時間里,,女性甚至主導(dǎo)著英國的文學(xué)市場——既是讀者,又是作家,。英國的勃朗特三姐妹,、蓋斯凱爾夫人以及法國的喬治·桑都是女性,喬治·艾略特則是女作家瑪麗·安·埃文斯的男性筆名,。那時的小說尚年輕,,柔軟可塑,“婦女所獲得的全部文學(xué)訓(xùn)練,,均在于性格的觀察和對感情的分析”,,如同伍爾夫所說,“當(dāng)中產(chǎn)階級婦女開始寫作時,,她自然就寫小說”,。

1970年10月16日,波伏瓦和薩特在街頭叫賣被禁的報紙 《人民事業(yè)報》

圖/IC photo

波伏瓦的起點也是小說,。相比哲學(xué),,她更青睞小說的表達(dá)方式:“一部好小說能夠激發(fā)想象的經(jīng)驗,這些想象的經(jīng)驗像實踐經(jīng)驗一樣完整,,一樣使人不安,?!钡饺缃瘢ǚ咝≌f的讀者已經(jīng)不多了,。盡管她試圖用文學(xué)克服哲學(xué)過于抽象的缺陷,,但看起來并不成功——評論家們往往指責(zé)波伏瓦為哲學(xué)而犧牲了文學(xué)。

相比文學(xué)性的質(zhì)疑,,還有一種極為苛刻的評價:波伏瓦的思想缺乏真正的原創(chuàng)性,。波伏瓦的自傳談及自己與薩特的思想關(guān)系時,總是盡可能謙遜,。這也強化了人們的刻板印象:波伏瓦的思想從屬于薩特,。最新傳記《成為波伏瓦》(2021年在國內(nèi)出版)的作者凱特·柯克帕特里克竭力反對這一點,她覺得波伏瓦要么低估了自己,,要么就是在自傳中故意隱藏了自己的鋒芒,。

柯克帕特里克曾是薩特的研究者,顯然也是波伏瓦的粉絲,,她想證實波伏瓦作為一位哲學(xué)家的獨立身份,。為此,柯克帕特里克甚至毫不留情地把薩特從波伏瓦的世界中心移了出去,。

在新發(fā)現(xiàn)的一批波伏瓦書信手稿中,,研究者發(fā)現(xiàn)波伏瓦給其他情人所寫的情書,要比給薩特的情書熱情百倍——比如,,在美國情人,、作家納爾遜·阿爾格倫,以及年輕的哲學(xué)家,、導(dǎo)演克羅德·朗茲曼那里,,她似乎才獲得真正的愛情。相反,,波伏瓦與薩特的感情與其說是愛情,不如說更接近友誼——他們?nèi)鄙僬嬲男陨?。相比性愛,,薩特更迷戀調(diào)情的過程。波伏瓦顯然無法滿足于這一點,。同時,,波伏瓦也有幾位女性戀人。

薩特對波伏瓦的影響,,似乎并非決定性的,,應(yīng)該說他們的學(xué)術(shù)合作與思想交流水乳交融,彼此增益,。事實上,,波伏瓦對薩特的寫作產(chǎn)生了很重要的影響,。這一點連研究薩特的專家也不得不承認(rèn),“沒有理由去懷疑薩特確實從波伏瓦那里借用過觀點……薩特是一個高明的借用者(理查德·坎伯《薩特》, 轉(zhuǎn)引自屈明珍《“女薩特”,,還是女哲學(xué)家,?》)”。

波伏瓦復(fù)雜而纏繞的感情生活,,使她對“道德自由”(moral freedom)興趣濃厚,。1946年6月底,波伏瓦完成了《模糊性的道德》一書,。在她看來,,人類需要的是一種能夠直面人性模糊性的道德觀,而非給人們找借口的道德觀,。只有我們意愿自己是自由的,,才能證明我們是道德的。與薩特一樣,,波伏瓦認(rèn)為人的存在注定是自由的,,不過,相比本體論來說,,波伏瓦的興趣更多是在哲學(xué)倫理學(xué),。

這種哲學(xué)特質(zhì)也體現(xiàn)在她的小說里。波伏瓦的第一部小說《來賓》講述一個男子與兩個女子的三角關(guān)系,,實則討論“自我與他者”的問題,;《他人的血》寫到法國被占領(lǐng)時期的抵抗運動,但真正關(guān)心的命題是人在沖突中如何獲得“自由”,;《人都是要死的》則試圖探索死亡與生命的關(guān)系,,闡明生活的意義。這些小說糾結(jié)的問題,,也是存在主義的核心論題,。

在寫作《第二性》時,波伏瓦內(nèi)心的困擾是:“做一個女人,,對于我來說意味著什么,?”她很喜歡米歇爾·萊里斯的《男性氣質(zhì)》(Manhood),決定也寫寫自己,?!兜诙浴返暮诵挠^點之一便是,沒有一個女性能夠“不受成見和偏見約束”地過她自己的一生——波伏瓦自己顯然也沒有做到,。女性氣質(zhì)也對女性構(gòu)成一種內(nèi)在的約束,,女性氣質(zhì)不是一種天性或本質(zhì),而是在漫長文明歷史中被塑造和建構(gòu)的一些標(biāo)簽,。

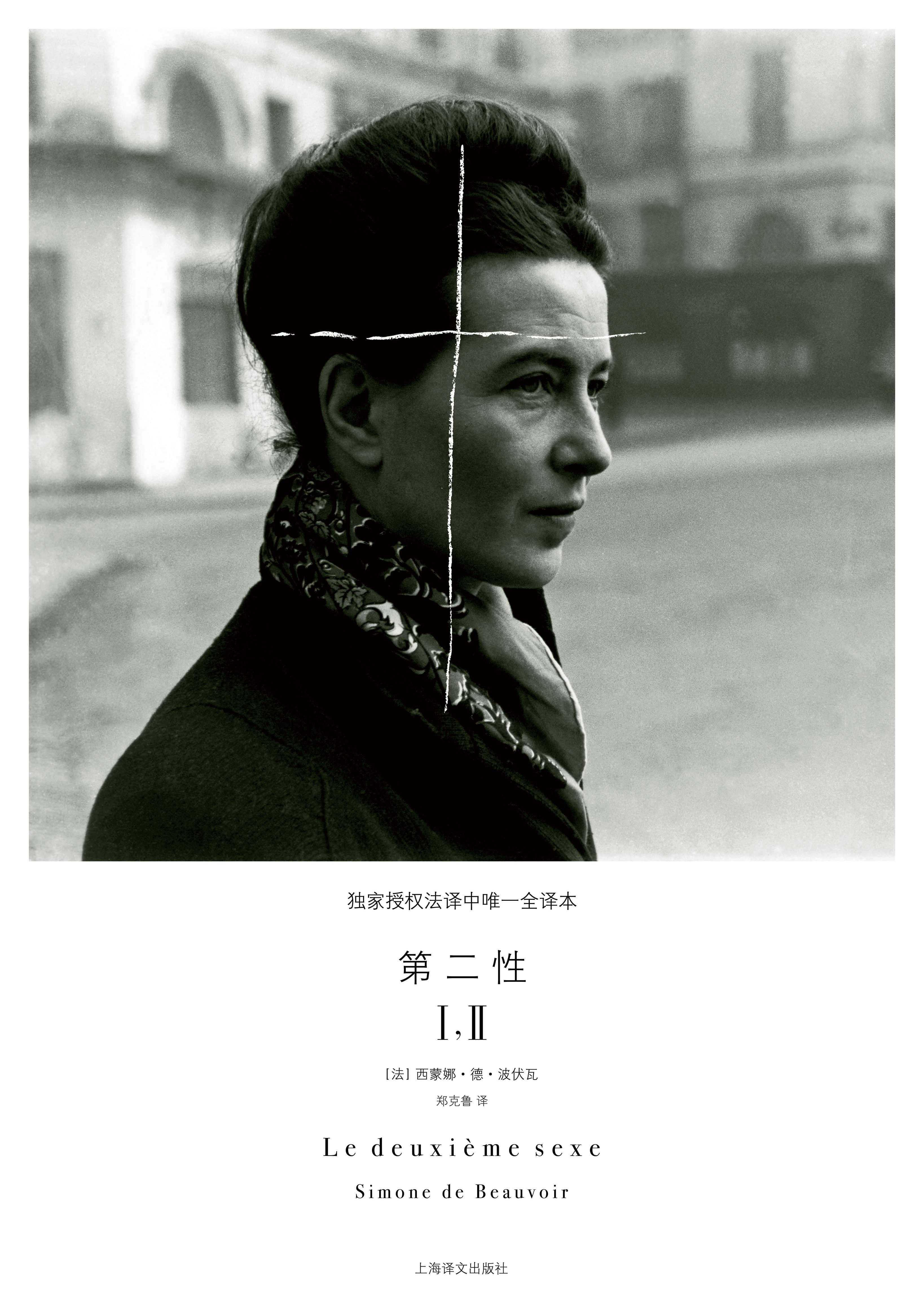

《第二性》

薩特說,,作為人類我們注定要獲得自由,;但波伏瓦感到,作為女性,,我們注定要感到分裂,,注定得成為分裂的主體?!兜诙浴钒汛嬖谥髁x的觀念,,拓展到了男女平等的理念之中,當(dāng)代美國哲學(xué)教授加里·古廷(Gary Gutting)的觀點,,恰如其分地說明了《第二性》的哲學(xué)意義,。

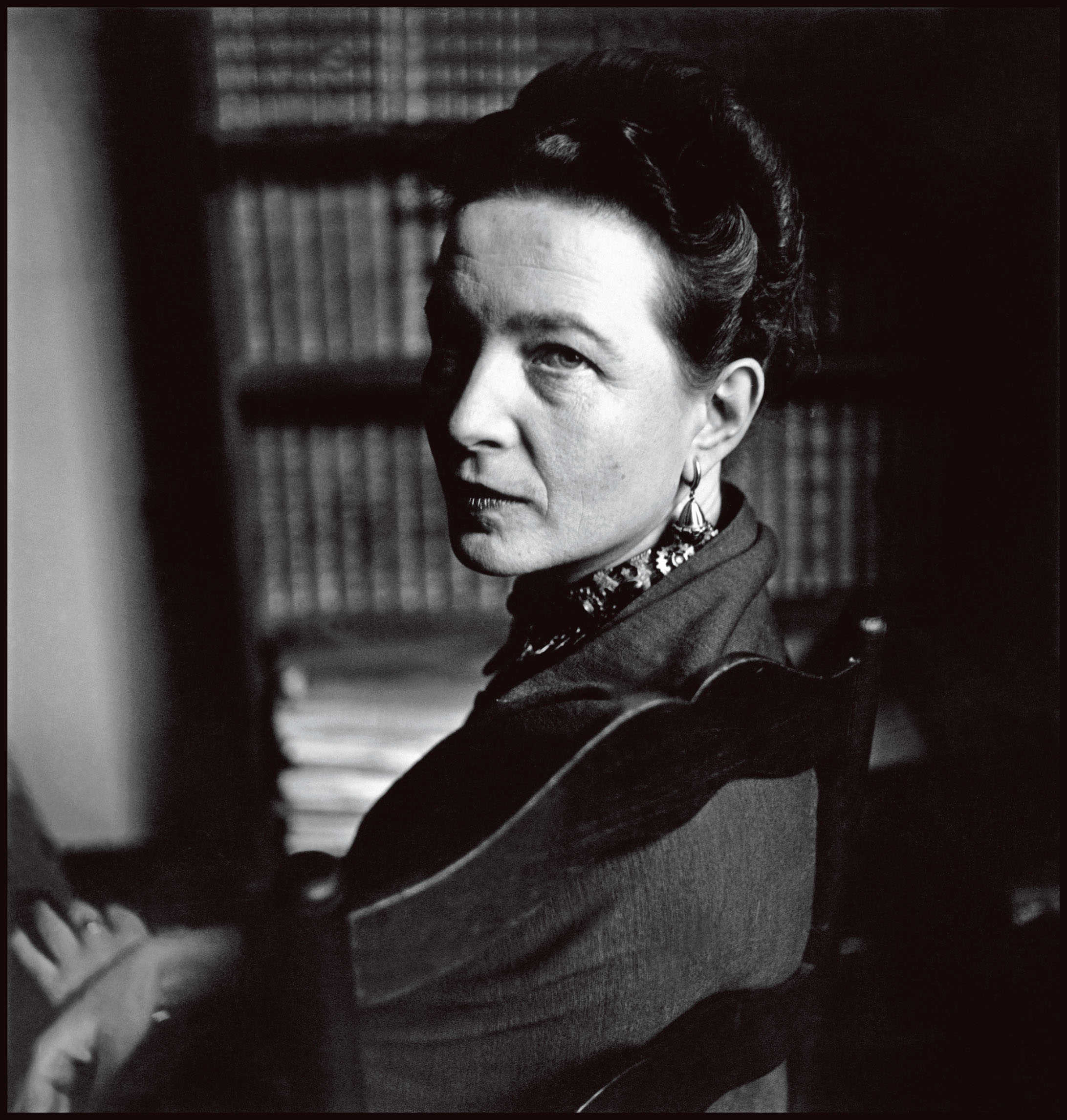

1974年,波伏瓦 圖/視覺中國

實際上,,從早期的哲學(xué)著作到《第二性》,,波伏瓦一直在探討不同境況中的自由,以及自由的限度,。波伏瓦對自由與個人關(guān)系的理解與薩特不同,,薩特往往強調(diào)自我與他人的沖突,而波伏瓦沒有那么悲觀,,她更看重二者之間積極的可能性,。或許這與波伏瓦在情感層面的強度和細(xì)膩有關(guān),,或許這也是她的思想獨創(chuàng)性之所在,。

契約愛情

“愛情是巨大的殊遇,經(jīng)歷真正的愛情(極為罕見)的男人和女人,,他們的生命會因此充盈豐富起來,。”

??????????????????????????????????????????????——波伏瓦

波伏瓦的生命能量是驚人的,。她無比自律,,沒有一天不工作,從不虛度時光,。盡管使命感使得她與傳統(tǒng)意義上的女性角色越走越遠(yuǎn),,但是她沒少把時間花在戀愛上。感情沒有影響她想在事業(yè)上有所建樹的野心,,而是使她的生命“充盈豐富起來”了。波伏瓦的哲學(xué)與愛情互相纏繞,,唇齒相依,。

在情書里,波伏瓦顯現(xiàn)出自己純情少女的一面,。她喜歡浪漫元素,,也有過“戀愛腦”的時刻,。同樣,在波伏瓦的小說里,,沒有任何一個女性角色對愛情完全免疫,。相比男人,女人在愛情中更為全身心地付出——在現(xiàn)實生活中,,情況往往也是如此,。大部分女性并不像男性那樣可以選擇豐富而艱難的事業(yè)。波伏瓦在《第二性》中辨析過男女愛情觀的差異,,愛情“于兩個性別而言,,意義完全不同”。拜倫說得準(zhǔn)確,,“愛情在男人的生活中只是一種消遣,,而它卻是女人的生活本身?!?/p>

“只有那些能在一片玫瑰花瓣中看到千絲萬縷的凄涼的瘋子,,才會激發(fā)我如此的謙遜”,波伏瓦如是書寫自己的動情,。波伏瓦與薩特關(guān)系中的風(fēng)流與痛苦,,早已被傳奇化,二人最著名的愛情契約,,是一場長達(dá)一生的實驗:“我們之間是必要的愛情,,但我們也需要去體驗偶然的愛情?!?/p>

他們的愛情哲學(xué)有濃厚的存在主義色彩,,追求個體的情感自由和性愛自由,強調(diào)一種平等而互相回饋的愛情,。對波伏瓦來說,,理想的愛情可以讓她保持自己的本性,做她自己所想,;可以“陪伴”一生,,而不會徹底“消耗她”。

衛(wèi)星般的情人們,,環(huán)繞著波伏瓦與薩特的契約愛情,。波伏瓦的美國情人作家阿爾格倫在芝加哥寫作貧民窟的故事,他“如同拳擊手般粗魯”,,帶她去領(lǐng)略臭名昭著的酒吧,,見識小偷、毒販和妓女,。薩特年輕的學(xué)生,、法國記者博斯特,,富有青春活力的哥薩克姐妹花奧爾加和萬達(dá),朝氣蓬勃的布爾丹,,25歲的導(dǎo)演,、哲學(xué)家克洛德·朗茲曼,以及薩特難以計數(shù)的第三者,,都曾給他們的生活帶來青春與活力,,以及疲憊與折磨。

存在主義的愛情相信透明化的力量,,這當(dāng)然是理想的狀況,。通常情況下,愛情中的欺瞞總是存在,?!安煌耆姆窒恚蛟S是唯一一種最糟糕的背叛,,”波伏瓦小說《女賓》中的女主人公弗朗瓦茲說,。在上世紀(jì)50年代,這種契約愛情既引發(fā)了社會的批評與憤怒,,也被過度地理想化了,。

如同波伏瓦自己所說,“把我們當(dāng)作模范是很可笑的,。人們必須找到他們自己的共同愛好和他們自己的相處方式,。”契約愛情包含了對抗生活摧殘的革命性,,但本質(zhì)里也有暴力和殘忍,,“它是一面墻,為了抵抗愛情的痛苦,、為抵抗激情可能招致的毀滅而建造,。”當(dāng)你有這樣的安全感時,,你就不會嫉妒,。可是,,一旦契約的穩(wěn)定性被破壞,,嫉妒和傷害就會出現(xiàn)。

曾多次向波伏瓦求婚,、后來與她分道揚鑣的情人阿爾格倫對這種契約愛情極盡諷刺:“愛情怎么會是偶然的呢,?……除掉所有的哲學(xué)術(shù)語,她的意思其實是她和薩特創(chuàng)造了一種小資產(chǎn)階級的體面外表,在這背后她可以繼續(xù)尋找自己的女性氣質(zhì),。”“波伏瓦女士感覺自己可以信任讓-保羅·薩特的不忠,。多么聰明,!”他否認(rèn)契約愛情的幻象,認(rèn)為波伏瓦雖然隨時準(zhǔn)備好付出一切去維護(hù)自由,,卻從不愿意承擔(dān)任何現(xiàn)實的風(fēng)險,。

類似的情形,也發(fā)生在薩特“偶然的情人”身上,。薩特曾一度向俄羅斯女翻譯家左妮娜求婚,。但左妮娜世界的平衡后來也被契約的失重所打破:“越看海貍(注:薩特對波伏瓦的昵稱)的《回憶錄》,我越明白我永遠(yuǎn)不會去改變那些事物,?!痹谙蛩_特提出分手時,左妮娜寫道:“你和海貍共同創(chuàng)造了一個令人驚嘆的事物,,但對于靠近它的人來說,,卻是如此的危險?!?/p>

波伏瓦與薩特所踐行的那種模糊的性道德,,按照今天反性騷擾運動的標(biāo)準(zhǔn)來看也是極度危險的,必然使他們身敗名裂,?!安ǚ呤且粋€狩獵者,在自己的女學(xué)生里尋找年輕的新鮮肉體,,自己品嘗后拱手送給薩特享用”,,波伏瓦與薩特的年輕情人比安卡曾經(jīng)寫自傳控訴,認(rèn)為他們兩個是在消費自己的人生,。波伏瓦與薩特當(dāng)時的前衛(wèi)愛情,,已不符合今天在性別上“政治正確”的訴求。

《哲學(xué)家與愛》一書這樣概括“花神咖啡館里的情人們”的模式:流程化的互相出軌,,說到底就是布爾喬亞式的生活,,“如同一場奧林匹斯諸神間的喜劇,而波伏瓦將這場劇一直演到了底,?!毙≌f家多麗絲·萊辛也曾表示,自己從未相信過薩特和波伏瓦這對“徒有虛名的具有革命性的愛情結(jié)合”,。在她看來,,波伏瓦不過是表現(xiàn)得“像個女人”,而薩特也只不過“像個男人”。事實就是,,愛情的風(fēng)流與痛苦依然永恒地對立存在,,這是男女關(guān)系中的終極道理。

社會學(xué)家安東尼·吉登斯認(rèn)為,,開放關(guān)系或許是最適宜今天的戀愛方式,。不過,在薩特和波伏瓦之后,,愛情依舊是曾經(jīng)的模樣:一個讓人痛苦的問題,。

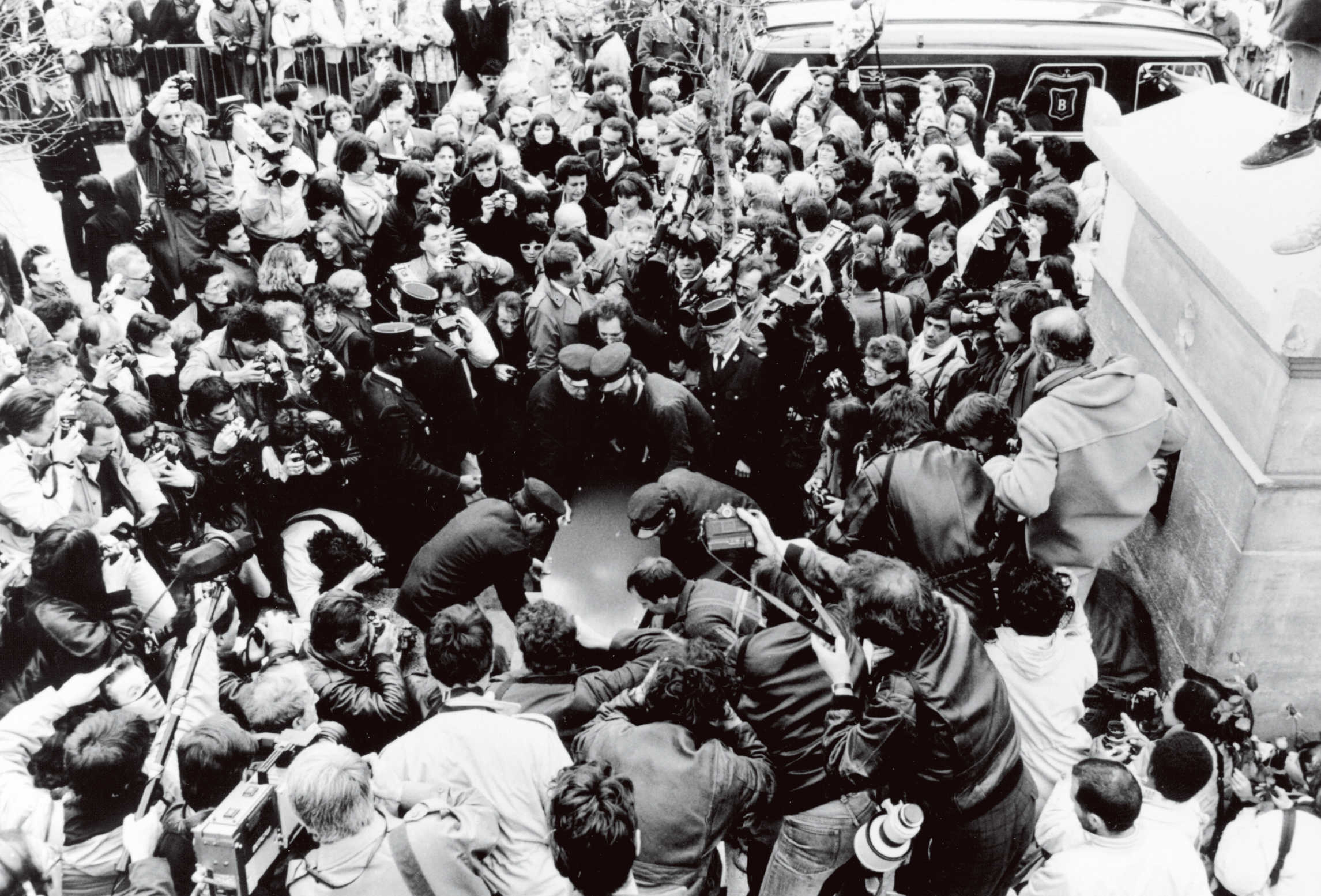

1986年4月19日,巴黎,,波伏瓦的葬禮 圖/視覺中國

遲來的女權(quán)主義者,?

“我認(rèn)為在未來的一段時間里,人們還會閱讀我,。我為女性問題的討論貢獻(xiàn)了一點東西,。我是從讀者寄給我的信里知道這一點的?!辈ǚ邔嶋H上很清楚自己的思想貢獻(xiàn),。

經(jīng)歷了20世紀(jì)30年代巴黎的波西米亞風(fēng)潮,與20世紀(jì)60年代的性解放運動,,波伏瓦的《第二性》問世于這期間的1949年,。在寫作過程中,她梳理了大量歷史學(xué),、生物學(xué),、精神分析等文獻(xiàn),逐漸意識到自己的“女性”身份既是普遍的,,又是特殊的,。

對波伏瓦來說,一個人旅行很容易,,在咖啡館里寫作很容易,,與任何的男作家比肩也不再是難事。這增強了她的獨立和平等意識,,也使她很容易忘掉一個女秘書絕對無法享受她所擁有的特權(quán)——慣于享受紅利的人,,往往對自己的優(yōu)勢地位缺乏意識。

盡管許多美國人把《第二性》視為當(dāng)代女權(quán)運動的源頭,,但實際上,,美國當(dāng)代女權(quán)運動開始于該書出版的五六年前,致力于為女性在政治和社會領(lǐng)域爭取權(quán)利,。波伏瓦更像是后來的入場者,,她本人最初更接近于一位不斷探索自我的哲學(xué)家,而不是一位熱衷社會活動的女權(quán)主義者?!兜诙浴返膶懽?,對她來說也是一次自我的性別啟蒙。

波伏瓦成為一個今天意義上的“女權(quán)主義者”,,更準(zhǔn)確地說是在卷入運動發(fā)展之后,。她深刻而淵博的思想,為這些現(xiàn)實層面的女權(quán)運動提供了有力的理論武器,。

在《時勢的力量》中,她還聲稱自己在寫《第二性》時“避免落入‘女權(quán)主義’的陷阱”,。直到1972年,,波伏瓦在接受德國記者阿莉塞·施瓦策爾的采訪時,才第一次聲稱自己是“女權(quán)主義者”,。

1968年后,,五月風(fēng)暴和性解放運動極大地改變了歐美的社會觀念。相比在法國,,波伏瓦的作品似乎更受美國人的歡迎,,她也在美國女性的行動那里得到更多啟發(fā)。在她看來,,美國女性似乎比世界上其他國家的女性都有覺悟,,因為她們最早意識到新技術(shù)和女性下廚房的傳統(tǒng)角色之間存在悖論。這當(dāng)然也因為美國的社會技術(shù)發(fā)展最為領(lǐng)先,,腦力勞動正在取代體力勞動,,那種“女人是低等的所以只配附和”的男權(quán)意識逐漸失去了現(xiàn)實支撐。

在法國,,也涌現(xiàn)了大量女性組織和女權(quán)學(xué)習(xí)班,。她們通過集會演講,互相傾訴那些在男性面前難以啟齒的東西,?!八齻兩顚哟蔚慕涣鲀?nèi)容,是當(dāng)時25歲的我從沒想過也無法理解的,,”波伏瓦后來回憶,。她年少時身邊有許多閨女,但她們從未像這些人一樣,,正式討論過女性自身的困境,;正如她年輕時沉浸在資產(chǎn)階級美好未來的允諾里,那時她還絲毫不了解“世界是由苦痛和壓迫組成的”,。

如果說是薩特的政治熱情帶動波伏瓦了解戰(zhàn)爭局勢,、深入現(xiàn)實世界的真實境況,那么當(dāng)時崛起的女性行動,也為波伏瓦的哲學(xué)思考賦予了性別的肉身,?;趯μ幘车挠X醒,女人之間真正的友誼才算開始:“在早些日子,,女性從未真正和其他女人成為朋友,。她們把彼此視為對手,說好聽點是競爭者,,而不客氣地說是敵人,。”

在《巴黎評論》的一次采訪中,,記者問波伏瓦:你怎么看待你今后的人生,?

波伏瓦的回答頗有20世紀(jì)革命與戀愛的時代精神:“我只知道我會繼續(xù)和女人們同在,和女權(quán)主義者及其組織同在,。我會繼續(xù)以某種方式來為女權(quán)做些什么,,暫且把它叫作‘革命斗爭’吧。我知道我會一直和薩特在一起,,除非我倆有一人先去,。”

(感謝譯者劉海平,、唐凌對本文的啟發(fā),。參考文獻(xiàn):凱特·柯克帕特里克《成為波伏瓦》,美國《巴黎評論》編輯部編《巴黎評論·女性作家訪談》,,奧德·朗瑟蘭,、瑪麗·勒莫尼耶《哲學(xué)家與愛: 從蘇格拉底到波伏娃》,西蒙娜·德·波伏瓦《第二性》,,屈明珍《“女薩特”,,還是女哲學(xué)家?——波伏娃哲學(xué)地位的重估》,,戴錦華《歲月留痕——西蒙娜·波伏瓦在中國》)