?

獲獎理由

?

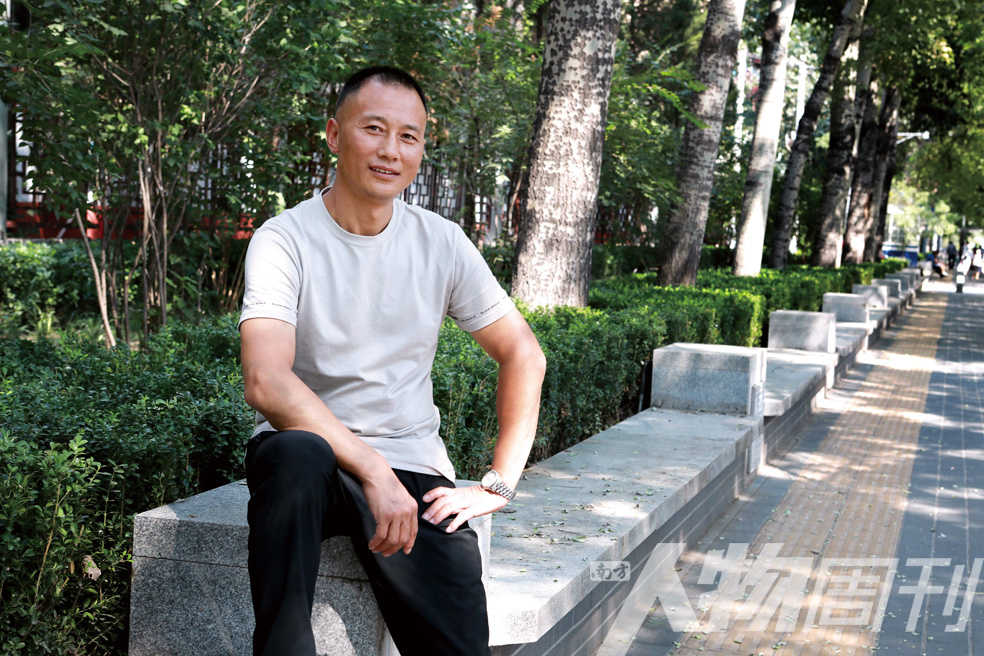

2020年2月,,焊工李司軍加入志愿者車隊,從黑龍江老家開車前往2600多公里外的武漢,,為疫區(qū)人民運送救援物資,。隨后,,他追著疫情,從武漢回到東北,,再奔赴北京,,參與各種抗疫志愿服務(wù),直到7月底才返回家鄉(xiāng),。當過三年兵的他相信“軍人退伍不褪色”,,抗疫路上無論條件好壞,他總是車隊里最能干也是房間最整潔的一個,。李司軍的志愿行動,,感化了之前不理解他的家人和同鄉(xiāng)們,他們不再說他是“腦袋被驢踢了”,、是“山炮”,,他成為家鄉(xiāng)人心目中的英雄,“感覺自己像個戰(zhàn)士,,很光榮?!?/strong>

?

特約撰稿 楊海 發(fā)自北京 編輯 周建平 [email protected]

?

新發(fā)地市場復市后的第三天,,李司軍再次來到北京。

?

兩個月前,,在他的家鄉(xiāng)黑龍江省東寧市綏陽鎮(zhèn),,沒人相信一個落魄的焊工,能和這個因疫情聞名全國的市場扯上什么關(guān)系,。即使現(xiàn)在,,和朋友談起自己在新發(fā)地市場的經(jīng)歷,他依舊會被當作在“癡人說夢”:連續(xù)40天,,他和十幾個隊友一起,,每天穿行在一個如巨大迷宮、悶熱火爐以及惡臭垃圾場般的市場里,。他們穿著防護服,,靠上面用記號筆寫下的名字辨識彼此,背著30公斤的設(shè)備,,往市場的每個角落噴灑消毒液,。

?

回憶起這些,就連他自己也時常感到恍惚——重新回到市井的生活后,,那場持續(xù)半年的“抗疫之旅”才顯出它的“不切實際”,,“就像一場夢”。

?

2020年2月,,他從綏陽開車前往武漢,,加入“虎哥車隊”志愿抗疫,。然后追著疫情,從武漢回到東北,,再奔赴北京,,一直到7月底才返回家鄉(xiāng)。車隊里每個人都有自己的外號,,因為當過三年兵,,頭發(fā)又有些發(fā)白,大家都習慣叫他“老兵”,。

?

只有看到兒子,,老兵才會真切體會到這趟旅程的價值。車隊離開北京前,,妻子帶著8歲的兒子,,來北京做了“漏斗胸”修復手術(shù)。這次再來北京,,是帶兒子來復查的,,“恢復得不錯?!?/p>

?

離家抗疫前,,他最放心不下的就是兩個孩子。11歲的女兒小時候發(fā)高燒,,落下了心臟病,,兒子生下來就有“漏斗胸”。在步調(diào)緩慢的東北小鎮(zhèn),,老兵的電焊生意可謂慘淡,,收入勉強夠孩子上學和日常服藥。

?

兒子需要手術(shù),,他清楚這一點,。只是,他付不起10萬元的手術(shù)費,。作為父親,,這成了他的無法承受之重。

?

“每天都過得很無力,,不知道還能干啥,。”老兵聲音低沉,。

?

武漢疫情暴發(fā)后,,老兵接不到活兒,妻子帶孩子回了娘家,,只能靠岳母出去打工養(yǎng)活娘兒仨,。

?

那段時間,,他不知道自己還能做什么,又不想閑著,?!败娙送宋椴煌噬彼尤肓随?zhèn)上的志愿者團隊,,在小區(qū)門口給人登記,、量體溫。

?

后來他在朋友圈看到一個叫“虎哥”的老鄉(xiāng)在武漢抗疫,,正在招募志愿者,。在終日壓抑的日子里,他似乎找到了一個出口,,“在哪兒都是志愿者,,何不去一線做?”

?

他說做出去武漢的決定,,只用了一個小時,。如今回過頭再看當時的情形,他坦承自己當時除了想“盡點責任”,,更多是為了逃離,,逃離痛苦且沒有希望的生活。

?

他不知道還能為孩子做些什么,,出去抗疫或許還能給孩子做出一個父親該有的榜樣。他甚至沒打算“活著回來”,,“死了起碼算是偉大的吧,。”

?

那時武漢每天新增確診病例仍有數(shù)百個,,他在綏陽的志愿者群里吆喝,,有沒有人一起去武漢抗疫。十幾個群友積極響應,,豪言壯志一番,,聲稱要去“逆行”,出一份力,。

?

出發(fā)去武漢那天,,老兵沒等來一個同伴,那些原本說好一同“逆行”的志愿者,,紛紛借故推脫,,或者干脆不再出聲。

?

老兵發(fā)動借來的金杯車,,駛上高速,。他沒有通知任何親友,,車快開到沈陽時,他才把提前編好的信息發(fā)給妻子,。那是條他“這輩子發(fā)過的最長的短信”,,反復修改,花一個多小時才寫好,。

?

他告訴妻子自己是出去做善事,,會照顧好自己?!叭绻一夭蝗?,麻煩你一定要把兩個孩子帶好?!?/p>

?

手機很快響起,,但電話那頭不是他想象中妻子的叮嚀,而是一頓“劈頭蓋臉”的臭罵,。

?

“你腦袋是不是被驢踢了,,還真舍小家為大家啊,這倆孩子咋整,?”妻子夾著粗話,,不給老兵解釋的機會,最后拋出重點,,“走可以,,往家里打錢就行?!?/p>

?

錢是不會有的,,更讓妻子想不到的是,丈夫干著要命的活兒,,還要往里搭錢,。

?

綏陽到武漢2600多公里,出發(fā)前,,老兵面臨的第一個難題就是油錢——自己手里只有兩千多元,。他找到“搞電焊”認識的開大車的哥們兒,“他三千你五千”,,最后湊了1.5萬元,,算是一路上的盤纏。

?

到武漢后,,他的“接風宴”是“火腿腸就榨菜”,。飯吃到一半,他就接到了任務(wù),,去給一個小區(qū)送生活物資,。

?

在武漢的大部分時間,,他的工作都很像“農(nóng)民工”,主要是卸貨,、搬運,,“需要什么干什么”。

?

每次出現(xiàn)新的疫情,,車隊都是向“疫區(qū)”城市申請進入,,提供幫助。他們接受當?shù)卣{(diào)遣,,承擔的往往都是最累,、最“埋汰”的工作。

?

在牡丹江定點醫(yī)院消殺時,,因為病人受不了噴霧,,老兵和幾十個大男人一起,只能拿著浸過消毒液的毛巾,,蹲著或跪著擦遍病房的角角落落,。

?

有時他們也會搬運尸體。疫情期間,,喪事沒有那么講究,,有些老人已經(jīng)去世幾天,“裝進尸袋,,拉鏈一拉”就往外抬,。老兵感嘆,這是他第一次如此近距離地接近死人,。

?

見得多了,,他對自己的命有了新看法,“還是活著好,,活著多幸福,活著能做自己喜歡的事,,多幸福,。”

?

老兵是最早一批加入車隊的隊員,。這支臨時組建的隊伍里,,有富二代、留學生,、夜店DJ,,也有農(nóng)民、老伐木工,,以及無業(yè)人員,。

?

即使在如此草根,、甚至草莽的隊伍里,老兵依然保持著他的高辨識度——雖然已經(jīng)退役23年,,但部隊的一些習慣他仍然保持至今,,抗疫路上無論條件好壞,他的房間總會是車隊里最整潔的一個,。

?

他喜歡車隊的集體生活,,這讓他找回了在部隊時的感覺,雖然很累,,但身邊是一起戰(zhàn)斗的兄弟,。

?

有次車隊接到緊急任務(wù),大家都匆忙下樓,。有隊員看到,,老兵開著房門,筆直地站在鏡子前,,仔細把帽子扶正,,再在迷彩服外扎上皮帶——車隊里沒人這樣做,迷彩服只需要穿一會兒,,作業(yè)時他們要換上防護服,。

?

抗疫半年里,他和隊友們一起過了自己的45歲生日,,一起喝酒,、扯皮,互相開著冒犯對方的玩笑,。

?

唯一讓他心煩的是,,妻子還是經(jīng)常打來電話,她不相信出去這么久,、干這么危險的工作會不給錢,。鎮(zhèn)上也有很多人這么想,他們講究務(wù)實,,付出就應該有回報,。聽說這是“志愿”行動后,老兵成了這些人口中的“山炮”,。

?

武漢解封那天,,綏芬河市新增39例新冠肺炎確診患者,這個東北邊境小城成為新的疫情重災區(qū),。綏陽鎮(zhèn)離綏芬河只有27公里,,算是老兵的半個家鄉(xiāng)。

?

他開著他的金杯,隨車隊從武漢返回綏芬河支援,。2月份離開綏陽時,,車廂是空的,如今塞滿了家鄉(xiāng)急需的防護物資,。

?

車隊在綏陽鎮(zhèn)下的高速,,老兵遠遠看到出口處一群人圍在一起,手里舉著條幅,。進入收費站時,,交警排成兩列,向車隊敬禮,。

?

出了收費站,,老兵才看清條幅上的內(nèi)容:“歡迎英雄凱旋,綏陽李司軍好樣的,!”

?

他說自己激動得有些“走不好道”,。他從來沒想過自己會以這種方式回家,那些迎接他的隊伍里,,一個月前還有人稱呼他為“山炮”,。

?

妻子也不再埋怨老兵。一直勸他回家的父母,、兄弟,、姑嫂,開始讓他多注意防護,,照顧好自己,。

?

在這座很多隊員的家鄉(xiāng)小城里,他們穿著防護服站成一排,,提著噴霧機沿步行街緩慢前進,,整條馬路都屬于他們。

?

“感覺自己像個戰(zhàn)士,,很光榮,。”老兵笑著說,,眼角擠出皺紋,。

?

老兵也得到了回報。借助這次志愿抗疫經(jīng)歷,,他發(fā)起了網(wǎng)絡(luò)籌款,解決了兒子的手術(shù)費問題,。不久前,,兒子跟他說,老師邀請他開學去學校上課,“講講出去抗疫的故事,?!?/p>

?

?